А вот Зеленодольск – это сейчас Татарстан, а так (ну Россия это да) какая там народность?

Только .. прадед у бабушки говорил – наши это Булгария. А жена из Мерян, очень древняя народность – сейчас еще говорят Московиты и еще называл Черемис. А это – сейчас Мари-Эл , Марийцы.

Сам туда ездил .. в три годика, ну вообще мелкого научили разговаривать, ну да, вот у меня откуда несколько словечек. ( Чуваш – в Советской армии еще – ляпнул, что я похоже немножко говорю .. (на посту) Не спи, замерзнеш – например.. )

Русские и точка. Не отличить. Не скажет никто против, если – не рассказать самим. ( И – окажется, что у соседей – так же, есть родственники Белорусы, есть и из Ярославля, да большинство исконно русских из центральных областей – от Костромы и до Владимира и Нижнего Новгорода – знают и про своих и про соседей .. Русь союз племен, Славянских и Чуди.)

Найдено в сети, чуть побольше информации.

Марийцы

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Марийцы | |

|---|---|

| Современное самоназвание | мар. мари, марий, мары, маре, мере, мӓрӹ |

| Численность и ареал | |

| Всего: 557 000 чел. | |

423 803 (2021 г.)[1], 547 605 (2010 г.)[2], 604 298 (перепись 2002)[3] 290 863 (2010 г.)[2], 312 178 (2002)[3] 103 658 (2010 г.)[2], 105 829 (2002)[3] 29 598 (2010 г.)[2], 38 390 (2002)[3] 23 801 (2010 г.)[2], 27 863 (2002)[3] 18 848 (2010 г.)[2], 18 787 (2002)[3] 8067 (2010 г.)[2], 8985 (2002)[3] 7289 (2010 г.)[2], 7309 (2002)[3] 6415 (2010 г.)[2], 7757 (2002)[3] 4121 (2010 г.)[2] 3648 (2010 г.)[2] 4130 (перепись 2001)[4] 416 (перепись 2009) 225 (перепись 2021)[5] 220 (оценка 2023)[6] | |

| Описание | |

| Археологическая культура | Ананьинская культура Городецкая культура Древнемарийская культура |

| Язык | марийский, горномарийский, русский |

| Религия | марийская традиционная религия, православие |

| Входит в | финно-угорские народы |

| Родственные народы | мокша, эрзя, удмурты |

| Происхождение | волжские финны |

| Медиафайлы на Викискладе | |

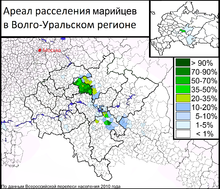

Мари́йцы (мар. мари, марий, мары, маре, мере, мӓрӹ; русское дореволюционное название — черемисы[7][8][a]) — финно-угорский народ в России, проживающий, в основном, в Республике Марий Эл и на севере Республики Башкортостан. В этих двух регионах проживает около 72 % (52 % и 20 %, соответственно) всех марийцев, насчитывающих 424 тысяч человек (2021). Остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала. Основной территорией проживания является междуречье Вятки и Ветлуги.

Выделяют четыре группы марийцев: горные (живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в соседних регионах), северо-западные (на юго-западе Кировской и северо-востоке Нижегородской области), луговые (составляют большинство марийского народа, занимают Волго-Вятское междуречье) и восточные (сложились из переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и Приуралье) — последние две группы. ввиду исторической и языковой близости. объединяют в обобщённых лугововосточных марийцев.

Говорят на марийском (лугововосточном марийском), горномарийском и северо-западном марийском языках финно-угорской группы уральской языковой семьи; подавляющее большинство марийцев сегодня двуязычны — владеют также русским языком. Исповедуют православие. Издавна распространена, в особенности среди восточных марийцев, также марийская традиционная религия.

Содержание

- 1 Самоназвание

- 2 Этногенез

- 3 История

- 4 Этногруппы

- 5 Численность и расселение

- 6 Антропологический тип

- 7 Язык

- 8 Традиционная одежда

- 9 Религия

- 10 Имена

- 11 Свадебные традиции

- 12 Уровень образования

- 13 Марийцы Башкортостана

- 14 Марийцы Кировской области

- 15 Известные марийцы

- 16 В искусстве

- 17 См. также

- 18 Примечания

- 19 Литература

- 20 Ссылки

Самоназвание

Самоназвание мари происходит от протоиндоиранского корня *márya-, означающего «человек», буквально — «смертный», что указывает на ранние контакты между носителями финно-угорских и индоиранских языков[10].

Этногенез

Область формирования марийских племён в I тыс. н. э. — бассейны рек Унжи, Ветлуги и правобережье Волги между устьями Суры и Цивиля. Основу марийцев составили восточные дьяковцы, потомки ананьинцев и, возможно, позднегородецких племён (предков мордвы)[11].

Из этого района предки марийцев под давлением балтов и славян расселялись в восточном направлении вплоть до реки Вятки и в южном до реки Казанки[12]. Контакты на востоке с древними пермянами (азелинская культура) привели к оформлению различий между левобережными и правобережными марийскими племенами[11]. В результате этих миграций район обитания марийцев по обоим берегам Волги простирался от устья Казанки до устья Оки. На правом берегу Волги древние марийцы занимали не только земли современного Горномарийского района, но и северной Чувашии. На севере граница их расселения находилась в районе города Котельнича.

На западе марийцы граничили по Унже с восточной частью костромской мери. Между народами, как установлено археологами и лингвистами было очень много общего, что в определённой степени позволяет говорить об этнокультурной общности ветлужских мари и костромских меря[13].

История

Основная статья: История Марий Эл

Ранняя история

Считается, что первое упоминание о марийцах (лат. Imniscaris) встречается в VI в. у готского историка Иордана[15].

Хазарские каганы[16], киевские князья[17] в разное время называли народ «черемисов» своими данниками. В XI веке марийцы начали платить харадж и джизью Волжской Булгарии, но не входили в её состав.

С VIII века отмечается продвижение марийцев на восток, где они вступили в контакты с удмуртами. Согласно преданиям обоих народов вытеснение удмуртов сопровождалось вооружёнными конфликтами. В IX—XI веках марийцы в основном завершили освоение междуречья Ветлуги и Вятки, вытеснив и частично ассимилировав прежнее население[18].

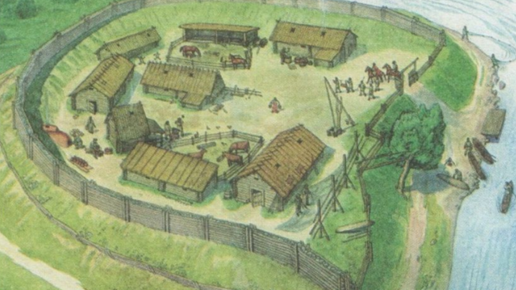

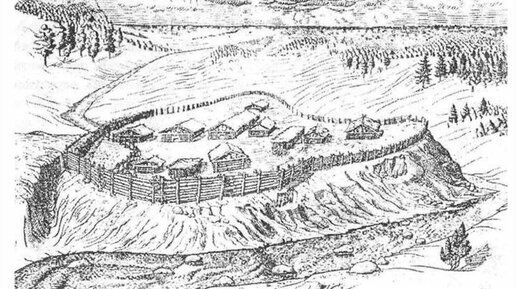

В XII веке в Поветлужье сложилось Ветлужское кугузство (вождество) — союз местных марийских племён, просуществовавший до начала XV века[11].

С начала XII века некоторые марийские племена стали платить дань русским княжествам. В 1170 году летописи впервые упоминают военные действия с участием марийцев: князья Галича наняли ветлужских и вятских марийцев для войны между собой[19].

В 1171—1172 годах упоминается русская крепость Городец Радилов, построенная на левом берегу Волги на марийских землях. Он стал центром русской колонизации на Средней Волге. В последующем именно марийцы и их обрусевшие потомки составили основную часть жителей Городца[20]. Ещё одним центром русского влияния на марийских землях стал Галич Мерский, упомянутый в 1274 году.

Согласно Повести о стране Вятской, в 1181 году ушкуйники захватили марийский городок Кокшаров — современный Котельнич — ставший одним из центров Вятской земли[21].

С падением Волжской Булгарии марийцы вошли в состав Золотой Орды. Марийские земли находились на периферии Орды, поэтому над ними не было строго контроля. Относительно строгое влияние ордынских властей распространялось на Горную сторону. Контроль за марийскими землями на Луговой стороне осуществлялся через золотоордынское военное поселение, известное ныне как Мари-Луговское селище, и через уцелевшие булгарские города[11].

XIV—XVI века

В XIV веке северным соседом марийцев стала Вятская вечевая республика. Во второй половине XIV века вятчане уже вытеснили марийцев и удмуртов со Средней Вятки и Пижмы. В противостоянии с Вятской землёй росло влияние уржумских и малмыжских князей марийцев.

В 1372 году нижегородские князья основали в устье Суры крепость Курмыш, что способствовало появлению русских поселений за Сурой — на землях мордвы и горных марийцев.

Грабительские походы ушкуйников открыли для марийского народа период непрерывных войн XIV—XVI веков, с участием Московского Великого княжества, Вятской республики, Великого Устюга и Галичского княжества, позже — Казанского ханства.

С появлением Казанского Ханства в 1438 году между ним и марийцами начинают складываться союзнические и конфедеративные отношения[20]. Марийские земли входили в состав Галицкой, Алатской, Арской даруг ханства. На протяжении всего существования Казанского ханства (1438—1552 гг.) марийские земли были основной ареной для войн Москвы и Казани.

В XV—XVI веках марийцы жили в Окско-Сурском и Унженско-Ветлужском междуречьях, в северной и западной части современной Чувашской республики. Северной границей расселения были верховья Унжи, Ветлуги, бассейн Пижмы и Средняя Вятка. Восточным пределом были низовья Вятки. Марийцы в этот период не были единым народом, представляли группу племенных объединений; летописям известны «горная черемиса», «черемиса кокшакская и ветлужская», «черемиса луговая». А. Г. Бахтин определил количество марийцев живших в XVI веке в 70—120 тыс. человек. Наибольшей плотностью населения отличалось правобережье Волги и и район восточнее Малой Кокшаги. Наименьшая плотность расселения марийцев была между реками Линдой и Большой Кошагой[22]. К XV—XVI векам относятся упоминания о марийцах, расселившихся по рекам Каме и Белой, от которых берут своё начало восточные марийцы. В XVII веке поток переселенцев в Закамье, Приуралье и Башкирию увеличился[23].

Есть мнение что в XVI веке среди марийцев начала распространятся трёхпольная система земледелия. Сеяли просо, полбу, рожь, лен, коноплю. Земледелие больше было развито у горных и луговых марийцев. У ветлужских и кокшайских основную роль играло скотоводство, охота, рыболовство, бортничество. В качестве валюты использовались беличьи и куньи шкурки. Из-за сложности добычи местной железной руды, требовавших усилий всей общины, в марийских землях создавались «апшат-беляки» («кузнечные общины») — центры кузнечного производства, в первую очередь связанные с военными нуждами. При разделении труда внутри Казанского ханства марийцы несли скорее военную функцию, а не экономическую[24].

В 1523 году Василий III основал на месте марийского города Цепель в устье Суры крепость Васильсурск. Горная сторона вошла в состав Русского государства. Герберштейн пишет, что часть марийцев была переселена великим князем по подозрению в измене на литовскую границу, откуда они сбежали в Литву[25]. От них берёт своё начало горномарийская этническая группа украинских чемерис, сбежавшая вниз по Днепру на Волынь. После строительства в 1551 году Иваном Грозным на чувашских землях крепости Свияжска оставшаяся часть Горной стороны с марийским, чувашским, мордовским населением была приведена к присяге Ивану Грозному[26].

покрупнее. Самый большой размер – убрать в строчке адреса цифры с размером картинки.

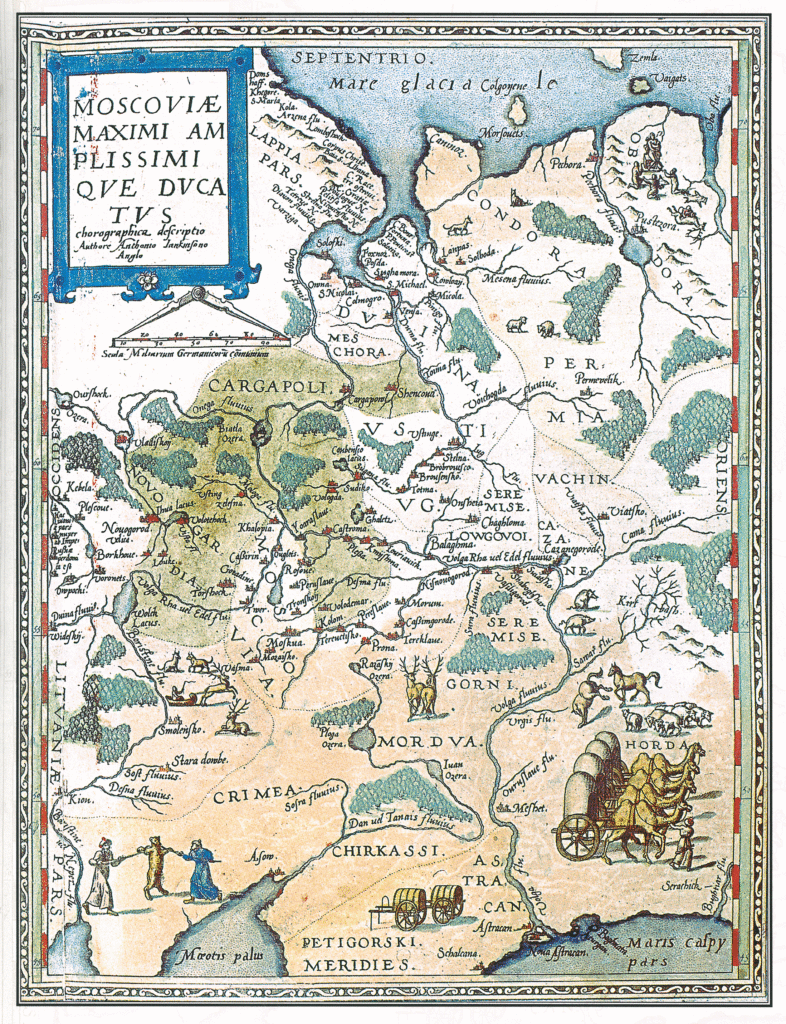

- Пермиа – Биармия, Обдора, Кондора (кондо – медведь, как и бер- бэар), мещора – немножко не там, на Оке, Мордва и Черемисы – Марийцы – правильно, рядом с Казанью. Волга Ра, Десна – написано как Дефма – маа на местном наречье – земля. Мофква, Мозайфко – в латыни ф удлинненное читать как С, Смоленфко – получается Смоленск, одно хоть Славянское название. ошибка, или нет – Десна это подписана Клязьма, ну так Клязьма по – мерянски, земля рыбаков, а Десна вообще то славянское слово.

После завоевания Казанского ханства в 1552 году ранее входившие в его состав и зависевшие от него марийские земли стали частью Русского царства[27] и перешли под управление Казанского приказа. За первоначальным присоединением к Москве последовали три восстания поволжских народов — Черемисские войны 1552—1585 годов, главную роль в которых играли марийцы[28][29]. Итогом войн стало полное присоединение марийских земель к Русскому государству. На землях марийцев были выстроены русские крепости: Кокшайск (1574), Малмыж (1580), Козьмодемьянск (1583), Царевококшайск (1584), Царевосанчурск (1584), Уржум (1584), Яранск (1584). Марийцам запрещалось заниматься кузнечным и серебряным делом, запрещена продажа оружия, военного снаряжения, металлов, ограничена торговля металлическими орудиями труда, запрещалось торговать изделиями из металла и сырьём для них, селиться в городах и оставаться в них на ночлег. Марийцы были выселены с берегов крупных рек, в том числе с Волги и Вятки[30][31]. Оставшиеся в живых после Черемисских войн марийские князья, в отличие от татарской знати, не были включены в дворянское сословие. Марийский народ постепенно стал крестьянским народом, занимающимся сельским хозяйством и охотой на пушного зверя.

XVII век

Согласно писцовым книгам, в 20—30-х годах XVII века вблизи понизовых городов появились первые поселения русских крестьян[32].

В XVII веке русскими уже был заселён правый берег Ветлуги. Поселения ветлужских марийцев на левом берегу служили в это время условной границей Замосковного края Московского царства с Понизовьем и Вятской землёй[33]. Согласно делению России XVII века, марийские земли относили к Понизовью.

Карательные меры, экономические и религиозные притеснения привели к тому, что марийское население было полностью вытеснено из среднего Приветлужья до устья реки Усты. В северной части края по Малой и Большой Какше была создана своеобразная марийская «резервация», отданная в 1661 году под власть Макарьевского монастыря[34].

Луговые, горные, ветлужские марийцы приняли активное участие в крестьянской войне Степана Разина (1667—1671). После подавления восстания царские власти изменили порядок управления марийскими землями. В 1672 г. «по челобитью всего Казанскому уезду ясачных людей», был введён новый порядок взимания ясака: вместо дворян, детей боярских, приказных людей, ясачные платежи должны были собирать выборные из числа местных. В 1677 году были установлены выборы толмачей (переводчиков) из представителей местного населения — «из ясачных из подгородных деревень, которые русскому языку умеют»[32].

В 80-х годах XVII в. в семи поволжских уездах (Казанском, Кокшайском, Козьмодемьянском, Уржумском, Царевококшайском, Царевосанчурском, Яранском), по приблизительным подсчётам, проживало 70,1 тыс. марийцев обоих полов. Первой ревизией (1723 г.) было учтено 74 тыс. марийцев[32].

XVIII век

В 1722 году на марийцев и мордву была распространена рекрутская повинность — они стали служить в российской армии[35]. В начале XVIII века большинство марийцев были переведены из разряда ясачных в разряд казённых (государственных) крестьян. По этим причинам, а также из-за резкого роста государственных податей, повинностей и трудовых мобилизаций петровского времени началось массовое переселение марийцев в башкирские земли. Убыль марийского населения в первой четверти XVIII века составила в разных уездах от 1/4 до 2/3 от учтённых во время переписей. Это привело к оформлению в середине XVIII века этнической группы восточных марийцев[36]. Часть марийцев, переселившись на восток, пополнила ряды работных людей уральских заводов[23].

В 30-е годы XVIII века христианизация нерусских народов Поволжья усилилась. Служителям Новокрещенской конторы удалось подвергнуть крещению большую часть марийцев. Но для многих это носило формальный характер, позже многие марийцы вернулись к язычеству[23]. Феодальный гнёт и попытки христианизации стали причинами поддержки марийцами крестьянского восстания Емельяна Пугачёва.

В результате губернской реформы 1775 года марийский народ оказался разделённым между несколькими губерниями. К Казанской губернии были отнесены: Царевококшайский, Козьмодемьянский, Чебоксарский и Казанский уезды; к Вятской — Царевосанчурский, Уржумский и Яранский уезды; к Нижегородской — Васильский и Макарьевский; к Костромской — Ветлужский уезд[23].

В эти годы появилась марийская письменность на основе кириллицы. В 1775 году казанским архиепископом Вениамином (в миру — В. Г. Пуцек-Григорович) было издано первое сочинение на марийском языке.

Численность марийцев в России по ревизиям XVIII века[11]:

| Год (ревизия) | Тыс. чел. |

|---|---|

| 1719 (1-я ревизия) | 61,9 |

| 1745 (2-я ревизия) | 79,9 |

| 1763 (3-я ревизия) | 103,0 |

| 1782 (4-я ревизия) | 122,4 |

| 1795 (5-я ревизия) | 145,2 |

XIX век

По результатам Всероссийской переписи 1897 года, марийцы (родной язык — черемисский), проживали в следующих губерниях Российской империи:[37]

| Губерния | Мужчин | Женщин | Всего |

|---|---|---|---|

| Вятская | 69 589 | 75 329 | 144 918 |

| Казанская | 59 963 | 62 754 | 122 717 |

| Уфимская | 39 618 | 40 990 | 80 608 |

| Пермская | 7 765 | 7 922 | 15 687 |

| Нижегородская | 3 232 | 3 472 | 6 704 |

| Костромская | 1 071 | 930 | 2 001 |

| Другие губернии | 2 280 | 524 | 2804 |

| Всего в империи | 183 518 | 191 921 | 375 439 |

Из них в городах проживали 0,6 % (2191 человек) от числа всех марийцев[38].

XX век

В июле 1917 года прошёл Первый Всероссийский съезд марийского народа. Были созданы национальные организации — «Марий ушем» («союзы» или «общества мари») — ставившие, в первую очередь, культурно-просветительские цели[11].

С 25 августа 1917 начала издаваться газета «Ужара» («Заря»)[11].

21 февраля 1918 года Национальный съезд мари принял решение: «Отменить существующее название народа мари „черемис“ ввиду его „ненационального“ происхождения заменить его исторически национальным именем „мари“»[11].

4 ноября 1920 из волостей Краснококшайского, Уржумского и Яранского уездов Вятской губернии была образована Марийская автономная область в составе РСФСР, 5 декабря 1936 — МАССР. Первоначально область насчитывала 338,5 тыс. человек, в том числе 183 тыс. марийцев. В первой половине 1920-х годов в состав Марийской автономной области дополнительно вошли селения Нижегородской, Вятской, губерний, Татарской, Чувашской АССР. По результатам переписи 1926 года национальная автономия насчитывала уже 247,9 тыс. марийцев[11].

По Всесоюзной переписи, численность марийского населения в 1926 году составила 428 192 человека в СССР и 428 000 в РСФСР[39]:

| Губерния | Мужчин | Женщин | Всего |

|---|---|---|---|

| Марийская АО | 117 071 | 130 908 | 247 979 |

| Башкирская АССР | 36 523 | 42 775 | 79 298 |

| Вятская губерния | 28 295 | 31 446 | 59 741 |

| Уральская область | 8757 | 10 063 | 18 820 |

| Казанская АССР | 6174 | 6956 | 13 130 |

| Нижегородская губерния | 1872 | 2063 | 3935 |

| Вотская АО | 1257 | 1570 | 2827 |

| Сибирский край | 503 | 424 | 927 |

| Другие регионы | 1343 | ||

| Всего в РСФСР | 428 000 |

Национально-государственное строительство марийского народа в эти годы отмечено движением горных марийцев за самоопределение. После образования в сентябре 1930 года в составе Марийской автономной области Горномарийского района группа работников горных марийцев настаивала на образовании Горно-марийской области и выходе горных мари из Марийской автономной области. Их деятельность была, однако, осуждена, а они сами исключены из партии и в большинстве своём репрессированы[11].

Этногруппы

- Горные марийцы (горномарийский язык)

- Лесные марийцы

- Украинские чемерисы (барские черемисы)

- Лугововосточные марийцы (лугововосточный марийский (марийский) язык)

- Луговые марийцы

- Балтийские марийцы

- Восточные марийцы

- Прибельские марийцы

- Уральские марийцы

- Северо-западные марийцы (северо-западный марийский язык)

Численность и расселение

Основная часть марийцев проживает в Республике Марий Эл (290 тыс. человек). Значительная часть проживает в Кировской, Нижегородской областях. Самая большая марийская диаспора находится в Республике Башкортостан (103 тыс. человек). Марийцы компактно проживают в Татарстане (18,8 тыс. человек), Удмуртии (8 тыс. человек), Свердловской области (23,8 тыс. человек) и Пермском крае (4,1 тыс. человек), Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Томской областях[2]. Живут также в Казахстане (4 тыс., 2009 г. и 12 тыс., 1989 г.), на Украине (4 тыс., 2001 г. и 7 тыс., 1989 г.), в Узбекистане (3 тыс., 1989 г.)

Численность марийцев по данным переписей населения (человек):

| 1897[40][41] | 1926[42] | 1939[43] | 1959[44] | 1970[45] | 1979[46] | 1989[47] | 2002[48] | 2010[49] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| СССР | — | 428192 | ↗ 481587 | ↗ 504205 | ↗ 598628 | ↗ 621961 | ↗ 670868 | — | — |

| Российская Федерация (Российская империя, РСФСР) | 375439[50] | ↗ 428001 | ↗ 476382 | ↗ 498006 | ↗ 581082 | ↗ 599637 | ↗ 643698 | ↘ 604298 | ↘ 547605 |

| Республика Марий Эл (Марийская автономная область, Марийская АССР) | — | 247979 | ↗ 273332 | ↗ 279450 | ↗ 299179 | ↗ 306627 | ↗ 324349 | ↘ 312178 | ↘ 290863 |

| Кировская область (Вятская губерния) | 144918[51] | ↘59741 | ↘57008 | ↘52570 | ↘51682 | ↘47910 | ↘44496 | ↘38930 | ↘29598 |

| Республика Башкортостан (Уфимская губерния, Башкирская АССР) | 80608[52] | ↘79298 | ↗ 90163 | ↗ 93902 | ↗ 109638 | ↘ 106793 | ↘ 105768 | ▬105829 | ↘103658 |

- для понимания. Царевы пришли и тетку слегка побили (Кока, вторая мама) . Царевы это воины Руси. Казань они тоже присоединили, все мы теперь Россия. самый красный и красивый город – Йошкар – красивый, красный, ола бала, бола – поселок.

- сейчас (2025) к Марийцам еще и Мерян определили. Ну, это не совсем так, Мордва, Мурома, Меря, Мещера ( Мишари – Татары ), все таки отдельные народности, но – очень похожие.

- Половину коренных москвичей можно назвать Мерянами, ну тыры пыры. Тогда Марийцев окажется раза в два побольше, еще и украинцев – Русинов и Волынь посчитать..

Кировская область

2002 год: район, количество, доля в районе:

- Кильмезский, 2 тыс., 8 %;

- Кикнурский, 4 тыс., 20 %;

- Лебяжский, 1,5 тыс., 9 %;

- Малмыжский, 5 тыс., 24 %;

- Пижанский, 4,5 тыс., 23 %;

- Санчурский, 1,8 тыс., 10 %;

- Тужинский, 1,4 тыс., 9 %;

- Уржумский, 7,5 тыс., 26 %.

Численность (Кировская область): 2002 год — 38 390, 2010 год — 29 598.

Доля марийцев по районам и городам России (по переписи 2010 года)

(указаны муниципальные образования, где доля марийцев в численности населения превышает 20 %):

| Доля марийцев по районам и городам России | ||

|---|---|---|

| Район (округ) | Субъект РФ | % марийцев |

| МР Волжский | Марий Эл | 86,9 |

| МР Горномарийский | Марий Эл | 85,8 |

| МР Моркинский | Марий Эл | 81,2 |

| МР Сернурский | Марий Эл | 76,6 |

| МР Мишкинский | Башкортостан | 71,5 |

| МР Куженерский | Марий Эл | 69,2 |

| МР Новоторъяльский | Марий Эл | 67,4 |

| МР Советский | Марий Эл | 65,5 |

| МР Оршанский | Марий Эл | 55,6 |

| МР Мари-Турекский | Марий Эл | 49,5 |

| МР Звениговский | Марий Эл | 49,3 |

| МР Килемарский | Марий Эл | 47,2 |

| МР Калтасинский | Башкортостан | 45,9 |

| МР Параньгинский | Марий Эл | 43,2 |

| МР Медведевский | Марий Эл | 42,5 |

| ГО Козьмодемьянск | Марий Эл | 30,9 |

| МР Пижанский | Кировская | 30,3 |

| МР Кикнурский | Кировская | 29,5 |

| МР Краснокамский | Башкортостан | 26,5 |

| ГО Йошкар-Ола | Марий Эл | 23,6 |

| МР Бирский | Башкортостан | 20,5 |

Антропологический тип

Марийцы относятся к субуральскому антропологическому типу, отличающемуся от классических вариантов уральской расы заметно бо́льшей долей монголоидного компонента[53]. Также встречаются носители светлого европеоидного типа[54].

По антропологическому облику марийцы относятся к древнеуральской общности, которая в результате метисации с европеоидами дала начало антропологическим типам финно-угорских народов[55][56][57].

Язык

Основная статья: Марийский язык

Основная статья: Горномарийский язык

Марийские языки относятся к финно-волжской группе финно-угорской ветви уральских языков.

С 1938/1939 учебного года в марийских школах был введен единый алфавит на русской основе[58].

Закон СССР об образовании 1958 года предоставлял родителям детей нерусской национальности право выбора языка обучения для своих детей, что сократило долю школ, преподающих на марийском языке. Кроме того, началось сокращение преподавания на национальном языке как на родном: в 1960/61 учебном году обучение на марийском как на родном языке сократилось с семи классов до первых четырёх, в 1972 году — до первых трёх классов. Изучение лугового марийского и горномарийского языков в национальных школах как отдельного предмета составляла десять лет. В Марийской АССР в 1988/89 учебном году насчитывалось 255 национальных школ. В большинстве своём они изучали марийский язык как отдельный предмет. Марийский язык как родной в начальной школе изучали 12 000 детей в Марийской АССР и в соседних регионах[59].

В Республике Марий Эл в середине 2000-х годов марийский язык в качестве родного изучался в 163 школах, в качестве отдельного предмета — в 125[60].

В России, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, марийскими языками владеют 487 855 человек, в том числе марийским (лугововосточным марийским) — 451 033 человек (92,5 %), и горномарийским — 36 822 человек (7,5 %). Среди 604 298 марийцев в России марийскими языками владеют 464 341 человек (76,8 %), русским — 587 452 человек (97,2 %), то есть широко распространено марийско-русское двуязычие[61][62]. Среди 312 195 марийцев в Марий Эл марийскими языками владеют 262 976 человек (84,2 %), в том числе лугововосточным марийским — 245 151 человек (93,2 %) и горномарийским — 17 825 человек (6,8 %); русским — 302 719 человек (97,0 %, 2002 г.)[63][64].

Традиционная одежда

Основной одеждой марийцев была рубаха туникообразного покроя (тувыр), штаны (йолаш), а также кафтан (шовыр); вся одежда опоясывалась поясным полотенцем (солык), а иногда и поясом (ӱштӧ).

Мужчины могли носить войлочную шляпу с полями, шапку и накомарник. Обувью служили кожаные сапоги, а позже — валенки и лапти (заимствование из русского костюма). Для работы в болотистой местности к обуви прикрепляли деревянные платформы (кетырма).

У женщин были распространены поясные подвески — украшения из бисера, раковин каури, монеток, застёжек и пр. Также существовало три вида женских головных уборов: конусовидный колпак (шимакш) с затылочной лопастью; сорока (заимствована у русских), шарпан — головное полотенце с очельем. Схожим с мордовским и удмуртским головным убором является шурка[65].

Религия

Основная статья: Марийская традиционная религия

Кроме православия, у марийцев существует собственная традиционная религия, которая сохраняет определённую роль в их духовной культуре и в настоящее время. Приверженность марийцев к своей традиционной вере вызывает живой интерес у журналистов из Европы и России. Марийцев даже называют «последними язычниками Европы»[66].

В XIX веке традиционная религия марийцев подвергалась гонениям. Например, в 1830 году по указанию министра внутренних дел, к которому поступило обращение Святейшего Синода, было взорвано место молений — Чумбылат курык. Тем не менее уничтожение Чумбылатова камня не дало ожидаемого эффекта, поскольку марийцы поклонялись не камню, а обитавшему там божеству[67].

Имена

Основная статья: Марийское имя

Испокон веков марийцы имели национальные имена. У мари имеется своя форма образования имени, которая представляет собой совокупность патронима и собственного имени, которая во многом похожа на исландскую. Например, Абай Имансар (Имансар Абаевич), Яҥграват Токтар (Токтар Яҥграватович), Темрай Саркандай (Саркандай Темраевич). Аналогично и с женскими именами, к примеру: Лари Салима (Салима Лариевна), Кыркылай Лыставий (Лыставий Кыркылаевна), Гельсий Агави (Агави Гельсиевна) и другие.

Свадебные традиции

Одним из главных атрибутов свадьбы является свадебная плётка «Сӱан лупш» — оберег, защищающий «дорогу» жизни, по которой предстоит пройти вместе молодожёнам.

Уровень образования

Уровень образования российских марийцев намного ниже, чем в целом у населения РФ. По переписи 2010 года, среди марийцев лишь 11,7 % имели высшее или послевузовское образование (55 277 человек из 470 834 лиц марийской национальности в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень образования)[68]. При этом среди жителей России всех национальностей доля лиц с высшим или послевузовским образованием в 2010 году составила 23,4 % (27 540 707 человек из 117 639 476 лиц в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень образования)[69].

Марийцы Башкортостана

Башкортостан — второй после Марий Эл регион России по численности проживающих марийцев. На территории Башкортостана проживает 105 829 марийцев (2002)[70][71], треть марийцев Башкортостана проживает в городах.

Переселение марийцев на Урал происходило в XV—XIX веках и было вызвано их насильственной христианизацией на Средней Волге. Марийцы Башкортостана в массе своей сохранили традиционные верования.

Доступно обучение на марийском языке в национальных школах, в среднеспециальных и высших учебных заведениях в Бирске и Благовещенске. В Уфе действует Марийское общественное объединение «Марий ушем».

Марийцы Кировской области

Областной центр марийской культуры — деревня Мари-Ошаево Пижанского района Кировской области. Областной центр марийской культуры проводят национальные концерты, функционируют кружки, народные ансамбли. Каждый год в июне-июле в деревне Мари-Ошаево проходит праздник Пеледыш пайрем. Областной центр марийской культуры Кировской области сотрудничает с национальными общественными движениями Республики Марий Эл[72][73][74].

Известные марийцы

- Арбан (Деревяшкин) Николай Михайлович — прозаик, драматург, музыкант, художник, первый заслуженный деятель искусств Марийской АССР, народный писатель Марий Эл[75].

- Айзенворт (Деревяшкин) Анатолий Карпович — писатель, литературовед[76].

- Тыныш Осып (Борисов Иосиф Алексеевич) — писатель, исследователь, педагог, член Союза писателей СССР[77].

- Васикова Лидия Петровна — профессор, доктор филологических наук, первая среди женщин-мари[78].

- Васильев Валериан Михайлович — языковед, этнограф, фольклорист, литератор[75].

- Васин Ким Кириллович — писатель[79].

- Вишневский Семён Алексеевич — поэт, переводчик, журналист[80].

- Герасимов Михаил Степанович — поэт и баснописец[81].

- Григорьев Александр Владимирович — художник[82].

- Данилова Раисия Михайловна — заслуженная артистка Марий Эл, редактор, певица[83].

- Евсеев Тимофей Евсеевич — этнограф, краевед, педагог, основатель Национального музея Республики Марий Эл[84].

- Ефимов Измаил Варсонофьевич — художник, герольдмейстер[75].

- Ефруш Георгий Захарович — писатель[85].

- Ефремов Тихон Ефремович — просветитель[86].

- Зотин Владислав Максимович — 1-й президент Марий Эл[87][88][89].

- Игнатьев Никон Васильевич — писатель[75].

- Йыван Кырла — поэт, киноактёр[90].

- Искандаров Алексей Искандарович — композитор, хормейстер[91].

- Казаков Николай Иванович — поэт[75].

- Кириллова Сарра Степановна — режиссёр, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, народная артистка Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии МАССР[92][93].

- Колумб Валентин Христофорович — поэт[75].

- Конаков Александр Фёдорович — драматург[77].

- Коршунов Константин Максимович — актёр, драматург, режиссёр, заслуженный артист МАССР, лауреат Государственной премии МАССР[94][75].

- Лашманов Пётр Ильич — поэт, прозаик, переводчик, этнограф, краевед, педагог[95].

- Лекайн Никандр Сергеевич — писатель[79].

- Луппов Анатолий Борисович — композитор[75].

- Макс Майн — поэт, переводчик, журналист, редактор[80].

- Матвеев Иван Сергеевич — актёр.

- Матюковский Геннадий Иванович — поэт, прозаик, переводчик, журналист[80].

- Мосолов Василий Петрович — агроном, первый академик из мари[96].

- Мухин Николай Семёнович — поэт, переводчик[75].

- Николаев Сергей Николаевич — драматург[75].

- Олык Ипай — поэт[75].

- Орай Дмитрий Фёдорович — писатель[79].

- Осмин Йыван — поэт, прозаик, журналист, редактор, педагог[97].

- Петров Иван Петрович — государственный и общественный деятель, первый председатель Марийского ОБИК[98].

- Палантай Иван Степанович — композитор, фольклорист, педагог[99].

- Першуткин Пётр Григорьевич — поэт[79].

- Прохоров Зинон Филиппович — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза[100].

- Рыбаков Николай Фёдорович — драматург, писатель, журналист, артист[75].

- Сави Владимир Алексеевич — писатель[81].

- Савинов Эчан — писатель-драматург, переводчик, журналист, актёр[101].

- Сануков Ксенофонт Никанорович — доктор исторических наук, журналист[102].

- Сапаев Эрик Никитич — композитор[75].

- Суворов Сергей Романович — первый Герой Советского Союза из народа мари[103].

- Тактаров Олег Николаевич — спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель[104].

- Тойдемар Павел Степанович — музыкант[77].

- Чавайн Сергей Григорьевич — поэт и драматург[75].

- Чалай Васлий — поэт, прозаик[105].

- Четкарёв Ксенофонт Архипович[106] — этнограф, фольклорист, писатель, организатор науки.

- Шабдар Осып — писатель[81].

- Шадт Булат — поэт[107].

- Шакиров Станислав Алексеевич — певец, композитор, заслуженный артист Республики Марий Эл (1997), народный артист Республики Марий Эл (2000), заслуженный артист Башкортостана (2012).

- Шкетан Яков Павлович — писатель[81].

- Элексейн Яков — прозаик, журналист, педагог[108].

- Эшкинин Андрей Карпович — писатель[85].

- Эшпай Андрей Яковлевич — советский композитор[91].

- Эшпай Яков Андреевич — этнограф и композитор[109].

- Юзыкайн Александр Михайлович — писатель[75].

- Юзыкайн Алеко — писатель, журналист[75].

- Юксерн Василий Степанович — писатель[75].

- Ялкайн Яныш Ялкаевич — писатель, критик, этнограф[110].

- Ямбердов Иван Михайлович — художник[75].

- Мамич-Бердей — князь.

- Чоткар — легендарный марийский герой.

- Полтыш — князь Малмыжский, погибший в битве с русскими войсками.

- Чумбылат — легендарный марийский князь XII века.

В искусстве

- В 1839 году в сборнике повестей и рассказов Надежды Дуровой вышла романтическая повесть под титулом «Черемиска. Рассказ исправницы Лязовской», с подзаголовком «Черемисская повесть»[111]. В настоящее время повесть известна под названием «Серный ключ».

- Марийцы (черемисы) фигурируют в полудокументальном юмористическом рассказе Ярослава Гашека. В частности, упоминается многолетняя вражда черемисов с чувашами и язычество черемисов[112].

- В 2006 году Алексей Федорченко снял фильм «Шошо» (мар.: «весна»), а в 2012 году на экраны вышел его фильм «Небесные жёны луговых мари» по одноимённой книге Дениса Осокина. Оба фильма сняты на марийском языке.

- В 2010 году режиссёр Василий Домрачев снял фильм «Салика» по комедии Сергея Николаева о жизни марийской деревни.

- В повести Александра Ивановича Куприна «Поединок» (1905 г.) денщик подпоручика Ромашова Гайнан был марийцем.

- В 2021 году Денис Шаблий снял фильм «Не Иван, или как приручить Богатыря» о марийском подростке Йыване и мифическом марийском богатыре Онаре.

См. также

Примечания

Комментарии

- Историки утверждают, что данный термин не является родным для марийцев — по отношению к мари его использовали другие народы. Сами марийцы воспринимали термин «черемисы», как правило, с отторжением и негативом[9]

Источники

Национальный состав населения Российской Федерации согласно переписи населения 2021 года. Дата обращения: 5 января 2023. Архивировано 30 декабря 2022 года. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Дата обращения: 31 декабря 2011. Архивировано 7 января 2019 года. Всероссийская перепись населения 2002 года. Дата обращения: 23 декабря 2009. Архивировано 2 февраля 2008 года. Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык. Дата обращения: 21 апреля 2011. Архивировано 21 августа 2011 года. Население по национальности, родному языку, гражданству, полу, возрастной группе и место проживания (регион населения), 31 декабря 2021 года. Дата обращения: 18 июня 2022. Архивировано 19 июня 2022 года. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības (Datums=01.01.2023). Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 6 апреля 2023 года. Марийцы, 2005, с. 5. Энциклопедия Республики Марий Эл, 2009, с. 519. «Мари», а не «черемисы». Что произошло 100 лет назадАрхивная копия от 7 октября 2022 на Wayback Machine, Дмитрий Любимов, Idel.Реалии. Parpola, A. The cultural counterparts to Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan: Matching the dispersal and contact patterns in the linguistic and archaeological record // The Indo-Aryan controversy: Evidence and inference in Indian history / A. Parpola, C. Carpelan. — Routledge, 2005. — P. 119. — ISBN 9780700714636. Финно-угорские народы России: генезис и развитие. — Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2011. — С. 187. — 220 с. Этнология. Учебник. Для высших учебных заведений / Э. Г. Александренков, Л. Б. Заседателева, Ю. И. Зверева и др. — М.: Наука, 1994. Свечников С. К.Присоединение Марийского края к Русскому государству. — Йошкар-Ола – Казань, 2014. — С. 57. — 268 с. Архивировано 20 августа 2022 года.Fenno Ugria.В Эстонии открыли культурную столицу финно-угров. Fenno-Ugria (13 февраля 2021). Дата обращения: 24 апреля 2023. Архивировано 24 апреля 2023 года. Мочаев, 2007, с. 152. Хазарская переписка. Письмо хазарского царя Иосифа. www.bibliotekar.ru. Дата обращения: 17 июня 2022. Архивировано 22 января 2022 года. Повесть временных лет. www.spsl.nsc.ru. Дата обращения: 17 июня 2022. Архивировано 21 января 2022 года. Свечников, 2014, с. 56. История Марийского княжества в Поветлужье в XII—XVI веках. www.mari-el.name. Дата обращения: 12 июля 2022. Архивировано 30 июня 2013 года. Свечников, 2014. «Повесть о стране Вятской» в свете новых исследований и открытий|access-date=2022-06-17|lang=ru. Дата обращения: 17 июня 2022. Архивировано 14 июня 2022 года. Свечников, 2014, с. 86—91. Марийский край в XVII—XVIII веках | Историческая география. www.geohyst.ru. Дата обращения: 18 июня 2022. Архивировано 31 марта 2020 года. Свечников, 2014, с. 93—100. Герберштейн С.Записки о Московии: в 2 т. / А. Л. Хорошкевич.. — М., 2008. — С. 387. — 776 с. Архивировано 4 апреля 2022 года.Свечников, 2014, с. 189—190. Бахтин, 2012. Тема 11. Присоединение левобережных марийцев к России. Черемисская война 1552—1557 гг.Тема 12. Черемисские войны 1571—1574 и 1581—1585 гг. Последствия присоединения марийцев к Русскому государствуУниверситетская наука: взгляд в будущее : сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 87-летию Курского государственного медицинского университета. Том 2. // Университетская наука: взгляд в будущее : сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 87-летию Курского государственного медицинского университета. Том 2.. — ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России, 2022-02-04. — doi:10.21626/cb.22.futurescience2/01. Архивировано 17 июня 2022 года. История сёл и деревень Мари-Турекского района Республики Марий Эл // Мари-Турекский район. — Йошкар-Ола, 2003. — С. 5. — 320 с. — (История сёл и деревень Республики Марий Эл). — 1500 экз. — ISBN 5-87898-241-2. Геннадий Николаевич Айплатов.Марийский край в составе Российского государства второй половины XVI — начала XVIII вв.. — 2002. Архивировано 30 июня 2020 года. Замосковный край в XVII веке – Готье Юрий Владимирович. — 1906. Архивировано 17 июня 2022 года.Краснобаковский район. Краеведение. История. www.krbaki.ru. Дата обращения: 26 июня 2022. Архивировано 28 января 2020 года. Как призывали в российскую армию в эпоху Петра I. MariUver (15 июля 2015). Дата обращения: 18 июня 2022. Архивировано 8 мая 2016 года. Государственные подати и повинности ясачных марийцев в конце XVII — первой четверти XVIII века. cyberleninka.ru. Дата обращения: 18 июня 2022. Архивировано 19 июня 2022 года. Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей.www.demoscope.ru. Дата обращения: 17 июня 2022. Архивировано 31 июля 2019 года. Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей.www.demoscope.ru. Дата обращения: 25 июня 2022. Архивировано 5 января 2023 года. Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей.www.demoscope.ru. Дата обращения: 27 июня 2022. Архивировано 27 июня 2022 года. Данные по переписи 1897 г. приведены по территории Российской империи, Вятской и Уфимской губерниямПервая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 4 февраля 2012 года. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 22 мая 2011 года. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 23 августа 2011 года. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 16 марта 2010 года. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 3 декабря 2009 года. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 24 марта 2010 года. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 16 марта 2010 года. Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения по регионам России. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 22 июня 2011 года. Всероссийская перепись населения 2010 г. Население по национальности, полу и субъектам Российской Федерации. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 28 декабря 2014 года. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. По империи. Черемисское. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 20 декабря 2014 года. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. Вятская. Черемисское. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 20 декабря 2014 года. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. Уфимская. Черемисское. Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 20 декабря 2014 года. Народы мира: Энциклопедия / под. ред. Минц Л. М. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 г, — 638 c.: ил. С. 334 — ISBN 5-373-01057-3 В. В. Бунак. Антропологический тип черемис. «Русский антропологический журнал», т. 13, М., 1924, стр. 138 Моисеев В. Г., Козинцев А. Г. Антропологическое своеобразие уралоязычных народов. Этнографическое обозрение 1998 № 2 С. 148 Марийцы, 2005, с. 27. Энциклопедия Республики Марий Эл, 2009, с. 519—520. Финно-угорские народы России: диалектика жизненных ценностей. Учебное пособие / Под ред. П.Н. Тултаева. — Саранск: НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2013. — С. 128. — 195 с. Финно-угорские народы: диалектика жизненных ценностей / Под ред. П.Н. Тултаева. — Саранск: НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2013. — С. 131—133. — 195 с. Финно-угорские народы России: диалектика жизненных ценностей / под ред. Тултаева. — Саранск, 2013. — С. 134—135. — 195 с. Всероссийская перепись населения 2002. Т.04.04. Распространенность владения языками в России (2002 г.). Дата обращения: 17 июля 2011. Архивировано 3 сентября 2011 года. Всероссийская перепись населения 2002. Т.04.05. Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей. Дата обращения: 17 июля 2011. Архивировано 9 июня 2011 года. Всероссийская перепись населения 2002. Т.04.06. Владение языками (кроме русского) населением отдельных национальностей по республикам, автономной области и автономным округам Российской Федерации. Дата обращения: 17 июля 2011. Архивировано 4 ноября 2006 года. Всероссийская перепись населения 2002. Т.04.03. Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации. Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 4 ноября 2006 года. Марийцы// Народы России. Гл. ред. В. А. Тишков М.: БРЭ 1994 стр.230 Последние язычники Европы. Дата обращения: 6 ноября 2013. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 года. Кузнецов С. К. Поездка к древней черемисской святыне, известной со времён Олеария // Этнографическое обозрение. 1905. № 1. С. 129—157. Население наиболее многочисленных национальностей по возрастным группам, полу и уровню образования (c. 868). Дата обращения: 25 февраля 2016. Архивировано 30 марта 2016 года. Население по возрастным группам, полу и уровню образования по субъектам Российской Федерации (c. 6). Дата обращения: 25 февраля 2016. Архивировано 13 декабря 2016 года. >. Число марийских деревень — более 240. Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 4 ноября 2006 года. статья «Марийцы» в Энциклопедии Башкортостан(недоступная ссылка)Делу – время, потехе – час. «Пеледыш пайрем» – для всех нас! Сельские вести (6 июня 2016). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 20 июля 2018 года. Пеледыш пайрем. Сельские вести (7 июня 2016). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 20 июля 2018 года. Пижанский краеведческий музей. Пижанский краеведческий музей (2014). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 7 июня 2019 года. Марийцы, 2005, с. 252. История марийской литературы, 1989, с. 122. Марийцы, 2005, с. 269. Васикова Лидия Петровна // Кто есть кто в Марий Эл / Авт.-сост. В. А. Мочаев. — Йошкар-Ола: Марийский биографический центр, 2002. — С. 85—86. — 2000 экз. — ISBN 5-87898-197-1. Марийцы, 2005, с. 267. История марийской литературы, 1989, с. 249—259. Марийцы, 2005, с. 266. Марийцы, 2005, с. 279. Мочаев, 2017, с. 120. История марийской литературы, 1989, с. 106. История марийской литературы, 1989, с. 100. История марийской литературы, 1989, с. 41. Зотин Владислав МаксимовичАрхивная копия от 12 июля 2018 на Wayback Machine. Выборы президента Республики Марий ЭлАрхивная копия от 17 сентября 2018 на Wayback Machine. Зотин Владислав МаксимовичАрхивная копия от 25 июля 2018 на Wayback Machine. Марийцы, 2005, с. 270. Марийцы, 2005, с. 276. Кириллова Сарра Степановна. Марийский национальный театр драмы им. Шкетана. Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 25 июля 2018 года. Марийцы, 2005, с. 271. Коршунов Константин МаксимовичАрхивная копия от 27 мая 2019 на Wayback Machine. Мочаев, 2017, с. 249. Посёлок Мари-Турек // Мари-Турекский район. — Йошкар-Ола, 2003. — С. 176—186. — 320 с. — (История сёл и деревень Республики Марий Эл). — 1500 экз. — ISBN 5-87898-241-2. Мочаев, 2017, с. 321—322. Мочаев, 2017, с. 335—336. Марийцы, 2005, с. 275. Прохоров Зинон Филиппович. Сайт «Герои страны». История марийской литературы, 1989, с. 99. История марийской литературы, 1989, с. 353. Кошкина Д.В Марий Эл открыли парк в честь первого Героя Советского Союза по национальности мари. Марийская правда. Новости Республики Марий Эл (30 июля 2015). Дата обращения: 25 июля 2018. Архивировано 25 июля 2018 года. Олег Тактаров: «Я – мариец». Дата обращения: 21 октября 2021. Архивировано 21 октября 2021 года. История марийской литературы, 1989, с. 277. Четкарёв Ксенофонт Архипович — краткая биография на сайте «Марийская история в лицах». Дата обращения: 1 января 2012. Архивировано 19 октября 2013 года. Шадт Булат // Писатели Марий Эл: биобиблиографический справочник / Сост. А. Васинкин, В. Абукаев и др. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2008. — С. 122—124. — 752 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-7590-0966-5. История марийской литературы, 1989, с. 61. Марийцы, 2005, с. 277. Марийцы, 2005, с. 268. Надежда Дурова. Записки кавалерист-девицы. — Казань: Татарское книжное издательство, 1979. — С. 197. — 200 с.

- «Комендант города Бугульмы». Дата обращения: 20 декабря 2013. Архивировано из оригинала 20 декабря 2013 года.

Литература

- Знаменский П. Горные черемисы Казанского края (Из наблюдений очевидцев)./ Хартахай. Историческая судьба крымских татар / Хартахай. — [Б. м.], [1867]

- Народы России: живописный альбом, Санкт-Петербург, типография Товарищества «Общественная Польза», 3 декабря 1877, ст. 161

- История марийской литературы / Отв. редакторы К. К. Васин, А. А. Васинкин. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1989. — 432 с. — 3000 экз.

- Марийцы. Историко-этнографические очерки. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. — 336 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94950-027-X.

- Марийская биографическая энциклопедия / Авт.-сост. В. А. Мочаев. — Йошкар-Ола: Марийский биографический центр, 2007. — 486 с. — 2032 экз. — ISBN 5-87898-357-0.

- Марийцы // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3. Архивная копия от 29 ноября 2014 на Wayback Machine

- Марийцы / Марийцы восточные / Марийцы горные / Марийцы луговые / Марийцы северо-западные // Энциклопедия Республики Марий Эл / Отв. ред. Н. И. Сараева. — Йошкар-Ола, 2009. — С. 519—524. — 872 с. — 3505 экз. — ISBN 978-5-94950-049-1.

- М. В. Пенькова, Д. Ю. Ефремова, А. П. Конкка. Материалы по духовной культуре марийцев // Сборник статей памяти Юго Юльевича Сурхаско. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. C. 376—415.

- Стариков С. В. Марийцы (черемисы) Среднего Поволжья и Приуралья на рубеже XIX—XX веков. — Филокартия, 2009, № 4(14) — С. 2—6.

- Бахтин А. Г. Марийский край в XIII—XVI веках: очерки по истории. — Йошкар-Ола: МарГУ, 2012. — 660 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-94808-678-1.

- Марийская биографическая энциклопедия / Авт.-сост. В. А. Мочаев. — 2-е изд. — Йошкар-Ола: Марийский биографический центр, 2017. — 606 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-905314-35-3.

- Напольских В. В., Савельев А. В. Мари, меря, мурома — история этнонимов и реконструкция языков субстратной топонимии // Вопросы ономастики. — 2023. — Т. 20, № 3. — С. 9—30.

Ссылки

- Интернет-журнал «Кидшер» («На пульсе»)

- MariUver — Независимый портал о марийцах, Марий Эл на четырёх языках: марийском, русском, эстонском и английском

- Марийцы

- История марийского этноса

- Этническая карта марийцев в ПФО на уровне сельского поселения

- О марийцах (рус.) // Национальный акцент.

| Словари и энциклопедии | Башкирская Башкирская Башкирская Большая российская (старая версия) Брокгауза и Ефрона Малый Брокгауза и Ефрона Britannica (11-th) Britannica (онлайн) Treccani Universalis Гранат |

|---|---|

| В библиографических каталогах | GND: 4037496-8 J9U: 987007550978105171 LCCN: sh85081067 NKC: ph211784 SUDOC: 027278115 |

- Этнические группы по алфавиту

- Марийцы

- Марий Эл

- История Марийского края

- Народы России

- Народы Украины

- Статьи с этническими списками

Навигация

- Вы не представились системе

- Обсуждение

- Вклад

- Создать учётную запись

- Войти

Поиск

Участие

Инструменты

- Ссылки сюда

- Связанные правки

- Служебные страницы

- Постоянная ссылка

- Сведения о странице

- Цитировать страницу

- Получить короткий URL

- Скачать QR-код

- Развернуть всё

Печать/экспорт

В других проектах

На других языках

По религии несколько уточнить.. Бабушка редко в церковь ходила, а называла потом .. да почти, что по – Язычески, несколько богов. (Может – как по – Карельски, но – не совсем).

Марийцам запрещалось заниматься кузнечным и серебряным делом, запрещена продажа оружия, военного снаряжения, металлов, ограничена торговля металлическими орудиями труда, запрещалось торговать изделиями из металла и сырьём для них, селиться в городах и оставаться в них на ночлег..

- вот это все так, бабушка тоже говорила.. Ну а по Москве Маськи бегают. даже балакают, в Лосиный остров проскочил..

(одна из причин – почему поделками из меди занимались девушки.) В деревне жили, переехали в город после революции уже. Только – наших называли больше Меря, Меряне. Это если не одна народность, то – очень похожие. По первой версии, мы вообще местные – Дьяковская культура, Арии из Аркаима 6000 лет назад пришли. По второй – сначала часть народа ушла в Европу, на восток Франции, Моравия – словакия – по латыни Меровия. Франки дрались с древним Римом, потом – пришли сюда. Найденный франкский меч – есть в рисунках книжки Ткаченко. Очень давно – Уральские народы пришли на север Китая, а может – наоборот. Большинство слов Мери, обозначающих оружие, драку – соответствуют корню слова Противоборство у Китайцев.

вот – и подтверждение, что за четыре поколения еще остались старинные слова, и – многие местные названия, поселки и реки. Даже – Москва.

https://mariuver.com/2024/12/18/chto-stalo-s-merja/#more-79990

Ни для кого не секрет, что русский народ — не полностью славянский. В них течет кровь и финно-угорских, и балтийских племен, пишет сайт «Русская Семерка».

В самом начале существования русского государства, под властью Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств жило очень много неславянских племен. Некоторые из них стали народами и существуют сегодня, например водь, веспы, карелы, эстонцы. Другие же полностью ассимилировались и растворились в русском народе.

Одним из самых крупных исчезнувших финно-угорских племен было меря. Кто такие меря. Этот небольшой миролюбивый народ к середине 1 тысячелетия н.э. расселился на обширных лесных территориях, на которых сейчас расположились Московская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Вологодская Костромская области. Племенным центром меря считается Сарское городище, которое археологи обнаружили на озере Неро, что в Ярославской области.

Представители этого народа жили земледелием и скотоводством. Религия меря была основана на почитании природы. Как и многие другие финские народы, меря поклонялись священным рощам и особым камням. Многие исконно русские города — Суздаль, Владимир-на-Клязьме, Переяславль-Залесский, Углич, Плёс, и, возможно, даже Москва, выросли из мерянских поселков.

По развитию культуры меря почти ни в чем не уступали соседним славянским племенам кривичей и вятичей, кроме одного: они не умели воевать. Поэтому, когда во второй половине 1 тысячелетия на землях меря стали появляться славяне, более опытные и агрессивные, меря пришлось покориться.

На землях меря славяне селились сами, а земли других финно-угорских народов, например марийцев, ставили в вассальную зависимость. Именно поэтому меря постепенно слилась с русскими, а ее ближайшие восточные родственники — мордва, марийцы, развились как отдельные этносы.

В IX веке меря платили дань Новгороду и участвовали в походах Олега на Царьград. Когда Русь стала православной, многие меря сопротивлялись христианизации вплоть до XIV века. Возможно, на этом этапе мери досталось от русских — христианизация изолированных поселений порой проводилась агрессивно.

После XIV века никто из летописцев уже не упоминал мерю как отдельный, реально существующий этнос. След меря в истории русского народа меря основали много городов, которые мы привыкли считать исконно русскими. Суздаль, Владимир-на-Клязьме, Переяславль-Залесский, Углич, Плёс, и, возможно, даже Москва, выросли из мерянских посёлков. Город Галич под Костромой в древности назывался Галич-Мерьский — до того, как стать форпостом Владимирского княжества на северо-востоке, этот город был поселением меря.

Много других топонимов этого региона мерянские. Например все, что заканчивается на -га и -ва: Москва, Ветлуга, произошли от мерянских слов на водную тематику. Подмосковный Талдом — это «дубовый дом» по-мерянски, а название реки Дубны не связано с дубами, оно произошло от мерянского слова, обозначавшего болота. Таких мерянских топонимов в центральной, исконно русской части России очень много.

Напрямую с меря связаны топонимы с корнем нер-: озеро Неро в Костромской, реки Нерская и Нерехта в Московской области. Кстати, еще один популярный топоним, особенно часто встречающийся в московском регионе — мещера, это название очень похожего на мерю близкородственного ей народа, который разделил ее судьбу и тоже влился в состав русского народа.

В русский язык вошло немало финно-угорских слов: «тундра», «килька», «салака» и т. д. Порой сложно сказать точно, из какого именно финно-угорского языка позаимствовано то или иное слово, но, вполне возможно, что многие из них мерянские.

Что до генетики, то здесь судить сложно. Невозможно провести генетические исследования меря и сравнить их гены с русскими. Однако с антропологической точки зрения, у многих русских, особенно у северо-восточных популяций, присутствуют черты уральской расы, к которой принадлежали меря и другие финно-угорские народы. Раскосыми глазами, широкими скулами, которые встречаются у многих из нас, мы обязаны нашим финно-угорским предкам.

Меря и другие народы этой семьи слились с русскими и обогатили их генофонд. Русские потомки племени меря живут по всей России. Но их историческая родина — Залесский край, северо-восточные княжества Руси, пишет «Русская Семерка».

MariUver

дополняю. намного больше . Балашиха, Шаболовка, старое название Кучково поле – север Москвы, эта, про поселок на востоке Москвы здесь есть, но – я побаиваюсь говорить, особенно – перед прогулкой в лес. (Не утащит, так поводит кругами.. по-русски Нечистая сила).

про нашу любовь к вылазкам на природу .. не совсем мы городские.

По Шатуре еще. Сейчас на слуху только Шатура Торф, ну торфа том много, лес и болота.

Схожесть слов Шатёр и Шатура . Чодiра по – марийски Лес. Лес это укрытие от солнца, да и от слабого дождя, и шатер это укрытие. Слово чуть ли не из Персии, и из Болгарии тоже. Шатер в тюркских языках Палатка, Шатер.

По – видимому Шатира по – Мерянски лес, или – по – Мещерски, там рядом две народности жили, не славянские, славяне не добрались верст 50. По Оке жили и славяне – вятичи. Может быть Шатыра, правильнее. Шатыра пыра – очень уж созвучие, вживую – не слышал. Волк по – марийски произносится как Пира.

А в Русском слово стало Шатурой – ух какие Русские, все слова искажают, но – немножко.

| archive.todayсохранить страницы | Сохранено из | нет других скриншотов этого url |

| 12 янв 2025 21:10:09 UTC | ||

| Все скриншоты | с домена dzen.ru | |

| СтраницаСнимок экрана | ||

| поделитьсяскачать .zipсообщить об ошибке или пожаловаться | ||

Найти тему

3358 подписчиков

Вдоль старинного тракта Алексин-Боровск: урочище Маковицы и красивая лесная аллея

3 минуты

·463 прочтения

·22 июня 2024

Оглавление

На своем канале я уже несколько раз упоминал древнюю дорогу, соединявшую город Алексин и Высокиничи, откуда путь шёл на город Боровск. Сегодня вашему вниманию первая часть рассказа о прогулке по участку Кресты— Муковня в поисках находившегося неподалёку от тракта села со старинной усадьбой и следов постоялого двора.

1. Кресты—Маковицы

Посетить урочище Маковицы хотелось давно, почему-то среди моих знакомых из Тарусского и Ферзиковского района до него пока никто не добирался. На поиски отправился с тремя друзьями, до деревни Кресты мы забросились на машине.

Да, первую часть пути ребята шли босиком 🙂

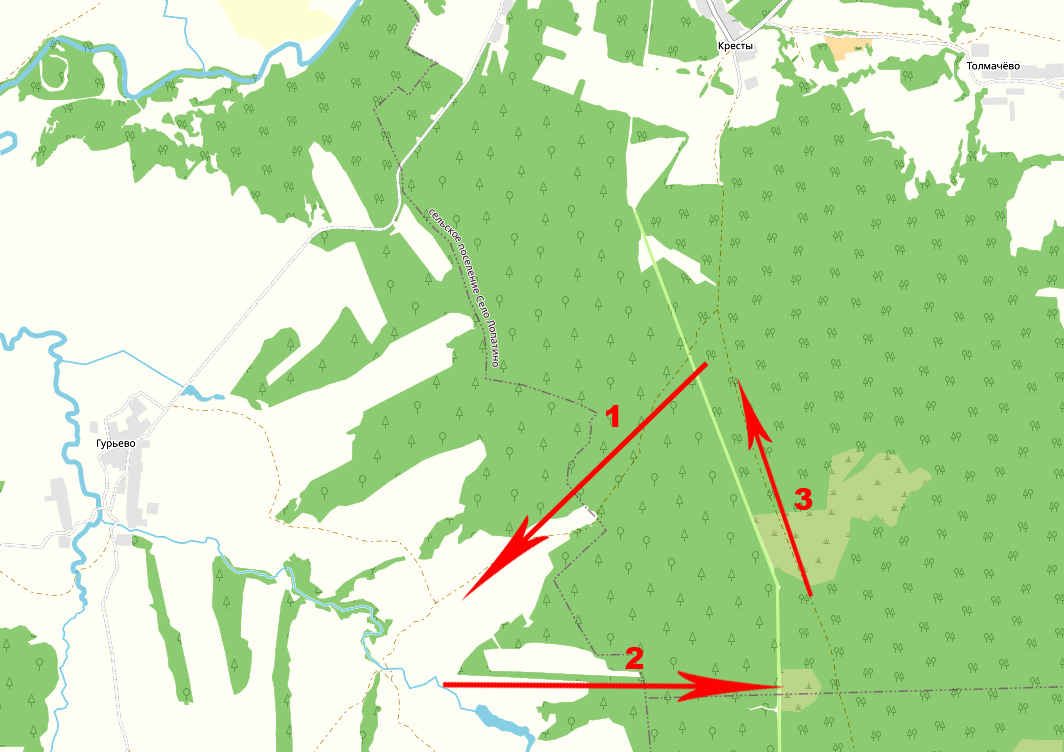

Общая схема нашей прогулки представлена здесь:

Общая схема прогулки: 1) Кресты-Маковицы, 2) От Маковиц по красивой аллее 3) Ищем постоялый двор и обратный путь

От деревни Кресты мы прошли по старому тракту в южном направлении и затем свернули на дорогу в направлении урочища Маковицы. Вскоре после поворота мы пересекли просеку старой телеграфной линии. А лес уже начал радовать своими свежими дарами:

1. Лёша тестирует рацию и “сообщает о находке” ==>

За разговорами весь путь до урочища прошли довольно быстро. После выхода из леса нашему взору открылась красивая долина у небольшой реки Осна, где просто обязано было располагаться какое-то поселение:

Конечно, искать что-либо среди высокой летней травы не самая лучшая идея, но мы были уверены, что найдём какие-то остатки старых строений.

Руины старинной усадьбы

Первую остановку на поиски мы сделали между рядами высоких лип:

С Лёшей у нас получилась отличная поисковая пара — я примерно предложил направление движения, после чего довольно быстро Лёша обнаружил сперва первый фрагмент фундамента, потом старые кирпичи:

1. Старый кирпич ==>

а затем и ещё более интересные находки:

Каменные трофеи

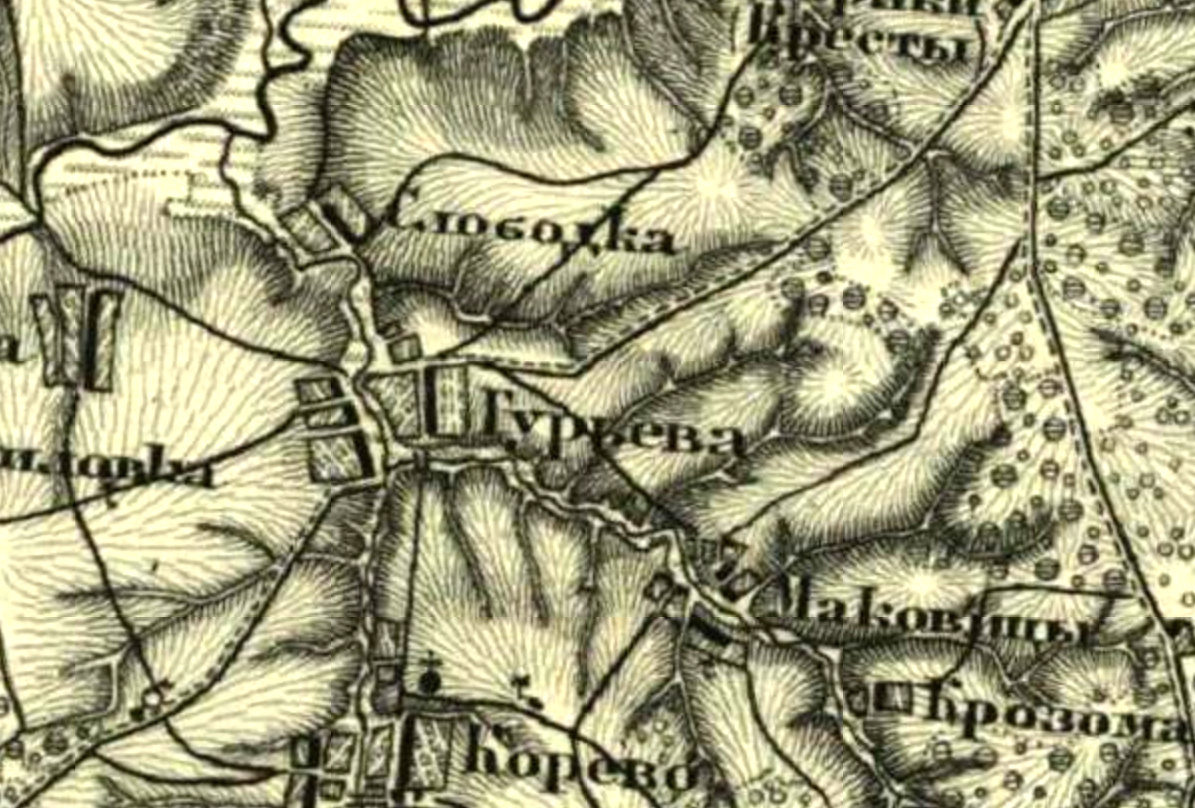

Если сопоставить место наших поисков со старинной картой Шуберта — судя по всему, между рядами старых лип мы нашли именно место расположения существовавшей здесь усадьбы Маковицы:

Карта Шуберта района: старый тракт Кресты-Гурьево-Богородское и тракт Кресты-Муковня-Петрищево

После небольшого отдыха на большом поваленном дереве мы продолжили наши поиски.

1. Тарусский путеводный ==>

Первым делом мы отправились к единственным строениям, крыши которого мы увидели с дерева.

Остатки ограждения, столбы и колючая проволока

Строения оказались бытовкой и деревянным сараем с высоким навесом, скорей всего, все это используется охотниками:

Внутри построек оказалось относительно чисто, но попадающая влага делает своё дело, пол сарая подо мной провалился:

2. Красивая аллея и привал у пруда

Завершив осмотр урочища Маковицы, согласно нашему плану, нам предстояло вернутся на направление тракта, двигаясь в восточном направлении.

Прежде всего нам пришлось штурмовать заросшую крапивой и прочей растительностью дамбу пруда. Скорей всего, пруд на ручье, впадающем в Осну оборудовали уже в наше время. Сперва уложили трубы, сделали нормальный проход, а потом трубу убрали:

1. Пруд, вид с восточной стороны ==>

После переправы мы добрались до начала красивой лесной дороги,

ограниченной с двух сторон рвами и ровными рядами деревьев:

Немного пройдя по дороге мы свернули на поле в сторону большого пруда,

где остановились на привал с поеданием бутербродов и прочих витаминов

А после отдыха продолжили наш путь, вернувшись на направление лесной дороги. Пожалуй, эта часть прогулки была самая красивая — стройные ряды берёз здесь образуют настоящую аллею:

Судя по карте, именно здесь проходил участок старой дороги, выводивший на тракт Алексин-Боровск. Возможно, часть дороги была обустроена лесниками в уже послевоенное время, и поддерживается до нашего времени — большинство деревьев вдоль дороги достаточно молодые, хотя кое-где попадаются и более старые.

К югу от аллеи находятся две поляны с кормушками для животных:

Дальше накатанная дорога отклоняется к северу, но мы решили исследовать этот район, продолжив двигаться на восток. Впереди началась череда оврагов, которые, видимо, и обходила старая дорога. Здесь мы разделились на две группы, двое пошли с северной стороны, а мы с Лёшей отправились обходить овраги южней.

Кстати, взять рации оказалась хорошая идея — мы связывались друг с другом, сообщая, где кто находится и что обнаружил. Как выяснилось, остановки делали по схожему поводу — собирая свежие трутовики:

Лесные трофеи

О том, как нашли постоялый двор — здесь:

Ищем постоялый двор у древнего тракта Алексин — Боровск

ну а в этой статье — общая информация по старым дорогам района:

Старинная дорога из Алексина в Боровск и достопримечательности вдоль неё

Спасибо за ваш интерес и до встречи на канале!

Не пропустите новые публикации

1

Комментарии

1

0 / 2500

Войти, чтобы комментировать

5 м

Как всегда-интересно читать рассказы о пеших походах. Продолжай!

9 минут

715 читали · 9 месяцев назад

Гуслицы – заповедный край подмосковных староверов. Часть 9. Недобрая слава.

Недобрая слава о Гуслицах. Но о гусляках ходила и недобрая слава. Связано это было с их противозаконной деятельностью: фабрикацией фальшивых ассигнаций и ложным попрошайничеством, которым они занимались в основном в Москве. Вот как об этом писал известный краевед Владимир Гиляровский: «Делалось это под видом сбора на «погорелые» места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения…

16 минут

585 читали · 7 месяцев назад

Село Деулино – памятное место Отечественной истории

Вольное изложение истории села Деулино – откуда пошло название и чем так значимо для русской истории. От Сергиева Посада на Север разбегаются дороги – Дмитров, Ярославль, Углич. Скользит взглядом любопытствующий путешественник по сторонам из окна машины. И если зацепиться его скучающий взор за что-то, то он произнесёт что-то вроде: «Посмотри, как красиво!» И тут же скользнёт взгляд в другое место в поисках нового, интересного и необычного. А ведь необычное и, что самое главное, интересное, оно же вот – спряталось за деревьями, чуть вдалеке от дороги…

12 минут

5537 читали · 1 месяц назад

Как я впервые встретил квадроберов. И не где-нибудь, а в одной из красивейших усадеб России

Дорогие читатели и гости данного блога! Сегодня у нас по плану очередная увлекательная виртуальная экскурсия по городам и весям нашей необъятной страны, а отправиться нам предстоит в Заокский район Тульской области, где на высоких, живописных берегах Оки, посреди векового соснового бора расположилась одна из красивейших русских усадеб – Поленово. Усадьба, ныне ставшая мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником, получила свое название по фамилии своего основателя, владельца…

Взгляните на эти темы

ПутешествияГюмриНайти темуМавританияКутаисиИннополисЛучшие пляжи ЕгиптаСыктывкарКопенгагенНорвегия

Горячий КлючГонконгПрагаАзовское мореИркутскБудапештНальчикДостопримечательности КалининградаРомантичные городаДостопримечательности КостромыОтдых в горах

444 подписчика

Крепостные стены Троице-Сергиева монастыря – Пятницкая башня. Часть третья

9 минут

·752 прочтения

·17 июля 2024

Оглавление

О башне, коея имеет героическую историю и особую судьбу средь всех остальных

Вступление

Силуэт Пятницкой башни знаком всем, кто хоть раз был в Сергиевом Посаде. Да и те, кто только лишь видел фотографии и картины Сергиева Посада, всенепременно эту башню узнает. Именно она первой из башен появляется перед нами при подходе к монастырю со стороны Москвы.

Однако, многие по сию пору путаются, коли им попадутся на глаза фотографии и картины Троице-Сергиевой Лавры разного времени. На одной картине башня имеет относительно пологий, низкий шатёр, на другой кровля уже сферическая. Были времена, когда и без кровли стояла башня, после пожара 1920 года. Как раз после этого пожара, когда сгорел купол в форме сферы, в 1923 году архитектор Д. П. Сухов предложил решение в виде невысокого «шатра из драни». Говорят, что сделано это было потому как в те трудные годы не хватало материала.

Пятницкая башня – решение в виде невысокого “шатра из драни”

Пусть так, но решение оказалось действительно неплохим. Вид на Лавру с юго-востока не закрывал высокий шатёр башни. Без малого столетие простояла Пятницкая башня с такой кровлей, и многие старожилы считали, что именно таков исторический облик Пятницкой башни.

Пятницкая башня с куполообразной кровлей

Облик Круглой (Пятницкой) башни

«От Красной башни по городу по стене до круглые Пятницкие башни тридцать две сажени и на десять саженях стена непокрытая, а башня вдоль и поперек по четыре сажени» – так нам говорит опись монастыря 1641 года.

Переписчик указал нам на то, что десять саженей стены оставались непокрытыми. Получается, что случай это исключительный, коль на него обратили внимание. И отсюда мы можем сделать вывод о том, что все крепостные стены были покрыты кровлей.

На момент составления описи башня только-только отстроена заново. Она была разрушена во время осады и к 1640 году закончилось её восстановление.

Сама башня – восьмигранная. Как и другие угловые башни, она разделена на шесть ярусов. Посередине же, по всей высоте, проходит каменный пилон, этакий восьмиэтажный столб. На него опираются и своды, и бревенчатые накаты перекрытий между ярусами.

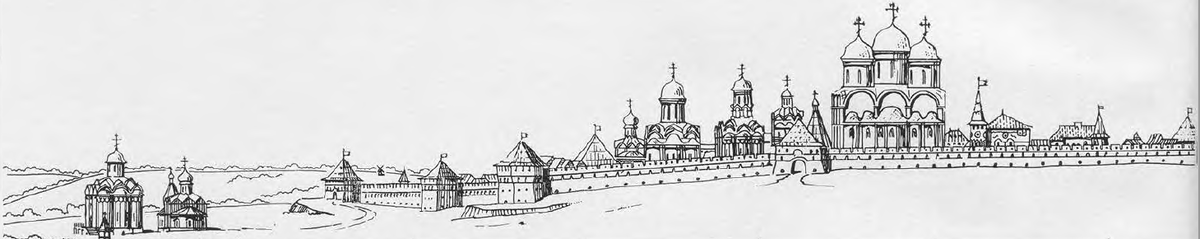

Для того чтобы представить более полно облик самой башни в семнадцатом веке, да и самого монастыря в целом, взглянем на реконструкцию архитектора В. Балдина. Однако, используем мы рисунок, показывающий монастырь в конце шестнадцатого века. Дело в том, что в середине семнадцатого века стены были надстроены, их облик изменился. Мы же хотим увидеть облик башни первоначальный – тот, который был во время осады монастыря 1608-1610 годов.

Реконструкция Троице-Сергиева монастыря, шестнадцатый век. Вид с востока

На монастырь мы смотрим с восточной стороны. В середине – Красная Воротная башня и надвратная церковь преподобного Сергия Радонежского. Об этом мы писали ранее.

Крайняя слева – Круглая башня. Как и все башни, она приземиста, имеет шатровую кровлю. Прямо перед башней – Пятницкая и Введенская церкви, что составляют Подольный монастырь. Если продолжить воображаемую линию стены от центра башни, то таковая пройдёт рядом со входом в Пятницкую церковь. Чуть ближе к зрителю – Пятницкая часовня, что построена над источником, его, по преданию, открыл преподобный Сергий Радонежский.

Круглая (Пятницкая) башня стоит на возвышении и господствует над юго-восточной поймой реки Кончуры и над ближайшими окрестностями. Из рисунка это не очевидно. Да и масштаб не особо соблюдается. Оно и понятно, ведь этот рисунок – реконструкция. Он о восстановлении исторического облика и о реставрации.

Восьмигранная, высотой до карниза двадцать два метра, в диагонали – двадцать один метр, шесть ярусов и семьдесят семь бойниц. Не самая высокая среди всех, тем не менее, расположение башни на возвышенности давало защитникам крепости несомненные преимущества пред супостатом.

Легенды Круглой башни

Бытовало предание, что пилон – полый, сложенный в виде трубы. И этот каменный мешок был поначалу местом мучительной казни, ну а после – монастырской тюрьмой. И будто бы сам царь Иван Васильевич Грозный самолично повелел обустроить камеру для казни опальных монахов. Велел внизу подвальный этаж выкопать, да в подвальном этаже воткнуть ножи и колья. Преступников же велел с самого верху на них бросать.

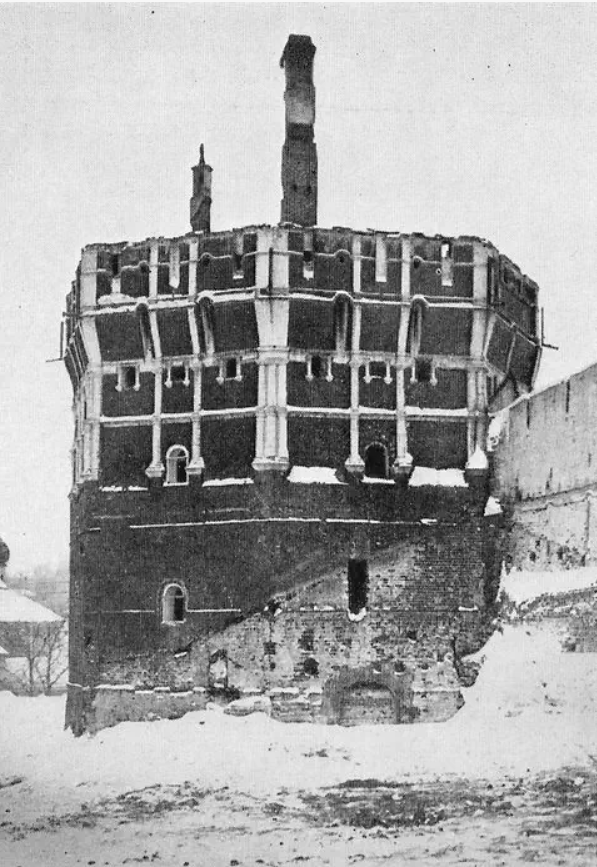

Пилон башни, 1928 год. Фотография из архива Сергиево-Посадского музея

В середине семидесятых годов девятнадцатого века студенты Духовной академии считали башню проклятым местом. Ходили слухи, что в пустой цилиндр посреди башни бросали преступников. В этом цилиндре по стенам были воткнуты железные когти, на которых … Тут мы замолкаем, поскольку давать волю фантазии в таких вещах дело абсолютно ненужное.

Что касается монастырской тюрьмы, то здесь ситуация такая. В самой Описи о монастырской тюрьме сказано – она есть и находится за оградой монастыря. Была и ещё одна тюрьма, в селе Клементьево. Однако там монахи не содержались. Предназначена тюрьма была для жителей села Клементьева.

Так что слухи ходили самые разные и заковыристые, но вот что и как на самом деле – выяснили реставраторы.

В 1963 году, на одном из верхних ярусов башни, рестовраторы нашли узкую дверь, что вела в небольшую камеру внутрь пилона. Ниже этой камеры пилон представлял собой сплошной массив. Скорее всего, именно это помещение и послужило основанием для легенды. Фантазия людская способна на многое. Хотя, если быть строгими, назначение этой камеры и что там было найдено внутри, реставраторами в открытых источниках не описано. Можно лишь предполагать, что именно тот ярус, на котором нашли дверь, и был самым последним до того, как позднее надстроили башню.

Оружейный наряд Круглой башни

На углу, на Круглой башне, к Подольному монастырю, в верхем бою:

- Пищаль полуторная медяная, двунадцати пядей, в станку на колесех. Ядро шти гривенок. Пушкарь у той пищали Ондрюшка Плетниковю. Пороху и ядер три заряда.

- Другая пищаль полковая «Олень», медяная четырнадцати пядей. Ядро две гривенки. У казны голова звериная, в станку на колесех. Пушкарь у пищали Наумко Евтихеев. Пороху и ядер три заряда.

- В том же бою две козы со смолою.

Двугривенная пищаль Якова Дубина. Экспонат “Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи” Министерства обороны. Источник – Госкаталог.рф

В среднем бою две пищали затинные, обе в станкус притином и с курком и з забойником и трещёткою, обе шти пядей. У второй же казна и устье грановиты, то есть эти части пищали выполнены в виде многогранника. Пороху и ядер при них нет.

Пищаль затинная, конец 16-начало 17 века. Экспонат “Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи” Министерства обороны. Источник – Госкаталог.рф

В подошвенном бою оружие серьёзное.

На правой стороне к Луковой башне обращена полковая медяная пищаль дробовая семи пядей, на собаке. Да на левой стороне пищаль полковая ж, дробовая, медная, семи пядей на собаке, стоит к Красным воротам. Пороху и ядер при них нет.

На площадь же к Свитошной слободе «три арганки по три стволы, в одном станку, с притинами». И тоже без пороху и пулек.

Свитошная слобода, или монастырская прачечная (так сказано в примечаниях к «Житию …» Епифания Премудрого), располагалась на берегу Келарского пруда, от Подольного монастыря. А вот где там была площадь – сие неведомо, пока.

На Круглой башне в полной готовности находились пушки верхнего яруса, как и на Красной башне, о чём было сказано ранее.

Две пищали в верхнем бою, да и у каждой свой Пушкарь. В подошвенном бою обустроены две пищали, каждая из которых смотрит вдоль стен – одна на Красную башню, вторая – на Луковую. Такое расположение позволяло поражать врага на подходе к стене во время штурма и не давать ему близко подходить к стенам или уж если подошёл к стене враг, то и тут его настигнет снаряд или пуля.

Особо отметим, что в верхнем бою стояла не просто пищаль полковая, она имела собственное имя. Да ещё и на казённой части – «голова звериная», судя по всему это голова оленя.

Арганками называли малые орудия, соединенные в три или четыре ствола. И предназначены они были для стрельбы по пехоте.

Боевая история башни

Круглая (Пятницкая) башня по праву могла бы носить имя собственное и героическое. В Смутное время, когда войска пана Сапеги и Лисовского осадили монастырь, именно на неё пришёлся один из основных ударов врага. Обстрелы артиллерией, подкоп под башню. Как итог – башня была взорвана.

Буквально в самом начале осады, защитники монастыря узнали, что враг решил сделать подкоп. Со временем выяснилось, что подкоп ведут под угловую Круглую башню. Клементьевские крестьяне, Никона Шилов и Пётр Слота подорвали подкоп и сами погибли.

Их имена увековечены на мемориальной доске, что нынче расположена у Святых ворот. Им же поставлен памятник около Белого пруда, в центре города. Памятник носит имя «Защитникам Отечества».

Ну а башня серьёзно пострадала от взрыва. Только к 1640 году она была полностью восстановлена.

Мы ещё вернёмся к истории осады монастыря и более внимательно посмотрим на события, происходившие в то время. Скажем пока лишь то, что современные исследования историков не только уточняют, но и открывают новые аспекты происходивших событий, тех, что мы знаем по сказанию об осаде Авраама Палицына.

Да и про Круглую (Пятницкую) башню есть вопрос. Враги вели подкоп, защитники монастыря его взорвали, башня пострадала, была разрушена чуть ли не полностью. Случилось это на третьем месяце осады. Впереди был ещё год сражений – как защищался монастырь?

Несколько фактов истории

В описи 1641 года башня названа Круглой. Позже она будет названа Пятницкой. Общепринятая версия гласит, что такое название ей дали потому, что смотрела она на Подольный Пятницкий монастырь, где стояла (и стоит) Пятницкая церковь. Было и ещё одно название, в конце восемнадцатого века – Пороховая. В нижнем ярусе хранили запасы пороха.

В последующее время башню как только не использовали. Была здесь и мельница в середине девятнадцатого века, кладовые для муки. В верхней части жили дети-сироты, что обучались в лаврском училище. Потом и кельи для монахов обустроили. Жили здесь и студенты Духовной академии, ученики иконописного училища. Бойницы растесали, но башня не теряла своего боевого вида.

В 1920 году случился пожар в торговых рядах, выгорела кровля и несколько лет башня стояла как-бы «обезглавленной». Пожар был настолько сильный, что обрушился купол Святых ворот.

Пятницкая башня после пожара. Хорошо видел пилон, о котором мы писали выше.

И долгое время площадь представляла из себя жуткое зрелище – развалины торговых рядов, Пятницкая башня и Святые ворота без кровли, стена между ними с обрушившейся крышей и торчащими стропилами.

«Над Пятницкой башней и над стеной поднимались огромные языки пламени и клубы черного дыма. Пересохшие за лето деревянные стропила, перегородки и полы переходов полыхали с чудовищной силой. Пожарные команды были бессильны справиться с огнем. С позолоченного купола Святых ворот уже капал расплавленный металл, купол кренился, оплывал, затем рухнул, и пламя взметнулось еще сильнее. В толпе говорили, что если огонь доберется до академических зданий, то на воздух взлетит вся Лавра: в Электроакадемии хранились взрывчатые вещества» – так писал о пожаре современник событий С. А. Волков

Святые ворота и КРасная башня после пожара

Через три года на Пятницкой башне сделали простую шатровую кровлю, с коей башня «прожила» почти девяносто лет, до тех пор, пока не восстановили куполообразную кровлю.

Долгое время под её стенами шумели торговые ряды и магазины. Со временем реставраторы привели башню в порядок, восстановили бойницы, практически вернули первоначальный облик.

В тридцатые годы, напротив Лавры, началась постройка здания института игрушки. Проект был исполнен в стиле «конструктивизм и проект нового здания как нельзя лучше вписывался в архитектуру монастыря и города в целом. Изначально планировалось завершить комплекс зданий института четырёхэтажной башней, которая становилась не столько противовесом Пятницкой башне, сколько её отражением и дополнением, современной сестрой древнего здания. Увы, проекту не суждено было быть завершённым так, как было запланировано. Об этом была одна из наших предыдущих публикаций.

Не пропустите новые публикации

1

Комментарии

11

0 / 2500

Войти, чтобы комментировать

5 м

Фортификационные сооружения Кирилло-Белозерского монастыря не менее внушительны:

10

5 м

Бытовала легенда о двух мастерах дела каменного, что во время осады польской в Лавре работали. Как будто раствор они такой готовили, что проломы в стенах им ночью заделывали, а на следующий день кладку новую ядра польские не пробивали…

4

4 м

В школьные годы лазили под стенами там , ходы были. А попы нас гоняли.

1

Ещё 1 комментарий

4 минуты