но только – вот – нн да..

Мир вокруг нас.

Типа – взято из газеты Известия..

70 то ли 69 лет непонятного события – как будто изчез целый поезд в Метро. И ни где-нибудь, а в Москве. Средь бела дня, ближе к вечеру. Ну, прямо на Кольцевой линии, только-только построеной. Метров 50 под землей. Не, все это – конечно, выдумки. Ну или кто – то может на журналиста учился. А может ли? Да и как ? А в принципе ??

А что то вспомнил один разговор, в совсем детстве – и посмотрел на мурашки. Это такое бывает, оказывается. На бабушкиной работе – примерно в те года, в 50-х, одна сотрудница потерялась, не вышла на работу. Три девушки поехали на ВДНХ погулять, ну очень многие ездили в Советское время..

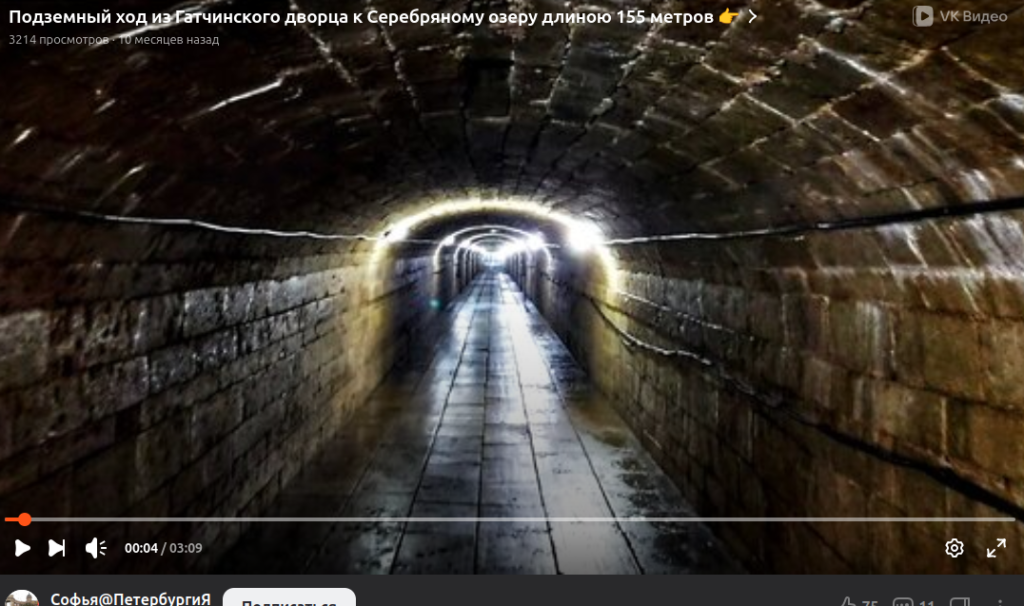

В России много всяких загадок, – вот например – подземка.. Это в Питере, а говорят – в Москве был похожий – проход под речкой от Храма Христа Спасителя к церкви за рекой, на острове. И его сделал чуть ли не Малюта Скуратов..

Говорят – если смотреть на ночное небо – там весь космос – как в изогнутом зеркале – дальняя точечка растягивается на все небо. Это что – неужели мы находимся внутри черной дыры?

Так что у нас ВЕЧЕРЕЕТ.

Добрый вечер!

В созвездии Центавра найдена планета, на которой не наступает ночь

Международная группа исследователей под руководством Кевина Вагнера из университета Аризоны в Тусоне обнаружила в созвездии Центавра планету HD 131399Ab, в системе которой присутствует сразу три звезды. Отчет об открытии опубликовал журнал Science.

В небе над этим небесным телом светят одновременно три солнца, и ночь на ней наступает крайне редко, отмечают планетологи.

Планета вращается вокруг самой яркой из трех звезд, на 80% более массивной, чем Солнце, две другие звезды кружатся вокруг друг друга, и все они движутся вокруг общего центра масс. Такая геометрия тел приводит к тому, что воображаемый наблюдатель на этой планете может видеть сразу до трех солнц на небосводе в зависимости от времени года.

Все три звезды имеют разные температуры, отличаются они и по цвету, потому с планеты может быть виден восход голубоватого, желтоватого и красного светил.

Астрономы уточняют, что это не единственная планета, существующая в системе сразу трех звезд. Однако ее отличает довольно удаленная орбита вокруг ближайшей звезды, такая, что планета может “чувствовать” влияние и остальных двух звезд. “Будь ее орбита чуть более далекой, эти две звезды могли бы оторвать эту планету прочь”, — поясняют ученые.

Расположенная в 320 световых годах от Земли планета HD 131399Ab является газовым гигантом массой в четыре раза больше Юпитера. Возраст оценивается в 16 миллионов лет, что делает эту планету одной из самых молодых среди известных на сегодняшний день. Год на планете длится около 550 земных лет.

О том, что планеты в системах с несколькими звёздами могут существовать не только в фантастических фильмах, известно довольно давно, хотя обнаружить их с помощью современных технологий сложно. Поэтому увидеть небесное тело сразу под тремя “солнцами” специалистам удалось впервые. Открытие было сделано с помощью телескопа VLT в Чили.

Великий космос .. как в каком то рассказе из фантастики, так не – это на самом деле. Картинка только рисованая, из какого то журнала.

Вот – ну вообще крамола ..

Исследователи Кембриджского университета совершили открытие, способное пролить свет на то, как зародилась жизнь на нашей планете. Они обнаружили следы “чужеродной” ДНК – 145 генов, которые могут опровергнуть одну из “священных коров” мировой науки – теорию эволюции Дарвина.

Это последнее открытие очень заинтересовало тех, кто увлечён вопросами происхождения греческой мифологии: в частности это касается истории Прометея, укравшего огонь у богов и вручившего его людям. Этот миф, кстати, лёг в основу блокбастера “Прометей”, в котором говорится о происхождении нашего вида и о том, как сотни тысяч лет назад некий “древний астронавт” явился на Землю, чтобы посеять на ней “семена жизни”.

Наскальные рисунки в храме Сети, на которых изображён вертолёт и другие футуристические летательные аппараты, Абидос, Египет

Вебсайт VigilantCitizen попытался объяснить религиозный контекст теории “древнего астронавта”:

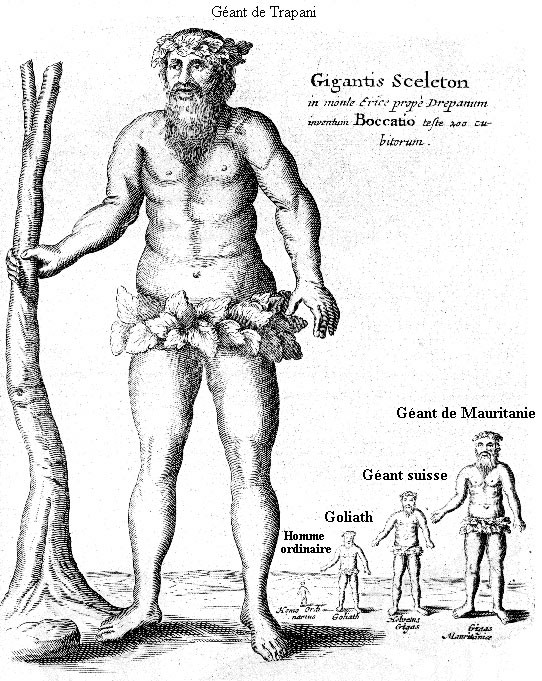

“Сторонники теории “древнего астронавта” указывают на то, что во многих древних религиозных текстах есть упоминания о гостях из космоса. Например, в двух книгах Библии (Книга Бытия и Книга Еноха) говорится о существовании на земле гигантов, называемых исполинами:

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди». (Книга Бытия, 6:1–4)

И вот теперь учёные обнаружили в человеческом геноме 145 “чужеродных” генов – то есть тех, которые мы НЕ унаследовали от наших предков.

Исследователи говорят, что мы получили важнейшие “чужие” гены от микроорганизмов, присутствовавших в земной среде в древние времена.

Это открытие кардинально меняет общепринятый взгляд на эволюцию, которая целиком и полностью построена на передаче генов по линиям предков, которая продолжается до сих пор.

В результатах исследования, опубликованных в научном журнале GenomeBiology, основное внимание сосредоточено на вопросах горизонтальной передачи генов – то есть между организмами, живущими в одной среде.

это что – неужели были боги, да еще и здесь жили, на Земле??

“И НАСА, и Ватикан согласны с тем, что с математической точки зрения для человечества было бы почти невозможно оказаться на той стадии развития, на которой мы находимся сейчас без помощи “со стороны”.

Наскальные рисунки в храме Сети, на которых изображён вертолёт и другие футуристические летательные аппараты, Абидос, Египет

В России будет монархия. Это мм да.. совершенно точно.

Кто «готов» взойти на престол при восстановлении монархии в России

Французский Paris Match

Héloïse Broseta

18/03/2025

Легендарная династия Романовых готовится поприветствовать нового члена: ожидается рождение второго ребенка у Георгия и его жены Виктории [Ребекки Беттарини]. Пол ребенка его мать недавно раскрыла в материале для итальянской прессы.

Российская наследная пара начала 2025 год с заявления о том, что после рождения их сына Александра в 2022 году весной ожидается рождение второго ребенка, что позволило продемонстрировать уже сильно округлившийся живот княгини.

Спустя несколько дней супруга претендента на российский престол дополнительно поделилась откровением в колонке испанского издания «Muhrhoy», в частности, объяснив, что «когда беременна во второй раз, все проще». Однако тогда она не раскрыла пол ребенка, которого ждет, просто заявив: «У нас нет предпочтений. Дети — благодать Божья, и мы будем счастливы, несмотря ни на что.»

Фото: размещено несколько дней назад Ребеккой Беттарини

Москва названа на древнем языке – Мари * и соседей . И задолго до прихода славян и Киевского князя. Вот это уже несколько подтверждений.. Первым поселениям – например, у Коломенского – больше 4000 лет. Есть два значения названия – и оба – правильные, даже – возможно, река и поселок с разными значениями.

Ох – как нас доводили в школе – так двоих, не я один такой.. По- русски говори!! а то что за .. и на каковском – Собака ошишивается .. ну это один из примеров. Москва это просто промозглое место – и болото, чего это сюда пришел Великий князь..

А на картине Шишкина – нарисовано – Утро в сосновом бору.. Ну там все есть. И народность наша есть в летописях, и язык сейчас восстанавливают – правда – больше энтузиасты.. Даже Русь и Русский народ – от наших пошли, ну добрая половина, не шипящие! Причем, и Финно-угры – называть не совсем точно..

Марий Эл

- Озёра

- Реки, речки их истоки

- Родники и источники

- Интересные места

- Отчеты о походах

- Памятники природы и красивые места

- Краеведенье, традиции народа мари, легенды и предания

- Районы и населенные пункты

- Экологическая страничка

Татарстан

- город Казань

- Районы и населенные пункты

- Культурно-исторические места

- Краеведенье – история, традиции, обычаи

- Озера

- Реки

- Родники и источники

- Памятники природы

- Отчеты о походах

- Национальная татарская одежда

- Самые красивые озера Марий Эл

- Самые известные татары

- Город Ярославль

- Река Ока

- Самые красивые усадьбы России

- Сплав по реке Снежная

- Озеро Морской Глаз – одно из чудес республики Марий Эл. Волжский район, Республика Марий Эл

- Река Клязьма

- Марийская национальная одежда

Пещеры Московской области

Posted Втр, 19/05/2020 – 08:42

В пещерах и каменоломнях Московской области добывали известняк для строительства белокаменной Москвы, а значит, разработки велись, начиная с XV-XVI веков, а иногда и раньше.

Начиная с 70-80-ых годов XX века каменоломни облюбовали любители острых ощущений. Сюда приходят компаниями, на несколько часов или даже дней – практически во всех системах пещер есть гроты, где можно расположится на ночлег. При входе в каждое подземелье есть особый журнал, в котором все, кто входит и выходит, должны в обязательном порядке сделать соответствующую запись. Он создан с целью помочь спасательным отрядам в случае обвала располагать точными данными о том, сколько человек сейчас находится в подземелье.

РОДНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО ГОРОД МОСКВА – ТУТ!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ГЕОЛОГИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

ПОЧИТАЕМЫЕ КАМНИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И МЕСТА СИЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

КЛАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

РЕКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!

Подмосковные каменоломни — подземные полости искусственного происхождения в Московской области, где в старину (XIV—XIX вв.) добывался известняк (реже песчаник) для зданий Москвы и Подмосковья.

Эти пещеры не представляют особого научного интереса и почти не привлекают внимание государственных организаций. Однако они очень популярны среди энтузиастов, для которых посещение пещер является хобби, развлечением, или даже образом жизни. Можно говорить о том, что вокруг пещер образовалась определённая субкультура.

Историко-географический очерк – пещеры Московской области

Основные очаги добычи белого камня располагались в бассейне реки Оки на берегах следующих рек:

1) помимо собственно Оки (юго-восток современного Подмосковья), также на берегах её левого притока Москвы-реки;

2) «Пахорский бассейн» на берегах Пахры и её притоков Десны, Рожайки, Мочи, Жданки, Лубянки — в междуречье Оки и Москвы-реки, которое ныне преимущественно относится к Домодедовскому и Подольскому районам (в старину долину Пахры от Домодедова до Нижнего Мячкова также называли «Каменная сторона»);

3) на берегах Осётра, правого притока Оки.

Возраст систем в среднем насчитывает несколько веков, а наиболее активно выработки велись преимущественно во 2-й половине XIX века.

Несмотря на то, что официальные власти ранее неоднократно пытались закрыть те или иные системы пещер, они практически всегда вновь вскрывались энтузиастами. С советских времён власти не предпринимали ни одной попытки закрытия входов, хотя разговоры об этом ведутся постоянно.

Распределение каменоломен по бассейнам рек

Все исторические каменоломни расположены на реках, по которым, видимо, добытый камень и вывозился к местам строительства — иногда за сотни километров (например, белый камень памятников старины Суздальского края XII века происходит из Мячковских каменоломен на стрелке Пахры и Москвы-реки). Из-за этой логистической привязки разбросанные по Подмосковью выработки естественным образом районируются по рекам:

Москва-река

«Полушкинские каменоломни» (по расположенным неподалёку ж/д-станции и деревне в Одинцовском районе; также «Тучковские» или «Васильевские» каменоломни — по более близким населённым пунктам под названиями Тучково и Васильево в Рузском районе; вход на северном берегу Москвы-реки напротив деревни Григорово);

«Партизанская» (также «Картинская» по посёлку под названием Картино, близ Тучкова).

Пахра с притоками

В Пахорском бассейне сосредоточены наиболее протяжённые из выявленных на данный момент подземных выработок в Московской области:

Сьяны Около деревни Новленское,

в 4 км к востоку от платформы Ленинская Павелецкого направления ~19 км

Камкинская каменоломня (Кисели)

В долине реки Пахры на правом берегу у деревни Киселиха 11,5 км

Силикаты (Девятовская)

3 км к западу от станции Силикатная Курского направления 11,5 км

Никиты (Мартьяновская)

В нескольких сотнях метров к югу от села Никитского, на правом берегу реки Рожайки. ~18,1 км

Володары (система Константиновского оврага) посёлок Володарского, Ленинский район ~5 км

подсистемы пещер:

У этой пятёрки самых протяжённых систем обнаружены следующие подсистемы (либо соседствующие с ними отдельные ветки):

«Солнечная» (от Щапова по левому берегу вниз по течению Лубянки, недалёко от её устья на реке Моче

«Ватутинка» («Фабричная», среднее течение Десны, Троицк, закрыта);

«Алхимовская» (нижнее течение реки Десны, деревня Алхимово);

«Рыбинская» (располагается близ деревни Рыбино, чуть ниже по течению реки Десны от входа в «Силикаты», на противоположном от них, правом берегу);

«Пионерская» («Звёздочка», «Верхненикитская-2», вход к югу от села Никитского, правый берег Рожайки, закрыта);

«Пионерская» («Новленская», восточная окраина Новленского на реке Пахре, закрыта);

«Мещеринская» (левый берег Пахры, у посёлков под названиями Мещерино и Чурилково);

«Чурилковская» (левый берег Пахры, над системой находится посёлок Чурилково, закрыта);

«Глиняная» (левый берег Пахры, примыкает к Чурилковской системе);

«Дугинская» («Юбилейная», левый берег Пахры, закрыта);

«Дикая» («Шмелиная», «Котляково-5», правый берег Пахры, закрыта);

«Жабья» («Жданковская», на реке Жданке);

«Ежевичка» (входит в систему Константиновского оврага);

«Орешная» (входит в систему Курьей, Константиновского оврага);

«Мячковские» (устье Пахры на Москве-реке, срыты);

Перспективные системы

В ряде городов на Оке и её притоках Москве-реке и Осётре сохраняется высокая вероятность открытия в ближайшем будущем следующих исторических подземных выработок:

бассейн реки Ока

Система «Замок» (место впадения Нары в Оку под Серпуховом, существование подтверждается летописями, исследования не проводятся за отсутствием финансирования).

«Коломенские» или «Протопоповские каменоломни» (на месте бывшей деревни Протопопово, ныне микрорайон. Колычёво г. Коломны), где добывался т.н. «коломенский» или «протопоповский камень» для строительства Храма Христа Спасителя.

Подземные полости в Пущине, Озёрах, Ожерелье, Кашире.

бассейн реки Осётр

Весь бассейн Осётра, вероятно, является единой спелестологической провинцией (наиболее известная часть которой — «Гурьевские каменоломни» — обнаружены в верхнем течении реки, в современной Тульской области).

Каменоломни Зарайска.

Старые разработки в карьерах у деревни Курбатово Серебряно-Прудского района.

Разработки у деревни под названием Лишняги (12 км выше по течению реки Полосни от устья на Осётре в Серебряно-Прудском районе).

бассейн Москва-реки

При проведении соответствующих исследований, возможны открытия следующих исторически существовавших систем:

Приблизительное месторасположение исторической каменоломни на берегу Москвы-реки в районе д.34 по Кутузовскому проспекту в Москве. Август 2018 года.

Разработки песчаника в Лыткарино;

Разработки песчаника в Татарове (ныне в черте Москвы);

Даниловские разработки песчаника в Нижних Котлах (ныне в черте Москвы);

Каменоломни в Крылатском (ныне в черте Москвы);

Каменоломни в Хорошёве (ныне в черте Москвы);

Каменоломни в Шелепихе (ныне в черте Москвы);

Каменоломни на Пресне (ныне в черте Москвы);

Каменоломни в Дорогомилове (ныне в черте Москвы);

Каменоломни в Филях (ныне в черте Москвы, ниже порта по течению Москвы-реки, в районе здания «РОССПИРТПРОМа» — Кутузовский пр-т, д.34);

Каменоломни под Воробьёвыми горами (ныне в черте Москвы, близ «Мосфильма»);

Разработки фосфоритов в Коломенском (1920-е годы, ныне в черте Москвы);

Разработки фосфоритов в Чагино (1920-е годы, ныне в черте Москвы).

Основные каменоломни и пещеры Московской области

каменоломня «Володары» («Курья») в Ленинском районе.

Лабиринт «Курья» один из самых посещаемых и изученных. Входит в состав трех сообщающихся между собой каменоломен – Курья в поселке Володарский, Лукоморье и Тавровая. Протяженность пещеры всего 5 километров. «Курья» считается легкопроходимой системой с множеством гротов, некоторые из которых приспособлены для жизни. Глубина залегания системы около 10 метров.

Начало работ по добыче камня в этих пещерах относят к XIV веку – известняк использовали не только для строительства Кремля, церквей, но и для возведения цементных заводов. Рекомендуется для новичков.

Наиболее интересны для посещения гроты Красная площадь, Колесо, в гроте Кит на стене удивительным образом проявилось 2-метровое овальное изображение, напоминающее кита (отсюда и название), тут же на стене – образцы “творчества скульпторов-системщиков конца 2-го тысячелетия”. Другие имеющиеся гроты впечатляют меньше: Нинель, Малая Земля, Музей, Солдат, Деканат, Смерть, Бегемот, Келия, Алиса, Золотая осень, Варяг… Левая часть системы обследована и картирована слабее.

В 1990-х годах “Космопоиск” несколько раз проводил в этой пещере эксперименты по времявосприятию и магниториентированию.

где находится, как добраться:

Проезд до Володарских пещер: От московского метро Домодедовская автобусом N 527 до конечной остановки в п.Володарского; от автобусной остановки спуститься вниз (на юго-восток) к реке Пахра, перейти мост, подняться по дороге вправо вверх (на юго-запад); далее пешком пройти по полю вдоль берега реки вначале на восток, потом в месте сужения поля обогнуть выступ леса, пройти еще около 100 метров вперед-вправо (на северо-восток) и спуститься вниз в овраг. Найти пещеру можно после расспроса местных жителей (хотя непосредственно возле входа никто не живет). Оборудованный вход находится в 25 метрах от берега, его легко заметить по кругам автомобильных шин, укрепляющих стенки входа. В пещерах находиться обязательно с проводником! Соблюдать все меры предосторожности, при входе-выходе из пещеры обязательно отметиться в журнале посещений! Недалеко от пещеры, у села Жуково есть пионерлагерь, поэтому в летнее время необходимо обращать внимание на то, чтобы ни в коем случае не показать случайно или намеренно путь в пещеру детям или подросткам!

каменоломня «Девятовская» («Силикаты»),

находящаяся на берегу Десны, в районе города Подольска.

одна из самых доступных пещер в Подмосковье – Девятовские каменоломни, или «Силикаты», которые находятся на Курском направлении МЖД, рядом со станцией Силикатная, в поселке Девятское. Здесь, как и в Сьянах, когда-то добывали известняк для белокаменного строительства. В период Великой Отечественной войны в каменоломне оборудовали бомбоубежище. Закрыли систему в 90-е годы, но уже в конце 20 века группа энтузиастов вновь ее открыла.

Рассказывают, что в подземных тоннелях можно встретить летучих мышей, найти артефакты прошлых веков, а также преодолеть страх клаустрофобии, так как ходы очень узкие. Эта пещера понравится любителям мистических историй и фильмов ужасов, так как о ней ходит множество легенд, самая известная – о призраке солдата. Во время ВОВ солдат ценой собственной жизни спас из полуразрушенного входа бомбоубежища жителей поселка. Однако под каменной плитой, которая упала на солдата, ничего не обнаружили. Родственники очень долго искали его в пещере, но тело так и не было найдено. На экскурсии посетителям рассказывают, что геологи не раз встречали призрак солдата, от чего пробираться через узкие ходы становится еще сложнее.

Где находится, как добраться:

Любителям экстрима понравится поход в Девятовские каменоломни «Силикаты». Они находятся в Московской области, на берегу Десны, на запад от платформы Силикатная (за одну остановку до г. Подольск) по Курскому направлению.

За свое месторасположение они и получили название «Силикаты». А второе имя – Девятовские – каменоломни получили от наименования поселка Девятского, в котором они и находятся.

ПОДСИСТЕМЫ ПЕЩЕРЫ СИЛИКАТЫ

Отдельные подсистемы

Верховья р. Пахры

Разработка белого камня штольнями начиналась от д. Подосинки. В конце ХIХ в известняк добывали у д. Тереховой и д. Городок. Рядом с каменоломнями находились известково-обжигательные печи. Также подземным способом известняк брали у деревень Дерибрюхово, Раево и ныне несуществующих деревень Пищеры и Манькина гора. Уже в середине XIX в. о них писали как о давно заброшенных.

В настоящее время вход в подземную полость у д. Раево открыт. Полость представляет собой обширный зал без боковых ответвлений, сильно замытый песком.

Ниже по реке, разработка штольнями велась во всех местах выхода известняков в крутых, высоких береговых склонах. От устья р. Десны до д. Добрятино, подземные выработки тянулись непрерывно.

При с. Лемешеве в 70-х — 80-х г.г. ХIX в. находились крупные подземные выработки, принадлежащие купцам Базыкину и Худякову.

С 1934 г. у многих деревень по р. Пахре добыча известняка подземным способом возобновилась.

Долина р. Десны

Верхняя граница разработок проходит ниже г. Троицкого, где находились небольшие ломки, тянущиеся до д. Богородская, принадлежавшей князьям Черкасским. В настоящее время выработка открыта, длина ходов составляет 360 м. Далее подземным способом брали камень у д.д. Лаптево, Мостовская и Алхимово. У двух последних находились небольшие выработки, очевидно, принадлежащие местным крестьянам.

Сейчас у д. Алхимово существует вход в полость, длина которой незначительна, а состояние свода не позволяет производить работы по дальнейшему вскрытию.

Ниже д. Девятово расположены крупные каменоломни, принадлежавшие купцам Бородачеву и Александрову. На сегодняшний день входы в них закрыты, но длина изученной части составляет 11700 м. От Девятово до д. Рыбино по берегу тянулась непрерывная цепь подземных выработок. Напротив д. Рыбино, в овраге, купцом Архиповым разрабатывался белый камень. В данное время подземная выработка вскрыта и имеет протяженность около 2-х км. Далее до д. Ерино левый берег опять представлял непрерывную цепь выработок.

При слиянии р. Десны с Пахрой около с. Дубровицы, принадлежавшего в конце XIX в графу Мамонтову, по течению р. Десны, тянулись обширные подземные выработки. Там же находились выработки, принадлежавшие крестьянину Андрееву.

Долина рек Мочи и Лубянки

Добыча камня производилась в устье р. Моча у одноименной деревни, а также у д. Кудино. Выше, у д. Акишево, находились крупные подземные выработки, принадлежавшие купцу Середину. Также крупные выработки были у с. Ознобишино.

В устье р. Лубянки между бывшим одноименным селом и д. Щапово находились обширные подземные выработки, на что сейчас указывают огромные отвалы известково-обжигательных печей. Длина ходов сохранившейся части каменоломни невелика — около 200 м, но скопление провальных воронок на большой территории говорит о наличии больших продолжений. Подземные разработки тянулись до с. Апександрово.

Пещера Берлюка

В крутом cклоне обрывистого берега р.Вори у д.Авдотьино чернеет небольшой лаз. Фонари выхватывают из тьмы изъеденный временем свод, вглубь уходит прямая галерея. Стены ее выложены кирпичом. В двух местах полукруглые арки обозначают боковые ответвления. Свод необычайно странен – не носит следов обработки. Будто бы в естественной пещере облицевали кирпичам стены, в конце хода, справа, несколько небольших гротов. Видны следы обвалов. В результате обследования установлено, что это естественная пещера образовалась в песчаниках и является единственной в своем роде в Московской области. В настоящее время пещера сильно разрушена. Пласт песчаника, в котором она находится, неоднороден по плотности. Протяженность пещеры 40 метров. Неподалеку находится сохранившийся до наших дней комплекс бывшего Берлюковского монастыря.

ГКС Москва 1967г. Источники: “Исторический очерк Николаевской Берлюковской пустыни”, составленный иеромонахом Нилом в 1875 году и опрос местных жителей:

В 40 верстах северо-восточное Москвы и в 18в от Загорска, на возвышенном и живописном левом берегу р.Вори, впадающей в Клязьму, находится Берлюковская пустынь.

Предание: старец Варлаам пришел сюда около 1606г., и с ним две Старицы -Евдокия и Ульяна, все они пришли из Успенского Пречистенского девичего монастыря после разорения оного поляками. Местность по берегам Вори была в то время дика и малонаселена. Кроме них пришли и другие сестры приверженицы Евдокии (игуменьи) и Ульяны (казначея). Варлаам соорудил деревянную часовню, поставил в нее принесенную старицами древнюю икону Святителя Николая. В первые годы воцарения Михаила был выстроен вместо часовни каменный храм. Место погребения старца неизвестно. Потом появился некто Берлюк, беглый мужик, и стал промышлять разбоем. Одно из его преступлений было раскрыто, и Берлюк был схвачен и отправлен в Москву. Какой-то мальчик-торговец, то ли блинник, то ли калачник сумел приобрести его расположение, и пообещав устроить побег, узнал о сокровищах зарытых в пещере. Молодой человек с братьями, прикинувшись сборщиками лечебник трав, пришли к пещере, ночью выкопали клад и исчезли. Бежать Берлюку не удалось. Второпях кладоискатели обронили множество мелких денег, на утро найденных поселянами.

Пустынь то хирела, то расцветала, но особенного оживления там не наступало. Кроме того, одно время монахи монастыря страдали ересью (в нач. XVIIIв.).

Старец Макарий, овдовев, был отпущен на волю из крепостных и в 1828 году поступил в Берлюковскую пустынь. В 1829 году был пострижен с именем Афанасий, а в 1841 году принял схиму и был назван своим прежним именем – Макарий. В часы, свободные от богослужений, копал пещеру в горе. Почва была железистая, твердая. Землю выносил на руках, не имея необходимого на то орудия. Внутри пещеры он вырыл колодец. Во время настоятельства о.Иосифа (1869-1865) пещерные ходы были расширены и наверху выстроена каменная церковь во имя Иоанна Предтечи, весьма сырая, давящая пещеры, и по сырости и отдаленности от монастыря остающаяся без службы. Старец схимонах Макарий скончался 1 апреля 1847 года.

Далее следует текст автора исторической справки из ГКС.

Кроме предание о Берлюке В.Пронюком получены сведения у старожилов о том, что около трансформаторной будки была еще одна пещера, которая уходила под монастырь и имела протяженность 40-50 метров, далее ходов по было. Били ли они завалены или не существовали совсем – неизвестно. Эта пещера была завалена лет 8-1О назад. (Возможно, что это и есть остатки бывшего хода из бани к Западной башне)

На месте котлована рядом со входом в пещеру находилось одноэтажное кирпичное культовое сооружение с окнами и дверями. В народе это место считалось “нечистым”. 10-12 лет назад сооружение стали разбирать на кирпичи. Когда была разобрана стена, произошел оползень, которой завалил все сооружение. По-видимому, это и была церковь Иоанна Предтечи (над пещерами).

С ведома и разрешения Московской археологической экспедиции были начаты раскопки в пещере и на месте бывшей церкви Иоанна Предтечи. В результате проведенной работы удалось выяснить:

Берлюковский монастырь находился в 10 км северное станции Монино Ярославского направления, В 1.5 км южнее села Громково, на сев. околице дер. Авдотьино. В зданиях монастыря расположен санаторий.

Существовала каменная баня близ р.Вори, в которую был устроен ход из монастыря под западной башней, построенной ок. 1828 года (это из описания Иеромонаха Нила)-прим мое.

Западнее IV башни находится отстойник, от которого коллектор сточных вод уходит к р.Воре.

В настоящее время над пещерой находится кладбище. Одна из могил провалилась в пещеру в конце “Могильного хода”. Рядом со входом в пещеру – котлован прямоугольной формы. Здесь находилась церковь Иоанна Предтечи.

Ход Б и грот Надежда соединялись с церковью. По всей вероятности, Грот Надежда был соединен с алтарной частью.

Обнаруженные в контрольных шурфах остатки керамических глазурованных изнутри труб, по-видимому, служили для дренажа, уровень грунтовых вод в ходу довольно высок.

каменоломня «Камкинская» («Кисели»)

– Домодедовский район, деревня Камкино.

Еще одна система искусственных пещер-каменоломен, на этот раз – из группы Новленских пещер. Здесь тоже добывался известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Соседствует с системой Сьяны (левый берег Пахры). Общая длина ходов около 10-12 километров.

Раньше, когда здесь еще велись работы по добыче камня, тоннели были широкими: по ним спокойно могла перемещаться лошадь с повозкой. Однако, со временем, проходы осели и превратились в узкие штольни, пройти по которым разогнувшись в полный рост можно не везде. А в некоторых местах можно перемещаться только ползком. Тоннели расположены по принципу веера. Внутри пустот температура постоянная в любое время года и составляет от 4-х до 6-ти градусов тепла.

В разное время существовало около 8 входов в систему. В XX веке существовало 3 входа: Штопор, Зашкольный и Главный. В настоящее время открыты последние 2 входа.

Находится «Камкинская» на территории Домодедовского района в 6 км на восток от ж/д станции «Ленинская» Павелецкого направления, под деревней Камкино, на правом берегу реки Пахра.

Рыбинская каменоломня

Открыта летом 1984 года, мало посещаемая и постоянно открываемая из-за Десны. Часть системы из-за нее же замыта и обводнена. Протяженность Рыбинской 2 км.

Проезд как до Силикатов. Рыбинская расположена в 500 метров от Силикатов вниз по течению Десны, близ деревни Рыбино.

Наиболее долгоживущей группой, занимающейся вскрышными работами в Подмосковье, является группа “Летучая Мышь”

. Этапов ее большого пути можно выделить два – “деснинский” и “дугинский”.

Работа по вскрытию подземных каменоломен началась осенью 1982 года закладкой двухметрового шурфа ЛМ-1 на левом берегу р. Десна в районе д. Рыбино. Этой же осенью шурф ЛМ-2 (3 метра) вскрыл небольшой пятиметровый фрагмент каменоломни Салями, а третий шурф (7 метров) вскрыл саму пещеру Салями (менее 100 м длиной).

Летом 1984 года шурфом ЛМ-4 на глубине 7 м вскрыта пещера Рыбинская-1; впоследствии с ней была соединена пещера Салями (суммарная длина полости 2000 м). После периода раскопок в Рыбинской-1, комической истории с полутораметровым шурфом ЛМ-5 (который осенью 1984 полностью заполнился льдом и наледь выперла из него бугром), и двух безуспешных шурфов, копаных В. Булатовым и И. Лихачевым, – летом 1985 года шурфом ЛМ-8 глубиной 1,5 метра рядом с Рыбинской-1 была вскрыта небольшая пещера Лисья-1 (длина 40 м).

В ноябре 1985 года был заложен шурф ЛМ-9, которым на глубине 11,2 метра вскрыта пещера Рыбинская-2 (Собачья) длиной 44 м. Затем через шурф ЛМ-10 вновь была вскрыта каменоломня Лисья-1. Зимой 1986-1987 году группа производила раскопки в районе кладбища выше по течению от предыдущей зоны раскопок: три шурфа (7, 3 и 2 метра глубиной) дали неоднозначные результаты, в оценке которых мнения разошлись; впрочем, полостей так и не открыли. Напоследок, в марте 1987 года, был пройден шурф ЛМ-14 глубиной 5,5 метра на нижней границе кладбищенского блока.

каменоломня Рыбинская-2 (Собачья) вскрыта группой “Летучая Мышь” на глубине 11,2 метра за месяц непрерывной проходки.

Дугинские каменоломни

– Московская область, деревня Колычево.

Одна из самых неисследованных каменоломен. Разработка Дугинских началась, по разным источникам, около 12 века. Обширную сеть штолен использовали для добычи известняка. Протяженность каменоломен составляет, по приблизительным оценкам, около 5500 метров.

По сути, это одна из немногих систем, не утративших своей заповедности. Этим она и интересна. При тщательном осмотре, в ней можно найти множество отголосков старины, времен разработки камня, а также «следы» советского брата. Иногда встречаются настенные рисунки рабочих, которым не менее нескольких сотен лет, или различные советские артефакты.

Но не только предметы отображают дух заповедности, но и гроты. Некоторые из них похожи на комнатки, где могли в свое время оставаться на ночлег люди. Проходы в гроты выложены в виде арки, а внутри небольшой выступ, напоминающий место для ночевки.

Судя по записям в журнале — за последние несколько лет в системе побывало всего около десятка человек.

Как добраться: в шести километрах в стороне от Горок Ленинских ехать необходимо по основной дороге в сторону Яма. После мостика поворачиваете налево к деревне Новлянское. В конце этого населенного пункта нужно перебраться через речку Пахру, там имеется плотина. От плотины следует идти вниз по течению, около трех километров.

Исследования пещеры:

В сезонах 1997-1998 и 1998-1999 годов группой “Летучая Мышь” были продолжены исследования в районе Дугинского оврага (берег р. Пахры в Ленинском районе Московской области).

В октябре-ноябре 1997 года производились раскопки провальной воронки над мощным точильным рвом в лесу. Воронка диаметром более 6 метров и глубиной более 2 метров, судя по размерам растущих в ней деревьев, имела возраст не менее 70 лет. На дне лежал слой мусора толщиной более метра, причем довольно специфического – сверху слой асфальта мощностью до четверти метра, а ниже мусор располагался послойно – слой битой посуды, слой костей, слой обуви… Особенно поразил обильный слой пузырьков из-под зеленой туши.

Пройдя три метра шурфа “Юбилейный” по песчано-глинистому грунту, мы вскрыли известняковую стену провала; дальнейшая проходка (с извлечением отпавших глыб) шла вдоль нее. Полость старинной подземной каменоломни была вскрыта на шестой рабочий день – 30.11.1997, на глубине 6,3 метра. Пещера получила название Юбилейная в честь 20-летнего юбилея группы “Летучая Мышь”.

Юбилейная представляет собой довольно крупную каменоломню с суммой ходов около 2000 метров. Извилистая центральная штольня, длиной более 300 метров, в целом ориентирована меридионально; от нее ответвляются несколько недлинных тупиковых ходов; первый справа проход сбивается с небольшой системой, разработанной из соседнего точильного рва. Влево от централки развивается обширная веерообразная система ходов, выходящих забоями почти к самому Дугинскому оврагу. Здесь отмечено интересное место у древнего, еще времен разработки каменоломни, глиняного конуса, – по-видимому, сбойка с небольшим фрагментом системы, разрабатывавшейся со стороны оврага и впоследствии срытой карьером. Средняя высота пещеры – 1,5 метра, ширина проходов – 1,5-2,0 метра. Пол монолитный, покрыт лишь слоем уплотненной известковой крошки мощностью до 20 см, перекрытой кое-где естественными наносами песка и, реже, глины. Стены образованы в основном кладкой бута. Небольшие крепи применялись систематически, хотя и не многочисленны. Забои ориентированы довольно хаотично, вплоть до обратных. Морфологический тип полости – разветвленная пещера.

Стены и потолок покрыты тонким слоем глины, придающей Юбилейной довольно мрачный вид. Но, по-видимому, пещера не затоплялась, так как сохранность следов камнедобытчиков очень хорошая, что вряд ли бы могло быть при заполнении полости водой. Никаких водопроявлений в пещере Юбилейная нет, даже капежей.

Сохранность выработки хорошая, крупных обвалов немного, и они не слишком велики. С ними часто связаны на поверхности глубокие воронки с крутыми стенками.

Особенностью пещеры является многочисленность песчаных конусов, положение которых совпадает с блюдцеобразными углублениями на поверхности. Это связано с небольшой мощностью (2-2,5 метра, что хорошо видно в прокарстовках) кровли известняка над потолком полости, прорезанной многочисленными карстовыми каналами и трещинами, по которым и поступает сыпучий материал. Первыми работами внутри полости параллельно с рекогносцировкой были раскопки конусов, за которыми была первоначально скрыта значительная часть каменоломни. Затем были предпринята разведочная разборка забутовки, но, в отличие от раскопки конусов, при этом не были вскрыты крупные продолжения.

Археологические находки в пещере Юбилейная небогаты. Обильно представлены угли лучин и подставки для лучин. Был найден почти целый горшок, частично глазурированный, и фрагменты другого горшка, а также непонятное каменное корытце, высеченное из известнякового блока. Хорошо сохранились следы полозьев волокуш на полу. Также были найдены кожаная обувная подметка и оригинальная находка – шмат грязи с подошвы камнеразработчика. На стенах имеются пометки рабочих, систему знаков которых нам так и не удалось понять. В одном из ходов на стене имеются даты 1840-50 годов. Создается впечатление, что рабочие были неграмотны, а даты писали их дети. Следует отметить, что каменоломня Юбилейная отмечена на военной карте 1852 года, что согласуется с надписанными датами.

Никаких следов пребывания в полости людей после разработчиков нами не найдено.

В октябре-ноябре 1998 года раскопки велись на разделе двух рукавов Дугинского оврага, где имеются хорошо сохранившиеся точильные рвы. Для раскопа была выбрана большая, но неглубокая воронка над точильным рвом. В связи со сложной конфигурацией рельефа нам не удавалось достаточно точно определить предполагаемое положение полости, даже с применением биолокации, поэтому шурф был заложен большим сечением, ~2х1,5 м, трапециевидный в сечении, и книзу не сужался, а наоборот, расширялся. Зрелище он представлял собой жутковатое, навевая мысли о чертях и прочей нечисти. Шурф получил название “Колючка”, в связи с обилием старой колючей проволоки в окружающем лесу. (По-видимому, разработка карьеров в низовьях Дугинского оврага велась силами заключенных.)

Шурф “Колючка” был целиком пройден в глине, известняк до самого дна почти не встречался. Проходка давалась большими трудами, чему было причиной огромный объем вынутого грунта и морозная погода, не способствующая копанию.

Глубина шурфа в итоге составила 7 метров.

Полость каменоломни была вскрыта 20.12.1998. Она оказалась почти до потолка замыта песком и глиной. Песок поступал из конуса левее входа, глина (оказавшаяся, кстати, высокого гончарного качества) – правее. Была предпринята попытка раскопать наносы. Прямо от входа удалось достичь забоя в 10 метрах, ход вправо привел к соседнему точильному рву, где окончился завалом (рис. 2). Длина полости – 16 метров.

По-видимому, здесь имела место разработка неглубокими сообщающимися карманами. В связи с видимой бесперспективностью и большим объемом раскопок, требуемым для расчистки полости, работы с этим шурфом были прекращены. Прижилось название пещеры Колючка (Дугинская-3).

В январе 1999 года была повторно вскрыта пещера Юбилейная. В течении января-февраля в ней производились попытки найти соединение с каменоломнями, расположенными правее входа. В результате раскопок длина пещеры была увеличена на сто метров: были вскрыты новое ответвление на централке и почти полностью забутованный колонный зал в Правой системе, но искомая сбойка не была найдена.

Пещера Юбилейная – 2

Осенью 1999 года группой “Летучая Мышь” были продолжены исследования в районе Дугинского оврага (берег р. Пахры в Ленинском районе Московской области).

Внимательно изучив местность, мы пришли к выводу, что следующий после входа в пещеру Юбилейная (по течению Пахры) ров не точильный, а провальный, то есть представляет собой след обрушившейся штольни. Этот ров оказался не прямолинейным, а зигзагообразным, что указывало на наличие развилок. На одном из углов был заложен шурф. Прогнозировалось вскрыть необрушившийся боковой штрек длиной 15-20 метров, из которого можно будет заложить раскопы в сторону других полостей каменоломни.

В течение октября – ноября производились раскопки шурфа, названного “Юбилейный-2” (ЛМ-23). Грунт поднимали поначалу преимущественно песчанистый, а с глубины 2,5 метра пошел глыбовый навал. По ряду признаков (копоть, обработанные камни) его можно было определить как упавший свод выработки. В конце ноября глубина шурфа достигла 5 метров. Вскрытие пещеры произошло около 12.00 5 декабря 1999 года, при довольно забавных обстоятельствах. При очередной зачистке дна шурфа был вскрыт монолитный известняк (пол выработки). Начали разбирать стену – и сразу открыли полость. Пожалуй, впервые вскрытый нами вход позволял войти, а не только вползти.

Найденный штрек имеет небольшие ответвления и заметно переработан обрушением, хотя единственный крупный навал находится в его конце. Разобрав завал, мы проникли в следующий участок полости, представляющий собой систему забоев, от которой вдоль реки отходил еще один штрек, окончившийся очередным завалом.

При дальнейших работах мы и второй завал форсировали, проникнув в небольшую штоленку с засыпанным входом, откуда была расчищена забутованная сбойка с системой разветвленных ходов, пройденной из следующего крупного точильного рва. Состояние потолков здесь крайне плохое, отчего район получил название Система Кошмаров, а ведущая в нее сбойка – Последний Путь. На этом дальнейшее продвижение вдоль реки вниз пришлось завершить, так как перспективных мест для дальнейших раскопок практически не оказалось, а те, что были, пугали своей обвалоопасностью. В связи с этим дальнейшие раскопки в этом направлении были приостановлены, а Последний Путь заложен, чтобы препятствовать проникновению за него местной детворы.

Параллельно велись работы по соединению Юбилейной-2 с Юбилейной-1. Несмотря на то, что расстояние между ними составляет, по нашим подсчетам, первые метры, повсюду при разборке бута был встречен монолит, вдоль которого было пройдено около 15 метров. К сожалению, эта трудоемкая работа не вызывала энтузиазма в группе, поэтому не была доведена до конца; искомое соединение не было вскрыто, и само его существование ныне представляется весьма сомнительным.

Общая длина вскрытых выработок составило около 400 метров (см. Рис. 1).

В целом пещера Юбилейная-2 выглядит старше, чем Юбилейная-1, и сохранилась хуже. Никаких археологических находок здесь не было сделано, за исключением нечеткого знака на стене, и некрупных костей невыясненного происхождения на забутовке в Системе Кошмаров. Возможно, все годное к использованию в свое время было перенесено камнеразработчиками в Юбилейную-1. Нет никаких следов пребывания в полости людей, посещавших ее после разработчиков.

Несмотря на видимую ненадежность кровли, в Юбилейной-2 нет ни песчаных конусов, ни капежей.

Вход в Юбилейную-2 просуществовал довольно долго – до осени 2001 года, когда незакрепленный шурф наконец обрушился.

После непродолжительной прогулки от какого-то шоссе мы оказались в лесу у некой дырки. И дырка эта вела не в сторону, а вертикально вниз. И даже не дырка, а колодец метров эдак в семь, поскольку стены его были из бревен. Там внизу нас ждало Большое Потрясение Три. Самое большое и поглощающее. Благодаря Долотову мы попали в Дугинские каменоломни.

По началу, когда все собрались у журнала, уже чувствовалось что-то необычное. Забутовка в каменоломнях вещь обычная, но встречающаяся не на каждом шагу, и поэтому причисляется к одной из достопримечательностей. Здесь же все было в забутовке. Как раз достопримечательностью здесь можно считать места с отсутствием забутовки.

Долотов: Для Подмосковья такой тип разработки как раз обычен, а вот дыры без бута, вроде Никит – редкое исключение.

Дело же все в том, что когда выбирался камень, чтобы штреки по ширине не доходили до опасной величины, ненужную породу использовали для “поддержания” потолка. Таким образом, выборка камня была более полной, чем другими методами и создается впечатление, что потолок просто лежит на забутовке. Технология трудоемкая, но, как видно, на живучесть каменоломен влияет положительно. Помимо внешнего вида штреков интересна топология этой пещеры – елочкой с замыканием концов (потому и Дугинская).

Долотов: Название на самом деле происходит от названия окружающей местности. А конфигурация – две смыкающиеся концами елочки.

Обычно, когда идешь по новой пещере или новой части известной, в голове самопроизвольно рисуется примерная схема (если, конечно, быть в состоянии запоминания). Только не надо особенно привлекать к этому разум, а то собьется внутренний компас. В Дугинской, когда Долотов нас повел по лабиринтам штреков, компас у меня сбился сразу. Так что для меня это было новостью, что место, куда мы пришли, находится недалеко от входа, просто мы сделали немаленький крюк.

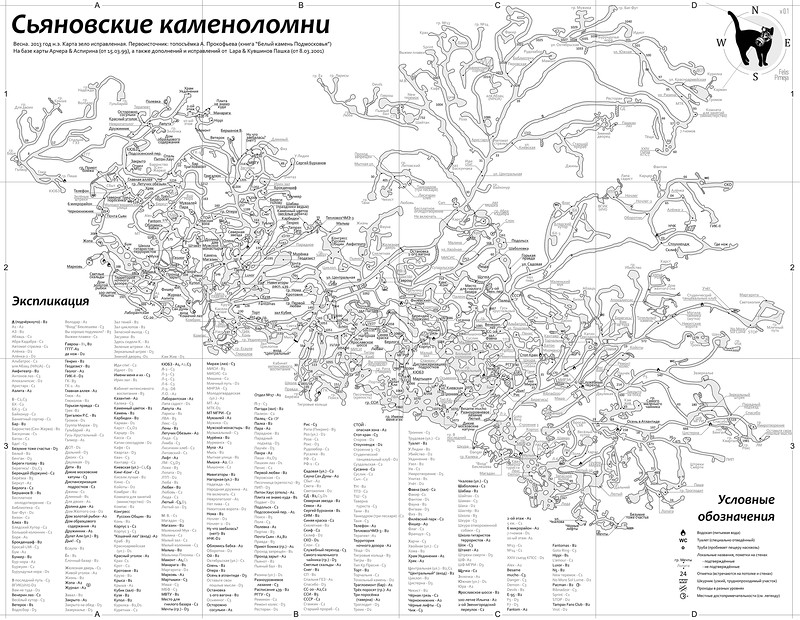

пещеры Сьяны в деревне Новленское Московская области.

Экскурсии в так называемые подмосковные пещеры – бывшие каменоломни, гроты или искусственные подземные тоннели – организуют различные туристические клубы и отдельные энтузиасты.

Нужно помнить, что посещение таких мест довольно опасно, поэтому нужно иметь с собой средства защиты, фонарь и карту.

Одни из самых известных пещер московского региона – Сьяны.

Это самая крупная система подземелий в Московской области и одна из крупнейших в России. Ее протяженность составляет 18 850 метров.

Где находится, как добраться:

Находятся пещеры в районе станции Ленинская Павелецкого направления МЖД в Домодедовском районе.

От Москвы ехать недалеко, от МКАД километров 20 на машине. Также, если вы планируете немного приобщиться к особой Сьяновской атмосфере и не сможете сесть за руль, можно доехать на автобусе 439 или электричке до пл. Ленинская.

Машину можно запарковать перед шлагбаумом на въезде на плотину через Пахру, и дальше метров 700 пешком (синее), либо объехав с севера и через деревню Старосъяново практически ко входу в пещеры. Там стояли машины, но как точно проехать, не знаю.

Несколько веков назад именно здесь добывали известняк для строительства Москвы. Когда точно возникла эта система, неизвестно, предположительно в XVII веке, а наиболее активная разработка велась во второй половине XIX века. В начале прошлого века выработки еще велись, но полностью прекратились к 1917 году. В 60-е годы Сьяны стали популярны среди спелестологов (специалистов, изучающих заброшенные подземные сооружения), а в 70-е годы власти засыпали все входы в систему.

Любители экстремальных развлечений вновь раскопали вход в пещеры в 1988 году. Отреставрировали пещеру только в 2007 году – укрепили ход шпалами и стальными листами. На различных форумах отмечают, что до сих пор ведутся раскопки новых ходов и лазов, засыпанных еще во время разработки.

Бывалые экстремалы советуют посещать пещеру в выходные дни. В уикенд здесь можно встретить геологов, которые обучать навыками ориентирования под землей, а если заблудитесь, помогут выйти.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР

Возникновение системы датируется не позднее XVII века, а наиболее активная разработка велась во второй половине XIX века. В начале XX века выработки велись лишь отдельными крестьянами и полностью прекратились к 1917 году. В 1960-е годы стали популярным местом в среде спелестологов, но в 1974 году властями были засыпаны все входы в систему. После 14 лет консервации, 3 июня 1988 года один из входов был вновь вскрыт энтузиастами. В 2007 году вход был капитально отремонтирован силами обитателей Сьян — вертикальная часть выложена бетонными кольцами, приварена стальная лестница. Позже была отреставрирована и горизонтальная часть — ход укреплён шпалами, обшитыми вагонкой и стальными листами.

По мнению историка архитектуры С. В. Заграевского, Сьяновская система, равно как и другие известные крупные старинные системы, теоретически может включать в себя разработки времен Древней Руси.

Добыча белого камня

Подземным способом известняк разрабатывался в Подмосковье начиная с первой половины XIII века. Самыми давними и известными российскими каменоломнями являются Мячковские карьеры, которые были наделены с XV века статусом «государева каменного дела». Со временем, по примеру Мячкова, известняк стали добывать во многих других подмосковных местах, в том числе и в Сьянах.

Работы в штольнях вели преимущественно зимой, когда опасность завалов была минимальной, и когда местные крестьяне были свободны от полевых работ. Начинались подземные разработки с рытья ям до слоя известняка. Затем по слою пробивали, одновременно ведя добычу камня, горизонтальные выработки, называемые штольнями. Ширина их в забое составляла 7-8 м, а высота достигала 2 м. Добытые блоки вытаскивались на поверхность, а отходы плотно укладывали по бокам выработки. В центре штольни оставлялся проход шириной не менее 1,5 м, что позволяло транспортировать блоки довольно крупных размеров. Штольни не крепили, что удешевляло разработку и давало возможность делать сложноветвящиеся выработки.

Характеристики

Размеры и расположение

Единственный открытый вход в Сьяновские каменоломни, под названием «Кошачий лаз», находится между деревней Старосъяново и рекой Пахрой, на её левом берегу, на территории городского округа Домодедово, в 12 км на юго-восток от МКАД. Согласно картам, составленным спелестологами, система ходов ветвится в основном на восток, северо-восток и немного на север и северо-запад от входа «Кошачий лаз». Таким образом, система размещена на левом берегу реки Пахры. Практически на всех известных картах изображено ещё 2 входа: Вход Центральный и Вход Беклешова (оба — в направлении на юго-восток от входа Кошачий лаз). Но оба эти входа засыпаны и до сих пор не были вскрыты.

По данным топографической съёмки, проводившейся в 1989—1993 годах А. Парфеновым и последующим досьёмкам, проводившимся в 2000-х годах, общая протяжённость известных штреков составляет около 19 км, что делает Сьяны самой крупной системой Московской области и 5-й по протяжённости в России. Раскопки новых ходов и лазов, засыпанных ещё во время разработки, продолжаются, и после новых измерений протяжённость со временем корректируется в большую сторону.

Высота тоннелей Сьяновской системы колеблется в пределах от 0,4 до 3,5 метров, глубина заложения — 25-30 метров.

Микроклимат

Температура внутри пещер составляет 7-10 °C, относительная влажность — около 80 %. Данные показатели являются постоянными и не меняются в зависимости от погоды или времени года. Радиационный фон не превышает нормы.

Внутренняя жизнь

Сьяновские каменоломни являются наиболее популярной из всех подмосковных систем, и могут считаться полноценным туристическим объектом. Сотни любителей проводят там время на выходных. Некоторые энтузиасты проводят под землёй многие дни и даже недели. Больше всего Сьяны посещают зимой и летом; осенью и весной — меньше, из-за высокой влажности. В Сьянах выработалась своя, особая, внутренняя жизнь. Спелеологами и любителями были созданы подробные карты ходов и «достопримечательностей» Сьян.

Многим тоннелям, комнатам и разным объектам даны оригинальные названия. Как правило они соответствуют различным знакам, рисункам, предметам и надписям на стенах пещер, оставленных там, чтобы лучше ориентироваться. Кроме обозначений, энтузиасты принесли туда предметы, необходимые там для обустройства долгого пребывания человека внутри. Например, различные ёмкости для сбора воды установили в местах, где она постоянно просачивается внутрь и капает с потолка, их также называют «водокапы». В просторных гротах установили столы и стулья — для отдыха и приёма пищи, а также разровняли места под спальни. Иногда в Сьянах устраивают совместные мероприятия, дискотеки и рок-концерты, для чего внутрь заносят звуковую аппаратуру.

Васильевские (Тучковские, Полушкинские) каменоломни

Тучковские, видимо потому, что Тучково ближайший к ним крупный Подмосковный город , а Полушкинские потому, что Полушкино ближайшая железнодорожная платформа. Но исторически и юридически их следует называть Васильевские каменоломни: находятся каменоломни на землях, приписанных селу и «добро» на добычу камня дал в свое время владелец села Васильевское.

История

Указом Императора Александра I в 1816 году был утвержден первый проект Храма Христа Спасителя в ознаменование победы над Наполеоном. Автором проекта был архитектор Витберг. Планировалось возвести Храм на Воробьевых горах, и в 1817 году произошла его закладка.

Витберг был в приятельских отношениях с помещиком А.Яковлевым, владевшим в то время селом Васильевское. Узнав, что в окрестностях села есть выходы практически на поверхность высококачественных мраморовидных известняков, Витберг попросил Яковлева разрешить их разработку для строительства Храма. Согласие было получено.

Планировалось добытый камень сплавлять на баржах к месту строительства Храма по Москве реке.

Потом начались неприятности.

С самого начала отношение к проекту было не однозначное. Дело в том, что в то время в высших слоях российского общества вошли в моду идеи масонства и масонская символика в проекте была очень широко использована. Кроме того, проект отражал увлечение автора немецким философским мистицизмом. То есть, сама идея силы русского духа, во славу которого и возводился храм, выхолащивалась.

История говорит о том, что при отправке первой партии добытых известняковых плит, баржи, на которые они были погружены, затонули, едва отчалив от каменоломен.

Существует мнение, что без диверсии здесь не обошлось. А одна из местных легенд повествует о том, это стало Божьей карой за попрание православной идеи, о чем свидетельствует место кораблекрушения: непосредственно напротив сельской Воскресенской церкви. И два островка на Москве реке в черте села и есть остатки затонувших барж.

После этих событий добыча камня прекратилась.

В 1826 году прекратилось и строительство Храма: комиссия по строительству обнаружила ряд злоупотреблений, растрат, за что руководитель работ А.Витберг был осужден и сослан в Вятку.

Вот такой исторический пассаж связан с этим местом.

Сейчас карьеры каменоломен активно используют туристы-горники и скалолазы для тренировок.

Надо сказать, что каменоломни постепенно затягиваются грунтом и выглядят уже не так величественно, как лет двадцать назад, когда я здесь был первый раз.

В этом году я решил наведаться сюда весной, когда буйная растительность еще не скрывает дикий камень и несвойственные для Подмосковья скалы предстают во всей своеобразной красоте. И не прогадал: обнаружил два новых (неизвестных мне ранее) карьера, остатки инженерных сооружений.

Известняковые каменоломни вдоль северного берега Москвы-реки между Сонино и Васильевским, знаменитым своей усадьбой с замком.

Каменоломни открытого типа. Протягиваются вдоль русла Москвы-реки.

Тренируются альпинисты.

В начале века здесь добывали известняк для Белокаменной. Сейчас каменоломни представляют из себя ряд цирков с отвесными склонами небольшой крутизны. Их сложность различна: от 2-3 категории трудности до самой сложной 6. Это, правда, очень короткая трасса (около 7 метров), но самая сложная в Подмосковье. В ряде карьеров весной и в конце зимы возникают небольшие ледовые стенки. Самая большая – около 3 метров высотой и метров 7-10 шириной. Есть еще несколько, но они короче и меньшей крутизны (45°-70°).

Здесь много мест под палатки, но очень мало дров. Лучше пользоваться примусами. Добираться можно от станций Полушкино и далее до моста рядом с деревней Васильевское. Или от Тучково. От которого можно проехать на автобусе (на Колюбакино) до остановки “Поречье”.

каменоломне «Никиты» («Мартьяновская») в селе Никитское

Точной даты образования этой каменоломни никто не знает, но многие геологи и историки считают, что до 1870 года никаких каменоломен близ села Никитское не существовало. К концу 19 века была образована часть подземной системы, именуемая «Ближней системой». А в начале 20 века под руководством Мартьянова и лучших немецких горных инженеров рабочие выбили в холме три четверти Никитской Системы.

Никитские каменоломни (Никиты) — большая система пещер общей протяженностью более 250 км. В единую систему Никитских пещер входят: собственно, Никиты (включая 100-метровый колодец им. Шагала, зал железных сталагнатов и 50-километровый лабиринт «Сетка»), системы ЕБазар (более 150 Км), Мокрые Галереи (80 Км), небольшие пещеры Ежевичка, Ежовая, Куриная и Дохломышиная, и еще несколько менее значительных частей.

В настоящее время пещера оборудована для проведения организованных экскурсий. Часть пещер является аномальной зоной и закрыта для посещения туристами.

Внимание! Никиты категорически не рекомендуются для посещения новичками, так как в общем доступе до сих пор нет карт подземелья, система пещер очень большая, некоторые места обвалоопасны. Каменные коридоры гораздо уже, чем, например, в Сьянах.

Как добраться: от Павелецкого вокзала до Домодедово, затем на автобусе до Никитского. От автобусной остановки на север до моста, перейдите его и следуйте вверх по течению реки до родников, затем поднимитесь до центрального входа в каменоломню.

пещера Орешная

Орехи, Орешная, или Орехи Ясные – система напротив Курьей, на противоположном склоне оврага. Вход через 4-метровый шурф. Длина больше километра. Очень милая, но уже загаженная система веерного типа. Есть стоянки, водокап и даже свое подобие сьяновского «Аристарха». Довольно интересен и обилен погребенный карст. Карстовые щели и колодцы, заполненные глиной юрского или мелового времени (в глине встречаются брахиоподы).

Рядом со входом полузасыпанный шурф. Это вход в Гнилые Орехи. Системка в несколько десятков метров.

Проезд как до Курьих пещер.

Вход расположен напротив Курьи в метрах сто на северо-запад, на противоположной стороне оврага.

Гурьевские, или Бякские каменоломни – Московская область, поселок Метростроевский.

Гурьевские каменоломни — это три огромные системы пещер, не изученные до сих пор до конца. Находятся каменоломни на берегах реки Осётр. Добыча известняка на правом берегу реки производилась приблизительно в XV-XVI веках каторжниками. Известняк был плохого качества, и поэтому через сто лет разработку прекратили. C XVI века разработки перекинулись на левый берег, немного выше по течению реки.

Вот там-то камень был уже значительно лучше. Есть мнение, что там работали даже дети. Работы проводились вплоть до конца 19 — начала 20 века. Образовавшуюся пещеру завалили в 1946 году. Откопал вход в каменоломню турист-спелеолог «Крот» в 1972 году. Имя пещере дали производное от деревни Бяково, под которой находится вход – Бяковские каменоломни, ну или просто Бяки.

Суммарная протяженность всех ходов пещеры, по мнению спелеологов, приближается к 100 км. Карта подземелья составляется с 1994 года и на данный момент все еще не закончена. В системе огромное количество гротов, ходов, лазов и тупиков, есть даже подземные озера глубиной до 2 метров.

Добираться до Бяковских каменоломен можно на электричке: нужно доехать до поселка Метростроевский или платформы 168-й км ветки Ожерелье – Узловая. Пройти примерно 1 км от поселка, как ориентир — прямо напротив входа на берегу реки стоит трансформаторная подстанция, к которой примыкает ЛЭП.

Каменоломня Партизанская

Каменоломня расположена в Московской области, на правом берегу реки Москвы в районе посёлка Тучково (возле бывшей деревни Картино). Система имеет протяжённость по разным данным от 900м до 2-х и более км.

Ходы довольно широкие и высокие, вследствие чего высока обвалоопасность.

В каменоломни было несколько входов, ни один из них не был окультурен.

Из-за этого все они заплыли. Пару лет назад один из входов был вскрыт, но не укреплён.

Поэтому раз в год минимум он заплывает. Но энтузиастов это не останавливает.

Мозжинский овраг

Фед. округ: Центральный

Московская область, Одинцовский район

Категория: Памятник природы

Геологический профиль: Геоморфологический

Общая площадь: 39,39 га

Год создания: 2009

Статус: Региональное значение

Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. № 106/5

Перечень основных объектов охраны: уникальная эрозионная форма рельефа

Краткое описание геологического памятника природы Мозжинский овраг:

Мозжинский овраг расположен на абсолютных высотах от 133 м до 184 м. На высоте 10-12 м над поверхностью поймы на наиболее крутых участках склона встречаются осыпные стенки высотой до 1,5 м, нависающие над ними обрывы, обвально-осыпные тела, лежащие ниже по склону. Мозжинский овраг извилистый, имеет несколько коротких отрогов. В северной части памятника природы врез оврага составляет 4-6 м, вблизи устья – превышает 30 м, крутизна бортов местами достигает 45°. В приустьевой части имеются обвально-осыпные и оползневые тела. Овраг формирует конус выноса, наложенный на пойму. В овраге есть карстовые провалы продольной формы с боковыми отнорами, в южной части оврага есть небольшие гроты.

По днищу Мозжинского оврага протекает ручей Мозжинка, имеющий характер постоянного водотока только в приустьевой части оврага. У подножья террасного склона в Мозжинском овраге имеются места выхода грунтовых вод.

Дочетвертичные отложения Мозжинского оврага представлены юрскими глинами, подстилаемыми известняками карбона. Выходы глин на поверхность имеются в приустьевой части Мозжинского оврага.

Четвертичные отложения представлены водноледниковыми и древнеаллювиальными песками, супесями, суглинками. К современным отложениям относятся аллювий пойм, пролювий конуса выноса, коллювий обвально-осыпных тел.

Географическое положение:

г. Звенигород, к западу от поселка Мозжинка

Широта: 55.733 Долгота: 36.867 (градусы)

Пионерская (новленская) каменоломня

1) Каменоломня “Пионерская”. По общедоступной инфе – находится на изгибе реки, почти напротив Киселей. Но также, есть информация, что она находится у школы. Местный житель указал мне место, где была школа, сельский клуб, и 2 входа в каменоломню, во вскрытии одного из которых он участвовал в детстве (порядка 50 лет назад).

Получаем 2 варианта:

1.1) Мне указали на вход в другую полость (если карта в ежегоднике РОСИ правильно привязана к кртам систем, то мы имеем вход в Новленскую систему

2) Ниже по реке, где, как многие укзывают, берег выполаживается, в 2 местах есть следы прососов (или у меня галлюцинации, или это очень хитрая эррозия почв). Могу сфоткать эти места, благо буду рядом завтра, но нет ли у кого идей по этому поводу? Шурфов я там не заметил, да и место дествительно, довольно невысоко над водой.

3) На поле(да и в лесу) есть несколько заложенных кем-то шурфов и следы прочей спелеодеятельности (почему-то кажется, что это деятельность ЛМ, хотя могу ошибаться). Подскажите, у кого можно узнать про результтивность/смысл раскопок в этой местности?

Бывший Центральный вход уверенно привязывается к своей откатной воронке. Если я правильно понял, это воронка справа от дороги, идущей вниз по склону из деревни. Как-то, прогуливаясь по берегу Пахры, забрел в деревню Новленская. Около одного из домов работал дед, пытаясь вкопать в землю старый газовый балон, вспоминая матом белокаменную щебенку. Я подошел к нему, и спросил, что знает ли он что-нибудь про каменоломни. Поведал мне он историю о том, что в детстве они лазили по каменоломням. Входы располагались прямо на участках, некоторые из них мне показал. В настоящее время места представляют собой отчетливые точильные рвы. Но всклыть их сейчас уже не получиться, не позволят хозяевы.

Один из входов располагается прямо на обочине дороги, сейчас там помойка. Я попросил его описать эти пещеры, представляли они собой длинные ходы, имеющие одно-два ответвления. Подобных входов в пещеры было неколько, причем они не соединялись. После войны все входы взорвали и засыпали.

В 1964 году Прокофьевым И.Ю. была выделена группа Новлинских пещер-каменоломен. В нее вошли известные к тому времени Сьяновская, Пионерская (Новленская), Дугнинские и Киселихинская каменоломни. Вопрос о карстовом происхождении полостей и жилищах в них троглодитов уже, естественно, не затрагивался. Была нарисована схема каменоломни Пионерская и составлено ее краткое описание. Суммарная длина ходов оценивалась в 200 м. О происхождении названия “Пионерская” выяснить ничего не удалось, хотя ее уже тогда так называли местные жители.

В 1967 году вышел в свет Географический словарь Московской области “Все Подмосковье”. Данные по “Пионерской пещере” для него были предоставлены Прокофьевым: “…Подземная полость имеет в плане вид двух лучей с небольшими разветвлениями на концах”. В 1978 году Группой Краеведов – Спелеологов (рук. Прокофьев И.Ю.) предпринималась попытка провести топосьемку полости. Составив план северо-западного участка (150 метров), группа приостановила работы.

Как добраться (как доехать, схема проезда, координаты), где находится:

Каменоломня “Пионерская” расположена рядом с каменоломней “Сьяны”

Вход в каменоломню находился на дне крупной котловины, у здания бывшей школы и представлял собой узкий вертикальный лаз. Привходовой колодец постоянно использовался местными жителями в качестве помойки и неоднократно закрывался оползнями. Последний раз был расчищен спелеотуристами в 1978 году, а в 1980 закрылся окончательно.

Участок «Карстовый»

Фед. округ: Центральный

Московская область, Пущино город

Категория: Памятник природы

Геологический профиль: Геоморфологический

Общая площадь: 9 га

Год создания: 1986

Статус: Региональное значение

Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. N 106/5

Перечень основных объектов охраны: разнообразие форм рельефа

Краткое описание геологического памятника природы Участок «Карстовый»:

Участок «Карстовый» представляет собой живописную территорию с выходами известняка и карстовыми провалами, многочисленными родниками. Часть карстовых провалов образуют поноры и пещеры небольшого размера в склонах известняка и песчаника.

Географическое положение:

северо-западная оконечность водораздельной поверхности (так называемого пущинского холма), выходя северной границей на берег Оки, с востока примыкает к Пущинской усадьбе

Широта: 54.841 Долгота: 37.62 (градусы)

Ватутинские пещеры (Ватутинки)

Недалеко от Троицка есть небольшая системка. Был там пару раз. В правой (от входа) части системы и за обвальным конусом некоторое время назад налицо были попытки покопать.

Системка находится между Троицком и Ватутинками под селом Богородское…махонькая до безобразия…но аборигены говаривали что перспектив в ней много…когда-то мол большой была… сейчас же там все завалило и обойти ее можно менее чем за пол часа, там есть ход под церковь но он завалин наглухо капать пробовали ну пока без результата.если пройти по берегу там есть полости.

насколько знаю там было 2 норки…одну засыпали чем-то чтоб дети не лазили а вторая осталась

Вторая, я так понял именно Ватутинки. Вход сразу слева от моста. Прям около воды. Именно её я и имел ввиду. Дальше вдоль реки видны следы разработок, но конкретной полости не видно.

именно слева от моста было 2 норки…осталась одна…

Пару недель назад с товарищем копали в этой каменоломне, обошли очень большой глиняный конус с 2-х сторон (сначала через верх, а потом по одной из сторон), я пробрался до места возможного заложения взрывчатки при уничтожении каменоломен. Нашёл пластиковые вёдра, и проржавевшее насквозь металлическое. Кажется, там кто-то ещё когда-то копал. Посидели в очень интересном гроте с “навесным потолком” от слова “нависать”. Там держащаяся на воздухе глыба весом в несколько десятков тонн висит над всем гротом на честном слове. Сложил поддерживающую забутовку. (10.2009)

топосъёмку не делал. Не вижу смысла. Система небольшая, за полчаса-час обойти-обползать можно. По раскопкам – помощники мне всегда кстати, я практически один там лазию, опасно это и медленно. Да и давно я там не был уже. Пока оттепель лазить не советую – есть опасность обвалов (особенно в той части пещеры, где идут раскопки). При раскопках надо ставить крепи посерьёзнее, чем забутовки из камней (там потолок разваливается), а я только их и собирал.

В субботу вечером встретились с Pystota и Bober. Работали вахтовым методом в дальнем конце системы. Ночью до 8-ми утра была наша вахта. Было прокопано и расширено около 3-х метров прохода (копали известковую мелочь размерами в среднем до 25 см, смешанную с крошкой и глиной, расширялись скалывая куски монолитной стенки).

На следующий день в забое работали Pystota и Bober. Было пробито ещё около 2-х метров хода и вскрыт зал с земляным конусом и земляным заплывшим полом. Ему больше всего подойдёт название “Комариный”. Поскольку комаров там оказалось до жопы! Вход в этот зал временно через шкурник-костолом с поворотом. После его прохода ваши коленки будут сгибаться в обе стороны.

Мещеринские пещеры

— это древние каменоломни, в которых добывался белый камень, идущий на строительство Москвы. Подобных подземных объектов в Подмосковье несколько, но этот особенный. Более ста лет он простоял “законсервированный” и лишь несколько лет назад энтузиасты-спелеологи прокопали вход в эти пещеры. Общая протяжённость пещер оценивается в несколько километров. В связи с их малой известностью они почти не посещаются спелеологами. Штреки и проходы сохранили первозданную чистоту и нетронутость. Иногда встречаются старинные орудия труда и предметы быта тех времён. Отличные, подробные карты пещер делают посещение этого объекта безопасным и интересным! Кроме этого есть оборудованные подземные стоянки, на которых можно комфортно отдыхать и ночевать. Если вы бывали раньше в других подобных пещерах, то посетив Мещеринские увидите насколько они отличаются чистотой и безлюдностью. Это настоящая Терра инкогнита среди Подмосковных каменоломен. А если это ваша первая поездка под землю, то она станет яркой и запоминающейся на всю жизнь!

Разрез у деревни Хатунь

Фед. округ: Центральный

Московская область, Ступинский район

Категория: Памятник природы

Геологический профиль: Стратиграфический

Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Схема развития и размещения ООПТ в Московской области, Постановлением № 106/5 от 11.02.2009 г.(ред.05.03.2014 N 129/7)

Перечень основных объектов охраны: опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса, разрез перемежается карстовыми провалами и небольшими боковыми выработками породы.

Краткое описание геологического памятника природы Разрез у деревни Хатунь:

В четырех обнажениях, вскрывается опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса. В нижней части крутого задернованного склона под церковью села Хатунь наблюдаются высыпки красных и зеленых глин, по которым выходят ключи. В трех метрах выше, над окрашенной в красноватые тона осыпью, снизу вверх обнажаются: красновато-зеленоватые доломиты; доломиты вторичные, пористые в средней части; белые массивные детритовые, участками окремнелые, известняки с конкрециями светлого кремня и остатками фораминифер. На дне Хотуньского оврага ниже с. Хатунь наблюдаются выходы тех же известняков с кремнями, выше которых обнажаются: переслаивание мергелей, криноидных известняков и глин с остатками фораминифер, остракод, радиолярий, мшанок, брахиопод; брекчиевидные и конгломератовидные известняки с галькой черного известняка, остатками фораминифер и остракод. Эти слои полностью повторяются в небольшом обнажении у дер. Горы.

Выше в том же овраге, с перерывом 1-2 м, обнажаются: переслаивание тонкоплитчатых детритовых известняков и зеленых глин, содержащих конкреции бурых кремней и остатки фораминифер, остракод, радиолярий, криноидей (сл. 6; видимая мощность 0,85 м); доломиты со стяжениями кремней и кристаллами флюорита (0,25 м); переслаивание тонкозернистых и криноидных известняков и зеленых глин с остатками фораминифер, мшанок, криноидей; белые фарфоровидные доломиты со стяжениями кремня.

Более высокие уровни каширского горизонта обнажаются вблизи вершины оврага и в средней части высокого склона под церковью села Хатунь. Над доломитами слоя 9 вскрываются: перекристаллизованная порода с неясно выраженной брекчиевидной структурой; палыгорскитовая глина; переслаивание афанитовых детритово-шламовых известняков, мергелей, реже – доломитов и зеленоватых глин с остатками фораминифер и брахиопод.

Вышележащие слои каширского горизонта обнажаются выше по течению в правом берегу р. Лопасни у мельницы в конце с. Хатунь. В нижней части склона выходят: белый, участками темный, детритовый известняк с остатками водорослей, фораминифер, мшанок, голотурий, криноидей и морских ежей; белый детритовый, участками комковатый, известняк с остатками фораминифер, гастропод, двустворчатых моллюсков; переходящий в доломит белый тонкоплитчатый известняк со следами биотурбаций и строматолитами; лиловая глина; глинистый известняк с остатками водорослей, фораминифер, остракод, гастропод и брахиопод, с неровной, размытой верхней поверхностью напластования; переслаивание мергелей, шламовых и детритовых известняков с остатками водорослей, фораминифер, остракод, криноидей и брахиопод; залегает со слабым, но четким размывом.

Более высокие горизонты обнажаются в верхней части оврага у с. Хатунь: белые доломиты со стяжениями кремня; переслаивание известняков мергелей и глин; в известняках встречены остатки фораминифер и брахиопод; красные глины.

Глины перекрываются известняками подольского горизонта с остатками фораминифер и гастропод.

Географическое положение:

на р. Лопасне, в районе села Хатунь

Широта: 55.02 Долгота: 37.83 (градусы)

Катакомбы и пещеры Подмосковья.

(автор: Сергей Гусаков)

ВВ N35 сентябрь 1998

Спелестология – это увлекательный симбиоз туризма и науки, изучающий полости искусственного происхождения. О ней “ВВ” подробно рассказывал в N 29.

Вблизи Москвы много подземных полостей, добраться до которых несравненно легче (а чаще и безопасней), чем до пещер Кавказа, Урала, Крыма и Средней Азии. И потому удержаться от путешествий в подмосковные пещеры довольно трудно — да и стоит ли? Если ты душой полюбил фантастический Мир Белого Камня, то каково это — позволять себе видеть его лишь раза два в год, тогда как “под боком” у тебя практически неисчерпаемый запас каменоломен (хорошо изученных и обжитых другими спелеологами или совершенно не исследованных, не столь важно). Для тех, кто не мыслит себе выходные без Мира Подземли, и предназначена данная статья.

Только в ближнем Подмосковье известно около 100 подземных полостей, но не меньше, судя по архивным данным, может быть еще найдено и вскрыто. Поскольку почти все пещеры Подмосковья искусственного происхождения, а добыча камня велась, как правило, по берегам рек (в конкретных районах с традиционно культивируемым каменоломенным ремеслом), то для удобства описания разделим территорию области на несколько зон. В каждой из них пещеры имеют общие “генетические” признаки и сходную морфологию, состав пласта, в котором разрабатывались, и, чаще всего, общее время разработки.

I. ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН.

По единодушному признанию “корифеев жанра”, в истории подмосковной спелестологии он занимает важнейшее место. Добыча белого камня велась по берегам рек Десны, Пахры, Мочи и Лубянки. Известны также разработки непосредственно на территории города Подольска, например под городским парком (входы в каменоломню были взорваны после того, как в ней заблудились в начале 70-х годов двое школьников). По берегам Десны насчитывается семь “дыр”, в том числе знаменитые Силикаты (протяженностью 11,7 км) и Рыбинка (2 км). По Пахре известно около 20 полостей, часть из них (от 500 до 940 м) была вскрыта благодаря работам в карьере при добыче “белого камня”. Около реки Мочи — более 10 разработок, по реке Лубянке — 8.

Самая известная пещера района — Силикаты. По многочисленным свидетельствам очевидцев, именно с нее (а также с каменоломни Сьяны, о которой речь пойдет ниже) началось в начале 60-х освоение спелеологами подмосковных каменоломен. Тогда еще не было разделения спелеологии на “вертикальную” и “горизонтальную”; в “антрактах” меж редкими поисковыми выездами в Горный Крым и на Кавказ основоположники нынешней российской спелеологии не гнушались по выходным проводить исследовательские работы в подмосковных каменоломнях. Автор статьи лично присутствовал при историческом моменте первопрохождения Ю.Францем (его именем назван в Силикатах один из гротов и “море”, из которого берется питьевая вода) и А.Морозовым (будущим президентом федерации спелеоспорта страны) сбойки между Первой и Второй системами Силикат, тогда разделенных забутованным штреком на две отдельные системы.

Силикаты, или система Силикатная, не представляли собой спортивного интереса (здесь относительно просторные ходы и гроты с сохранившимися в некоторых местах рельсовыми путями; на начало 70-х даже оставалось несколько вагонеток) и довольно быстро стали просто местом отдыха тех, кто выходные предпочитал проводить не в городе или лесу, а под землей. Из-за агрессивного настроения местной шпаны к чужакам-спелеологам в Силикатах началась затяжная подземная война, главным оружием которой стал волок — дымовая завеса, создаваемая с хулиганскими целями. Мало того, что дым под землей сам по себе страшное бедствие (куда ему деться из замкнутого подземного пространства?), иные волоки включали в себя столь едкие химические соединения, что армейские газы против них выглядели невинной шалостью. Все это отвратило от Силикат тех, кто действительно хотел общения с Миром Подземли, и тем самым способствовало более активному поиску, вскрытию и освоению других каменоломен. Сейчас вход в Силикаты засыпан по распоряжению властей Подольского района. Над бывшим входом строятся коттеджи для “новых русских”, не подозревающих о том, что в один прекрасный день земля под их домиками разверзнется провалами в как бы “не существующую” пещеру…

II. ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН.

В долине реки Рожайки в окрестностях дер. Редькино известны три каменоломни, около села Никитского (бывший город Никитск, заложенный при Екатерине специально для добычи белого камня, отсюда его герб с изображением белых кирпичей и скрещенных кайл на черном поле) находятся не менее знаменитые, чем Силикаты, Никиты (длина отснятой части пещеры около 10 км, потенциальная — в 3 раза больше), рядом с ними — не столь большие Эльдорадо, Синеглазка и закрытая в настоящее время Изюминка.