Многа букав. Балашиха, Сортавала, Москва – название.

Немножко просочившейся через цензуру информации. Сейчас и цензура не актуальна, в России малые народы стали поддерживать.

Признано учеными, что порядочная часть Русского народа – из центральных областей – не все славяне, а часть – из Балтийских и финско – венгерских племен. Сейчас про них появляется побольше информации, восстанавливаются языки, на которых уже лет 300 не разговаривали. Мерян и Мещеры. По словам, оставшимся в Русском и в языках народов Поволжья.

Да все названия – и поселки и реки – гидронимы и топонимы, осбенно в центре и на севере России.. они с венгерско – уральско-карельско-чудских слов.

Вообще обзор не для какой политики, в отличии от нашумевшей лекции Палия. Пытался найти четвертое поколение родственников, уже все таки пятое. Так что у Палия вранье – что мы преступники, родства не помнящие, да еще алкаши. А настоящая информация интересная. С Французами мы дальние родственники, с Венграми – Мадьярами – Уральцами – Манси, не такие дальние, но не у всех, частично. И – 4000 а то и 7000 лет назад – все были походу .. Иудеями, не так что бы все – а уцелевшие с Ноем, его сыновья. Все в библии написано, кто только верит..

Меря это сейчас Марийцы, и Русские – кто куда пошел, или – наоборот – остался. Не перебили, как американцы своих индейцев. Даже – многие слова наши – перешли от них. Москва например.

Поляк не наврал. Румяна – подтверждение – даже у Пушкина, дамы легкого поведения- даже целый квартал в Москве.. Про колечко – да на пальчик его надевали, а то, что девушки держали губами – возможно правда. Значит, еще кольцо не надевала..

- Масленица

- Видеоигры

- Детям

Всё о ДзенеВакансииДзен на iOS и Android

93,8 тыс подписчиков

“Бабенки с колечком во рту”. Кого так описывал в 1677 году польский посол в Москве?

4 минуты

27,8 тыс прочтений

30 января

Дела делами, а погулять по городу и познакомиться с местными нравами Бернгард Таннер, разумеется, не забыл. Ведь интересно же, как тут все устроено. Как люди живут, какие обычаи у них. На девушек опять же поглазеть не помешает. А переговоры пусть идут своим чередом. Делу время, потехе час. Так, кажется, русские говорят со времен их предыдущего царя Алексея Михайловича?

Поляки во главе с князем Михаилом Ежи Чарторыйским и воеводой Казимиром Яном Сапегой прибыли в Москву в 1677 году с важной миссией – вернуть Киев. Киев перешел под власть русских практически сразу же после Переяславской рады в 1654 году и с тех пор продолжал удерживаться за Россией, какие бы события ни разворачивались на бурных фронтах.

В 1667 году Польша с Россией подписали Андрусовское перемирие, которое оставляло Москве все Левобережье. А Киев по нему должен был вернуться к полякам через три года. Однако когда прошло три года, никаких поляков в Киев никто, разумеется, не пустил. С тех пор вопрос принадлежности Киева все время стоял во главе угла любых переговоров о мире.

Посольство, о котором идет речь в этой статье, было очередной попыткой поляков договориться о статусе Киева. Собственно, позиция польской делегации была проста – возращаете город, и мы подписываем вечный мир. Плюс еще и Смоленск заодно собирались потребовать, если все хорошо пойдет.

Гостей в Москве встретили весьма тепло, сытно и щедро. Но результат был нулевым. Вечный мир – дело хорошее, давайте подписывать. Но отдавать за него города мы не будем!

Пока послы пытались продавить русских на уступки, Бернгард Таннер гулял по Москве.

Кто такой вообще был этот Таннер? Этнический чех, он побывал в Италии и Германии, а теперь поступил на службу к полякам. Ему было 23 года, он имел звание доктора философии, был любознателен и легок на подъем. Узнав, что князь Чарторыйский собирается ехать с посольством в Москву, Таннер записался в его свиту.

О своем пребывании в России Таннер оставил заметки, в которых много всего любопытного. Впрочем, русских он явно недолюбливал (а вот поляков, наоборот, обожал), поэтому ничего хорошего он про них написать не удосужился.

Вот, например, какую запись он умудрился оставить о русских монахинях:

“Лучшее тут здание — обитель монахинь (по-ихнему черниц), которую назвать партеноном я счел грехом; ибо хоть некоторые из них еще и девственницы, однако предоставленная мужчинам свобода входить, а женщинам выходить имеет последствием то, что я решительно ничего не могу сказать к их чести; девиц немного, вдов больше, разведенных с мужьями жен всего больше.

У москвитян (у вельмож особенно) существует старая и очень подозрительная дружба и свобода сношений с монахинями, а у этих с ними. Оттого некоторые их них девицы лишь по названию, а на деле бесчестные матери. Своих преступно зачатых и позорно рожденных детей они воспитывают так, чтобы выросши они обрекли себя затем на монашество”.

Никто, кроме него, ни о чем подобном не писал. Поди пойми теперь, что за этим кроется. То ли фантазия буйная, то ли подхватил какую-то частную сплетню и раздул ее до размеров системы. Обращает, кстати, на себя внимание его повышенный интерес к, скажем так, интимным сторонам жизни.

А вот его записки о москвичках:

“Есть еще одна большая улица, по которой проезжает царь, куда бы ни отправлялся; она простирается от Кремля и занята не иным кем, как живописцами. Они много делают образов на продажу, потому она у москвитян и заслужила названия священной улицы.

Любо в особенности посмотреть на товары или торговлю стекающихся туда москвитянок: нанесут ли они полотна, ниток, рубах или колец на продажу, столпятся ли так позевать от нечего делать, он поднимают такие крики, что новичок, пожалуй, подумает, не горит ли город, не случилось ли внезапно большой беды.

Они отличаются яркой пестротой одежды, но их вот за что нельзя похвалить: весьма многие и по преимуществу пожилые, с летами утратившие свою красоту, имеют обыкновение белиться и румяниться — примесью безобразия подделывать красоту либо юность. Некоторые во рту держали колечко с бирюзой; я в недоумении спросил, что это значит. Москвитяне ответили, что это знак продажности бабенок”.

Колечко во рту? Опять же, он единственный, кто приводит такое описание, поэтому реалистичность всего упомянутого под большим вопросом. И не очень понятно, как вообще это выглядело. Девушки стояли на улице, прикусив зубами кольцо, так чтобы камень был наружу? И это считалось знаком?

В теории возможно. На практике – не знаем, не знаем…

В качестве экспертной оценки хотим привести мнение Брокгауза и Ефрона о Таннере, которым сопровождается соответствующая статья в их знаменитом словаре:

“Суждения Т. отличаются легкомыслием и малым знакомством с русским народом, страною и языком; во многих случаях заметно враждебное русским влияние поляков и немцев из Немецкой слободы”.

Собственно лучше и не скажешь.

А напоследок добавим, что посольство отбыло назад в Польшу, так и не добившись своей главной цели. Киев остался русским городом. Удалось только договориться о том, что за него полякам будет выплачена компенсация.

Сам Таннер у поляков задерживаться не стал и в 1679 году вернулся в родную Прагу, где женился, получил муниципальный чин и навсегда прекратил свои странствия.

__________________________

Ваши лайки и подписка помогут развитию канала! А еще приглашаем в нашу группу ВК “Русичи” и ждем вас в Телеграме. Наше видео смотрите на Rutube (с озвучкой!)

Чтобы предложить свою тему для одной из будущих статей, нажмите сюда

Комментарии176

2 д

да кстати, марка полы точно не было, как максимум сидел на рынке и собирал слухи.

2 д

может и таннера не было, а писания выдумка. Того же герберштейна читать на одной странице все русские воры и лжецы, на другой что ложь и нечестность у них считается страшнейшим пороком.

5 д

Если других источниках не упоминается, то это не значит , что не было, дело в том что источников этих кот наплакал, тем более на данную тематику, если он все выдумал, то зачем? соросовских грантов те времена ещё не было. Что касается распутства, то тут нет ничего удивительного в любом большом городе в любой стране и в любу эпоху оно было и будет всегда, обижаться на такие вещи просто глупо, наоборот надо сказать спасибо человеку что донес до нас любопытные детали быта наших предков. Если же кто пологает что все наши предки были святыми пусть обратиться к врачу пока не поздно.

Не были все сильно воцерковленые. А вот язычницы – не только были, а многие..

- Москва – город красивых девушек, если услышит это слово наш сосед юго -восточнее, даже с Рязанского края или Мурома и с Поволжья. То есть – на Мордвинском наречье, у Эрзян ну очень похоже на слух. Мас Кува – Мазый – это красивая, Чува – жена или девушка.. и у Марийцев тоже.

- Название города – как предположил историк Кузнецов – из языка древней Мери (Мере по французски еще переводится) и город этот – Москва . На финско – угорских языках, особенно Марийском – Маск – медведь, (на одном языке – корова, но это в темноте не разглядели, вроде Коми) а вот Ава – мама, то есть медведь – девочка.

- Есть еще предположение , что Москва-река – это произношение по – Мерянски, Медведица, а вот Московь – от слова Моска, как считал профессор Ткаченко – это фабрика по выделке веревок и пакли, из конопли. Все сажаем техническую коноплю, теперь с 19 года можно – и делаем пеньку – пригодится. В древности ее не курили, а делали лодки и конопатили дома. Сейчас – лучший уплотнитель для сантехники, лет на 50 – так что – вот такой фабричный поселок, стал одним из крупнейших городов мира.

александра александрова, решён 1 год назад

Верите ли Вы,что в древности на территории Московской области жили финно-угорские племена?

Лучший ответ

Искусственный Интеллект

В России проживает несколько народностей, чей родной язык принадлежит к финно-угорской группе языков. Наиболее крупные: 1. Коми: Коми – наиболее многочисленная финно-угорская народность, проживающая в республике Коми. Их родной язык – коми. 2. Удмурты: Удмурты проживают в Удмуртской Республике. Их родной язык – удмуртский. 3. Мари: Марийцы живут в Марий Эл, одном из субъектов Российской Федерации. Их родной язык – марийский. 4. Мордва: Мордва – народность, проживающая в Республике Мордовия. Их родной язык – мокшанский и эрзянский. 5. Карелы: Карелы живут в Республике Карелия и Ленинградской области. Их родной язык – карельский. Это лишь несколько народностей, включенных в финно-угорскую группу языков в России. Есть и другие, но перечисленные выше являются наиболее распространенными.

Посмотрите еще 17 ответов

ответ верный . садись два . самое главное не сказал – Москва и до Костромы и Владимира – да все Золотое кольцо – жили местные, народность Меря, Меряне. И еще Мурома – рядом со славянами – вятичами, по Оке, и Мещеряки. Улица Мещерякова осталась и местность Мещера. Они все по большей части финно – угры, говорили на языках, близких к Уральским, или Поволжья, но с порядочной частью словаков – франков и – возможно – даже немцев, из Меровии – Моравии. Стали называться Русскими, после прихода второй волны Славян и похода Германариха. И точно – после прихода братьев и Рюрика. * еще и прибалты жили – были чуть юго-западнее Москвы, читаем, как Гюрге – князь Юрий звал в Москву брата.

большой аргентинский Скот, 1 год назад

Оракул

Оракул

а вы знали что на месте Берлина была славянская деревня?

( да все Полабье, сейчас Эльба.)

Обманутый президентом, 1 год назад

Просветленный

да задрали эти финские угри..

** надо уже по-другому назвать. Алтайско – уральско – венгерско – карельские народы. Ну, точно не проще.. Хотя, именно так они (и половина русских) перешли в те места, гдн живут сейчас. И часть ушли в Китай, Ханьцы, а часть встретилась с Индоевропейцами (Мари, Мерь или Меря..) и с Волгарами, Булгарами (Мордва, это тоже три народности , если не четыре, одна еще есть.)

** Волга – названа выше Казани, по- мерянски. Прямое толкование – Светлая (а не волглая, как Славяне считают) . В Казани – Итиль, раньше было название Ра. Ити по морю – до сих пор Русские мореходы говорят, и не случайно.

- Мордва («человек«, «мужчина«) – псевдоэтноним иранского происхождения, которым издревле называют два самостоятельных финно-угорских народа – мокшан и эрзян.

Советская этнография утверждает, что эрзяне и мокшане – это субэтносы мордвы. Но учёные этой школы сами же противоречат себе указывая, что ни мокшане, ни эрзяне мордвой себя не называют – само слово отстутствует в словарях этих народов и имеет грубый, уничижительный оттенок. И главное — отсутствует само понятие «мордовский язык». Эрзяне и мокшане используют два разных языка, при чём эрзяне и мокшане – т.н. «мордва» — не понимают друг друга.

Проживают в Мордовской Республике и Пензенской области. Диаспоры существуют в Саратовской, Самарской области, Западной Сибири, Украине, Москве. Численность – около 200 тысяч человек. Разговаривают на мокшанском языке. После переворота в 1994 году власть в Мордовии удерживает представитель мокшан – Никул Меркушкин. Православные

- источник (1989,) Д. н. по истории, проф. Мокшин считал, что Мордва – это не обзывательство славян – вятичей, а от индоиранского слова Мужчина, человек, воин. Что похоже на правду, указания в нескольких письменных источниках. (Так же и Марийцы, и Меряне, Владимир – Суздаль – Кострома, в их названии еще и Французская мама – Мере а читается Мерь ).

- Библиотека Ленина https://cyberleninka.ru/article/n/mordva-etnicheskoe-imya-ili-prozvische-na-perekrestke-mneniy/viewer Про обзывательство – вряд ли, если только до Иордана и похода Готов (430 год н. э. по теперешнему, 1600 лет назад было слово Mordens Meryans moravan – походу не просто созвучие.)

Как жили финно-угорские племена

Почти всем известно, что финно-угры – это предки современных финнов, венгров, эстонцев и некоторых других, хотя и в меньшей степени, народов. Проживали они с раннего средневековья на очень больших пространствах – на территории современной Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточной Европы. Практически полностью были ассимилированы, в некоторых случаях истреблены, славянами к концу 14 века на территории Древнерусского государства. Мы рассмотрим типичное финно-угорское поселение на близком и понятном нам примере, речь пойдет о таком жилище, расположенном близ реки Ока. Вот как выглядит место, на котором когда-то жили финно-угры.

Начать стоит с того, что финно-угорские племена всегда селились рядом с водой – будь то река, озеро, море. В отличие от большинства славянских племен, которым для устройства некрупной деревни порой было достаточно ручья или другого чистого даже небольшого источника воды рядом, финно-угры в любом случае «жались» к средним и крупным рекам и другим водоемам. О чем это говорит? В основном о том, что эти племена активно занимались рыболовством. Еще одно серьезное отличие финно-угорских поселений от типичных славянских – это частый выбор более высокого места для жилья. Здесь мы сделаем оговорку – это относится к племенам, жившим в средней полосе современной России, потому что ближе к Уралу и Западной Сибири это правило работает не всегда. Так же стоит принимать во внимание, что ближе к 14 веку, когда притеснение со стороны славянских племен усилилось, финно-угры стали устраивать жилища, укрываясь от них в ранее несвойственных им местах – на невысоких берегах малых рек, возле болот и других «неудобных» местах. Это затрудняло обнаружение их племен недружественными народами. В 9-12 вв. типичное поселение финно-угров располагалось на таких крутых мысах, горках, выступах с небольшими, порядка 200-300 кв. м. плато для жилищ, что, глядя на них, сложно себе представить, как тут вообще можно было жить. Однако, селения на таких доминирующих высотах чаще всего были созданы для наблюдения и охраны территории от неприятеля, т.е. для военных целей. Это были городища. На описываемом нами поселении, которое находится в 100 м. от Оки на круглом холме с плоской жилой террасой 250 кв. м. есть только один относительно пологий – около 35 градусов, спуск на сторону от реки. Остальные склоны настолько круты, что подниматься по ним летом сложно, а зимой крайне тяжело. Крутость наклона достигает 65 градусов.

Почему финно-угры выбирали такие, на наш взгляд, неудобные места для жилья? Это объясняется в первую очередь безопасностью. Атаковать подобные высоты сложно, при обнаружении противника жителями его положение оказывалось крайне невыгодным. Обычно на такой большой высоте люди селились непосредственно близ воды, с которой возможно внезапное появление неприятеля. Если же стоянка находилась в глубине леса, на небольшой реке, то и селение располагалось ниже. Большой минус жилья на высоте – сложный доступ к воде. Понятно, что на таких горках грунтовые воды очень глубоки. Однако часто селения располагались на мысах, это значит, что как бы «задняя» часть территории уходила в континент, где были и ручьи, и родники, и другая доступная вода, но у подножья, со стороны самой крутой части этого мыса обязательно должна быть река. Вокруг такого городища, расположенного на большой высоте, в радиусе до 20 км располагались стоянки поменьше, которые локализовались на сухих холмах, также рядом с водой. В современной Рязанской области, на месте которой в старину также обитали финно-угорские племена, археологи находили их поселения на небольших островах в болотах. Это нечастый для финно-угров способ организации поселения, и даже несмотря на его нетипичность, в нескольких сотнях от этого болота все равно крупное озеро, что говорит о неизменной привязанности древнего народа к существенным водным пространствам.

Дома финно-угров были похожи на дома славян – как минимум, треть дома находилась под землей, небольшие окна и дверь. Строили из дерева. Для отопления использовались дрова, собранные в окрУге. Зола, получавшаяся в результате такого способа обогрева дома, выбрасывалась рядом с жилищем, отсюда сохранившийся до сих пор темный оттенок почвы рядом с бывшими стоянками.

Поскольку финно-угры обитали в один исторический период и часто на одной географической территории со славянскими племенами, то они не могли не иметь с ними отношений. Как любой народ, который стремится сохранить свою идентичность и целостность, финно-угры противостояли проникновению славянской культуры. Например, материальной. У них были свои, отличающиеся по стилю от славянских, ювелирные украшения из меди, медно-оловянного сплава, серебра. Вот несколько вещей племени Мещера, представители которого жили на территории Владимирской и Рязанской областей в 10-13 веках.

- Ременной набор бронзовых накладок, крепился к кожаному ремню с помощью «усиков» (в коже проделывались небольшие отверстия, в них продевалась пара припаянных к накладке усиков и зажималась на внутренней стороне ремня).

- Украшение, которое носили на обуви, крепилось пришиванием.

- Привеска с лапками. Пришивалась к деталям одежды, при движении издавала негромкий шум, отсюда название «шумящая» привеска.

- Накладка в виде сердца с выпуклыми лепестками, также, как и почти все накладки крепилась к кожаным изделиям с помощью «усов».

- Шумящая привеска «бутылочка». В нее продевалась веревка, на конце завязывался узел и фиксировался в ее узкой части так, чтобы привескане открепилась. Носилась на одежде, обуви.

- Витое кольцо с плоским щитком без орнамента.

- Брошь с кольцом на обратной стороне для пришивания к одежде.

- Лунница«рогатая» с кольцом в верхней части. Носили на шее по одной или несколько штук.

- Накладка ременная бронзовая круглая.

- Бусина стеклянная.

- Бубенцы, крепились к разным украшениям. Более крупные имели внутри шарик, который издавал шум, ударяясь о стенки бубенца, мелки пустые внутри.

- Набор «бутылочек», которые активно использовались для украшения одежды древних финно угров.

На стоянках финно-угорских племен археологи часто находят куфические дирхемы с арабскими надписями 10 века, что говорит о хождении этих монет у финно-угров. Часто они использовали их в украшениях монисто. Иногда носили как сережки, проделав отверстие в верхней части монеты, иногда прикрепляли к другим украшениям, припаивали к ним ушки для крепления. Не стоит переоценивать частоту использования куфических дирхемов в качестве денег в финно-угорских племенах, эти монеты сложно назвать участником полноценных товарно-денежных отношений древнего народа. Однако, в это же время у славянских племен не было вообще в обороте постоянных монет. Позже, в конце 13 века арабские дирхемы исчезли и у финно-угров.

Чем еще примечательна материальная культура рассматриваемого племени? Касаясь этого вопроса, следует сказать, что они были большими мастерами в искусстве литья медного сплава в восковую форму. Большинство их украшений выполнено именно с помощью этой ювелирной техники. На представленной выше фотографии все вещи отлиты именно так. Вы можете ознакомиться с другими предметами племени мещера в нашем музее финно-угорских и славянских вещей 11-14 веков.

Финно-угорские племена были язычниками с культом водоплавающих птиц, лошади, других животных. Они делали обереги, амулеты, украшения с изображениями этих животных из кости, глины, камня, бронзы. При погребении умершему клали украшения с собой в захоронение, одев их на шею, положив в руку или закрепив на поясе. Считалось, что в загробном мире языческие символы также будут помогать их владельцу. Хоронили людей, закапывая в землю, либо кремируя. Причем при втором способе все украшения сгорали вместе с усопшим.

Чем еще жили финно-угорские племена помимо рыболовства? Они также занимались охотой и собирательством. Охота была организована загонным способом. Для этого собиралось несколько поселений вместе, и охотники гнали животных в какой-нибудь водный тупик (место со всех сторон окруженное водными преградами), из которого невозможно было выбраться, а там все вместе забивали топорами, копьями, например, бизона. Мясо делили поровну и разносили к месту селения.

Мы осветили лишь некоторые аспекты быта финно-угорских племен. Жизненный уклад этого народа значительно отличается в зависимости от территории проживания. Например, если говорить о финно-уграх Прикамья, то в их материальной культуре нередко встречаются украшения из золота. У племен, живших на местах упомянутых Владимирской и Рязанской, Московской областях, таких изделий не было. Стиль производства украшений прикамских финно-угров также разнится с древними племенами вышеназванных районов.

Наш рассказ носит познавательный характер и не претендует на строгую научную статью. Также читайте на нашем сайте о том, как жили славянские племена в 12-14 веках на Европейской части современной России.

Какие обряды захоронений были у финно-угорских и славянских племен?

9 минут

737 прочтений

1 мая 2023

Домики мертвых

*это не домики мертвых, а избушки – просто в таких жили. Земли выкапывали на метр – полтора, тогда зимой теплее. Домик мертвых – до сих пор, говорят находят, это в чаще леса избушка на курьих ножках. Ну что бы зверье не добралось. Стоит без окон и дверей. (Ничего не напоминает – Русские сказки надо почитать.. ) Остатки поселений можно живьем увидеть в ближайшем Мерьском стане – около поселка патриарха Никона, 40 верст от Москвы на ю-в. Если Шатыры – Леса не боитесь и волков, их там есть.

- про трактовку ну тыры пыры – это не просто сочетание звуков, а смотри строку выше. Надо на дерево лезть.

Михаил Леонидович Томилин г. Клин –

Из книги кандидата исторических наук, этнографа Светланы Владимировн Жарниковой о обрядах захоронения славян: «Истоки фольклора Русского Севера»: «Ибн-Фаддан – арабский дипломат описал в 922 г. такую краду славянского купца, умершего на Волге (во время плавания). Один из русских объяснил арабу суть происходящего следующим образом: «Вы, о арабы, – глупы! Воистину вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в землю, и съедают его прах и гнус и черви… А мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас».

С.В. Жарникова, говоря о Русском севере отмечает: «Обращаясь к археологическим материалам эпохи бронзы и раннего железа с территории Вологодской области, следует отметить, что согласно данным А.Н. Башенькина и М.Г. Васениной в конце 1 тысячелетия до н.э. и в течении 1 тысячелетия н.э. у населения, проживавшего по берегам Мологи (Устюженский р-он, Вологодской обл.), господствовал обряд трупосожжения. «Человека сжигали вместе с одеждой и теми украшениями, которые были на нем: с инструментами, что были с ним при жизни… с оружием (стрелы, копья, и топоры – у мужчин) … После погребального костра собирали перегоревшие кости, сохранившиеся вещи, украшения, их остатки – все это помешалось в погребальные урны: «Которые затем ставили в специальные срубы – «домики мертвых». Интересно, что в древнеиндийской традиции «за кремацией следовала церемония «собирания костей» … Это остаток древнего обычая погребения… кости обмывали и помещали в урну или завязывали в кусок шкуры черной антилопы… Урну, закрытую крышкой, помещали в яму… или Урну можно было схоронить под корнями дерева».

Как здесь не вспомнить племена Дьяковской археологической культуры. Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978) доктор исторических наук, член-корреспондент АН СССР, профессор. археолог, специалист в области славяно-русской археологии, основатель Новгородской археологической экспедиции. В своей работе «Основные вопросы археологии Москвы. Mатериалы и исследования по археологии СССР, №7, М.-Л., 1947» говорит о принадлежности дьконовцев к славянам: «Этническая принадлежность дьяковских городищ до последнего времени не могла даже обсуждаться: пути для ее определения не были намечены. Положение изменили знаменитые раскопки, произведенные П. Н. Третьяковым на городище у устья реки Сонохты на Верхней Волге в 1934-1935 гг. … После этих работ П. Н. Третьяков смог соединить убедительными связями дьяковские древности с раннеславянскими как по керамике, так и особенно по погребальным обрядам (обряды трупосожжения или кремации) Открытый им на Сонохте домик мертвых, где хранились на подставках остатки трупосожжений (чем попутно объяснено отсутствие дьяковских могильников), генетически связан с подобными сооружениями, открываемыми в славянских курганах. Дьяковские городища Верхней Волги принадлежали, таким образом, ранним северо – восточным славянам. Еще неизвестно, можно ли утверждать то же самое о дьяковских городищах в целом, в частности о подмосковных. Чем дальше, тем больше такое решение представляется вероятным.»

Как видим традиция кремации и погребальных урн сохранилась у потомков арийских племен в Индии, чьей прародиной является Русская равнина.

Однако: «А.Н. Башенькин считает, что зафиксированные на устюженских могильниках конца 1 тыс. до н.э.– начала 1 тыс. н.э. обряд трупосожжения и «домики мертвых», «судя по погребальному инвентарю, керамике, обряду…, оставлен финно-уграми, которые проживали на Севере до прихода славян».

Почему А.Н. Башенькин историк, археолог считал, что «домики мертвых», оставлены финно-уграми?

Только в угоду финно- угорской теории, по которой финно – угорские племена якобы проживали на Русском Севере до прихода славян. О этом честно сказал А. Клесов: «Почему-то российским историкам очень хочется отдать Русскую равнину финнам, и они сочиняют басни про “древних финских охотников и рыболовов” на Русской равнине. Находят древнее поселение где-нибудь в Московской области, и тут же объявляют его “финским”, хотя ничего финского там нет, все на самом деле древнеславянское или уральское. Более того, уральское и древнеславянское во времена 2000-3500 лет назад было перемешано, потому-то, когда будущие литовцы и латыши прибыли на Балтику, они уже говорили не на уральских языках, а на индоевропейских» (А. Клесов в статье «Русская равнина. Финно-угры. Гаплогруппа N1a1. ДНК-генеалогия»)

По поводу обряда кремации или трупосожжения С.В. Жарникова пишет : «Однако здесь имеет смысл обратиться к выводам, сделанным М.Ф. Косаревым («Михаил Фёдорович Косарев (1931—2017) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, специалист в области археологии Урала и Западной Сибири.»). Он указывает, что: «У обских угров, селькупов, кетов и других сибирских народностей считалось, что сожжение тела и костей животных либо человека, означает уничтожение его души, окончательную смерть, исключающую возможность возрождения», и что: «В преданиях западносибирских аборигенов ритуал сожжения трупа упоминается чаще всего по отношению к врагу. По ханты-мансийским героическим сказаниям, богатырь, сжигая тело врага, все время сбивал искры на землю, чтобы вместе с ними душа убитого не смогла подняться на небо».

Такие представления диаметрально противоположны как славянским представлениям о краде, когда «любимый или уважаемый человек во мгновение ока входит в рай немедленно и тотчас», так и индоарийским, по которым благодаря огню мертвое тело обретало «сияющий облик» и «поднимаясь отсюда, принимало новый вид». Именно собирая сожженные кости древние арьи говорили: «Поднимись отсюда и прими новый вид. Не оставь ни одного из членов твоего тела. Отправляйся туда, куда желаешь. Пусть Савитар утвердит тебя там. Это одна из твоих костей. Соединив все кости, будь красив. Будь любим богами в обители благородных. «Разделяя убеждение в том, что «религиозные представления отличаются большой консервативностью и обращение к этнографическим материалам при расшифровке семантики древних культовых предметов и исследований первобытных верований особенно перспективно», трудно представить себе, что население Русского Севера в 1 тыс. до н.э. – 1 тыс н.э., будучи финно-угорским, как считает А.Н. Башенькин, совершало бы обряд трупосожжения, который у классических финно-угров связывался с уничтожением души и исключал даже возможность возрождения. (книга «Истоки фольклора Русского Севера». (С. В. Жарникова) https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B6)

Добавим к этому данные из книги К.А. Пензева: «А. Г. Петренко («Петренко Аида Григорьевна (16 сентября 1933 – 27 января 2010 г.) – советский, российский археозоолог, доктор биологических наук») указывает: «Основные принципы погребально-поминальных обрядов у различных этнических групп людей сохраняются на протяжении многих столетий и являются наиболее устойчивым этническим признаком, несмотря порой на религиозные изменения. Поэтому исследования их представляются особенно интересными для выяснения этнической принадлежности археологических памятников.

…Весьма сомнительно, чтобы финно-угры употребляли обряд кремации. Дело в том, что древнейшие поверия уральцев, сохраненные обскими уграми, не приветствуют сожжения мертвых сородичей. Так, М. Ф. Косарев указывал: «У обских угров, селькупов, кетов и других сибирских народностей считалось, что сожжение тела и костей животных либо человека означает уничтожение его души, окончательную смерть, исключающую возможность возрождения… В преданиях западносибирских аборигенов ритуал сожжения трупа упоминается чаще всего по отношению к врагу. По ханты-мансийским героическим сказаниям, богатырь, сжигая тело врага, все время сбивал искры на землю, чтобы вместе с ними душа убитого не смогла подняться на небо» (из книги “Праотец Мосох” Константина Александровича Пензева).

Но археологи продолжают подгонять данные под финно – угорскую аксиому, о их раннем заселении чем славяне Русской равнины, утверждая, что обряды захоронения у финно- угорских племен были смешанными, в том числе и с кремацией.

В заключении приведем доводы С.В. Жарниковой о том, какие племена первыми осваивали Русский север: ” У всех финно-угорских народов на сегодняшний день, будь то финны, эстонцы, марийцы, мордовцы, я уже не говорю про хантов, манси, эвенков, эвенов, селькупов, у всех у них в той или иной мере присутствует юкаторская монголоидность – низкая лицевая маска, в отличие от европеоидов, у которых лицевая маска очень длинная и профилированная, и именно на этих территориях встречаются наиболее длиннолицые люди в Европе. То есть они европеоидней южных европеоидов: с хорошо профилированными носами и с очень длинными лицами.

Если бы здесь обитали финно-угры, то, естественно, должна была быть юкаторская монголоидность. Более того, тот так называемый лопаноидный тип, который Брюсов связывал с финно-угорским, оказывается палеоевропейским приледниковым типом. То есть население, которое сформировалось у самых границ ледника.

На этих территориях обитали люди, которые имели довольно значительный культурный потенциал. Они жили на территориях, отличавшихся оптимальными климатическими условиями, и был еще один важный фактор, которого больше практически нет нигде: длинный летний световой день.

Что такое для человеческого организма длинный световой день? Я вам могу сказать, что на широте Мезени инсаляция такая же как в Швейцарии на уровне 2-2,5 тыс. метров над уровнем моря; что побережье Белого моря прогревается и получает на 1 кв. м столько же лучей солнца, сколько Индийский океан примерно на четвертом градусе южной широты. За счет огромной инсаляции идет не только накопление биомассы, но и интенсивное развитие живых организмов. Пример – серый гусь, который откладывает яйца в дельте Волги на месяц раньше, чем в дельте Северной Двины, а выводит птенцов одновременно. То есть в дельте Северной Двины развитие зародыша в яйце происходит на месяц быстрее. Более того, когда сравнивали вегетативный процесс таких растений как лен, овес, ячмень, рожь, пшеница, то выяснили, что в среднем вегетация в северных широтах составляет 82-83 дня, в то время, как на юге нашей страны в черноземной зоне 112-118 дней. Посчитайте какая разница. Естественно ждать от людей, живущих на этой территории значительных культурных потенций…

Обилие мяса, рыбы, леса, и те оптимальные условия, которые дает лесная зона … лес всегда давал возможность сохранения воды, поэтому жизнь в лесной зоне была естественно оптимальной…

Финно-угры на территориях Северной Европы не являются автохтонным населением. В противном случае уровень их развития должен был быть колоссально высоким. Хозяйственно-культурный тип должен быть настолько высоким, что не славяне бы потом цивилизовывали финно – угров, а наоборот.» «С. Жарникова: финно-угры на территориях Северной Европы не являются автохтонным населением». «https://karhu53.livejournal.com/23250545.html»)

- я не обижаюсь на широкую мордаху. Девки говорят, красивее. Особенно – наши. Не узколицые, которые обзываются. (Да и приглядеться надо, мы все таки Московиты. )

кто прикалывается – с ником карху (по – фински Медведь – такое же иносказание, как и в русском, только не любитель меда а неосторожный, грубый.) Русский медведь, наверно. Пришла народность от Франков, Словаков и часть может -с Ирана. Научились строительству из дерева домов, и особенно – лодочек, это освоили речки и озера. Пришли в страну тысячи озер. Потом – до Урала, здесь встретили племена с Забайкалья и вышли на Волгу . Мордва, Меря, Мари. Марийцы по языку – есть это слово у Иранцев, Индо – Иранцев. Мари – Муж, человек, воин. * Мордва – тоже от древне – иранского Mort – человек в отличии от богов.. а не от обзывательства, которое было еще задолго до Ивана Грозного, типа широколицие. Так обзывались, похоже южане, которые сейчас украинцы, вот у них и название Моксель – Мокша это типа русские, можно их дразнить. так что сами нарвались, узколицые.

Летописи донесли до нас имя одного из народов, участвовавших в легендарном призвании варяжских князей, – меря. Этнонимы двух других – мещёра и мурома – дошли до наших дней в топонимах. Во времена Киевской Руси эти народы населяли восток и север нынешнего Центрального района России – Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую области, а также значительную часть Московской. Что стало с ними потом? В основе названий этих племен лежит, очевидно, тот же корень, что и в имени народа мари (марийцев) – «человек». Это были народы финской языковой группы, расселившиеся здесь по меньшей мере с VII века до н. э., со времён Дьяковской археологической культуры. Проникновение сюда славянского населения началось где-то в V веке н. э. Академик В.В. Седов считал, что летописная меря была уже в основном славянской, только самоназвание у неё сохранялось финское. Правда, его предположения строились лишь на одном-единственном обстоятельстве, что женщины мери носили славянское украшение – пальчатые фибулы. Вряд ли один этот признак может считаться достаточным доказательством «славянизации» мери – определенный тип украшений легко мог распространиться благодаря моде, которая возникла, как только в человечестве начался обмен товарами. Более надёжным аргументом, вероятно, может служить особый погребальный обряд – захоронение в курганах. Этот обряд появился у мери где-то с Х века, и, судя по всему, пришел к ним от новгородцев. В то же время палеоантропологические исследования показали, что в значительной степени территории Северо-Восточной и Ростово-Суздальской Руси заселялись выходцами из Южной, Киевской и Галицкой Руси. На это указывает и топонимика. Имена городов Переяславль, Галич, Звенигород и рек Ирпень и Лыбедь вблизи Владимира наглядно говорят о том, что они были даны именно переселенцами из Южной Руси. Особенно характерно, что два Переяславля – Рязанский (нынешняя Рязань) и Залесский – были основаны на реках, которым переселенцы дали название Трубеж, такое же как у реки, на которой стоял Переяславль в Киевской Руси (нынешний Переяслав-Хмельницкий). Видимо, земли мери заселялись выходцами как из Северной, так и из Южной Руси. Проживание народа меря на территориях, ставших впоследствии ядром Владимиро-Суздальского государства, давно служит поводом для некоторых историков утверждать, что современные русские на самом деле – это по большей части потомки финно-угорской мери (а также чуди, мещёры, муромы и др. народов), воспринявшие славянский язык. В своё время и мэтры российской историографии внесли свой вклад в эту теорию. Так, В.О. Ключевский писал: «Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты. Другие славяне, признавая в ней эти черты, однако замечают и некоторую стороннюю примесь: именно скулистость великоросса, преобладание смуглого цвета лица и волос и особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на счёт финского влияния». Однако во времена Ключевского ещё не было исчерпывающих антропологических исследований. Когда же они появились (в ХХ веке, благодаря, например, работам В.П. Алексеева), стало ясно, что многие прежние теории о финском и тем более тюркском субстрате у русских относятся к числу псевдонаучных (политических) и не имеют фактологического фундамента. Антропологический тип великорусов оказался даже ближе к таковому у западных и южных славян, нежели у украинцев и белорусов. Это же подтверждают и палеогенетические исследования, начатые в XXI веке. Как же объяснить сей парадокс? По-видимому, восточные славяне, расселявшиеся на территориях нынешней Центральной России тысячу лет назад, в большей степени сохранили первоначальный славянский облик, нежели потом смогли сохранить украинцы и белорусы. Славянские колонисты на землях мери, мещёры, муромы были намного многочисленнее коренного населения, вследствие чего эти племена оставили мало следов в облике русских. Но все-таки оставили. Конечно, смешение в течение веков происходило, на что указывает постепенное изменение антропологических параметров с течением времени. Однако ни письменные источники, ни археология не сохранили свидетельств значительных вооружённых столкновений славянских колонистов с аборигенами или массового исхода последних из мест проживания. Если в летописях много сказано о войнах русских с мордвой и черемисами (марийцами), то в них ничего не сообщается о войнах с мерей и другими «чудскими» народами, жившими в районе нынешней Центральной России. По-видимому, их ассимиляция произошла довольно мирно.

*( Черемисы, Меряне и Марийцы – это один и тот же народ. Чуть на разных диалектах говорили, даже ближе, чем, например Русский и Беларусский.)

О заселённости Центральной России в далеком прошлом финскими народностями говорит богатая топонимика. О присутствии конкретно народа меря (или неря) могут свидетельствовать названия рек Нерль, Нерская, Нерехта (с одноимённым городом), озера Неро. На последнем стоит Ростов-Великий, и находится он на месте древнейшей столицы народа меря, существовавшей по меньшей мере c VII века. По тем временам это было очень большое и богатое поселение.

Судя по всему, мерянскими (мещёрскими, муромскими) являются названия речек с суффиксом -кша/-кса: Пекша, Колокша, Кидекша и т.п. Интересен гидроним Векса: им на Русской равнине обозначаются четыре реки, каждая из которых вытекает из озера, – Плещеева, Неро, Галичского, Чухломского. Видимо, слово «векса» по-мерянски означало вообще исток из озера. С течением времени это нарицательное имя превратилось у русских в имя собственное для нескольких рек.

Многие лингвисты считают, что характерное для некоторых народных русских говоров произношение сложилось под влиянием финского языкового субстрата, например, оканье у жителей Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей, переход «ч» в «ц» у населения Рязанской Мещёры. По мнению отдельных специалистов, ненормативная лексика в русском языке является заимствованием из языков мери и другой «чуди». Правда, академик О.Н. Трубачёв опроверг эту гипотезу, предоставив доказательства наличия в праславянском языке ненормативных слов, дошедших до наших дней.

Таким образом, финноязычные племена меря, мещёра и мурома влились в русский народ, будучи полностью ассимилированы славянскими переселенцами вследствие своей сравнительной малочисленности.

- слова из лексики купцов – офеней (ну это всем известная блатная феня) – содержат несколько слов из древнего языка. Мерьского.

этот сайт не открывайте, он заражен вирусами.

Аборигены Руси: что случилось с народом меря Летописи донесли до нас имя одного из народов, участвовавших в легендарном призвании варяжских князей, – меря. Этнонимы двух других – мещёра и мурома – дошли до наших дней в топонимах. Во времена Киевской Руси эти народы населяли восток и север нынешнего Центрального района России – Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую области, а также значительную часть Московской. Что стало с ними потом?

Источник: Аборигены Руси: что случилось с народом меря

© Русская Семерка russian7.ru

Балашиха. Археология. Появление первых славянских поселений на балашихинской земле.

Первые люди появились здесь в эпоху позднего неолита (4 – 2 тыс. лет до н.э.). В районе Бисерова озера обнаружили стоянку древних обитателей этих мест. Анализ находок позволил сделать вывод о том, что жившие здесь люди были предками нынешних угро-финских народов.

До появления первых славянских поселений и становления великокняжеской Руси, по реке Пехорке, как отмечают различные исторические свидетельства, проходила пограничная черта расселения финно-угорских племен. На высоком левом берегу реки Пехорки (в районе усадьбы Пехра-Яковлевское) находится археологический памятник – городище-капище – место поклонения языческим богам. У местных жителей это место известно под названием Лисья гора.

Рядом находится рукотворное «чудо», огромная насыпная гора, состоящая из тысяч тонн строительного и бытового мусора, свезенного сюда в 70-80-е годы XX века. На западном пологом склоне ее был устроен скоростной спуск, снабженный электроподъемником. Свое название – «Лисья гора» – получила якобы от расположенного поблизости Салтыковского зверосовхоза, специализирующегося на развитии редких пушных зверей, в т.ч. и черно-бурых лисиц. И мало кому известно, что рядом со свалкой расположено древнее городище с хорошо просматриваемым рвом вокруг. Оно интересно тем, что имеет почти правильную округлую форму, на его площадке отсутствует культурный слой – показатель того, что здесь не было стационарного поселения, и это довольно мощное по тем временам укрепление могло использоваться лишь как временное убежище для окрестных жителей в случае приближения опасности.

А около городища обнаружены древнеславянские поселения (селища), в т.ч. относящиеся к начальному этапу славянского освоения нынешнего Подмосковья. От этих селищ следов почти не осталось, за исключением разве что культурного слоя. Поэтому основные сведения о древних славянских племенах, заселивших эту территорию в VIII – X веках, ученые черпают при раскопках курганных захоронений. Изучая славянские могильники, археологи пришли к выводу, что они делятся на два основных типа. Одно из наиболее заметных отличий несут в себе женские украшения для волос – височные кольца. В одних курганах они имели форму кольца с семью большими лопастями, в других напоминали браслет. Сопоставление мест обнаружения этих находок с данными о расселении древних славянских племен позволило сделать вывод, что семилопастные кольца характерны для культуры славян-вятичей, а браслетообразные – кривичей.

На территории нынешнего городского округа Балашиха оба племени жили рядом. Каждое поселение кривичей и вятичей имело свое кладбище – курганный могильник. Эти могильники представляют собой невысокие округлые земляные холмики и находятся обычно недалеко от речки, ручья, озера. Подсчеты могильников показывают, что села располагались довольно густо, но были небольшие – не более чем из десятка домов.

Археологами обследованы захоронения в районе Акатова, Салтыковки, Павлино, Фенино, Руднево, у Марусино на речке Чернавке, у Милета на реке Вьюнке. По мнению археологов, часть захоронений принадлежала кривичам, часть вятичам. В черте самого города Балашиха обнаружены кривические курганы, а к западу и к югу от него встречаются уже захоронения вятичей. Вплотную к балашихинскому городищу примыкают курганные захоронения кривичей XII века. Здесь найдена лепная и круговая толстостенная керамика с волнистым и линейным орнаментом, белоглиняная керамика, полуразрушенные гончарные горны для обжига.

История археологических исследований на территории Балашихинского района насчитывает более 110 лет. В фондах Государственного Исторического музея хранится достаточно представительная коллекция предметов XII – XIII вв., происходящих из курганных некрополей, располагавшихся на территории нашего района. Планомерные исследования в послевоенный период здесь были напрямую связаны с набиравшим силу краеведческим движением и деятельностью организованного в 1960-е гг. Балашихинского общественного краеведческого музея, куда была передана часть археологических коллекций.

http://www.balashiha.ru/public_echo.php?id_public=10

- это про заселение славянами. А местное население – малочисленное, но было.

Ща такое скажу, шо можно мурашками пойти. (и не подходить больше к лесу вообще. И в Балашиху не ездить ..)

Москва и округа – многие названия ( финско-угорские ) спорю про само определение 19 века.., французско-моравско-уральские .. вот Мерянские – это больше похоже на правду, а запад области, прямо до Серпухова – Балтийские, племя Голядь. Про Москву есть в поиске. А вот про Балашиху нет.

По официальной истории с 18 века – Площиха или Плющиха. Да шо в лоб, шо по лбу, слово тоже Марийско – Мерянское.

Бала на наших языках Поселок, селище. Шиха, Шига – Леший, он страшный, кто его увидит – околеет со страха. Но не злой, кругами водит, в лесу заблудит, а потом отпустит. Круглая поляна в лесу, это плошиха. * Русский, открывая ларь с зерном, а там – все мыши вытащили, одна солома – мякина – что скажет.. О, Чорт.. А у местных – Шиха – поигрался , живем в лесу и верим в него, вот проказник.. То есть – еще одно значение, пусто, все закончилось, небогато.. * Еще есть толкование – рыбка Ерш, ну очень колючая, тоже Шига. В какой – то местности – Ива, чем она провинилась, не пойму, ну может кора горькая, или цвет как у ерша? Русское слово Шиш – ну вот откудаво. Собака ошишивается, это по-нашенски, отряхивает мусор.

Подтверждение. Страницу сохранить на комп и распечатать, перенести в веб архив, до него Шига Шиха не достанет.. долезет, если захочет, он Лесной.

Шихобалово из наших краев . ( я Русский. Только Три поколения, начиная с бабушки, по материнской – из Мерян. Меря взаправду были, и это мы. Владимирцы, Суздальцы, и даже дед бабушки с Зеленодольска, Татарстан, но он Мари а край называл Булгар .. немножко сложно, если не посмотреть на карту, соседи. Булгар это Казань.)

Шигараш еще.. Что то вообще из староангло – франкского – или вообще индоиранского, чуть ли не от самого Яфета..

Кстати, на Карельско – Русском есть такой же – по тому же смыслу названый поселок. Сортавала. Чорт из русского, Бала, Вала – на Карело-Финском, селище, поселок.

Первое упоминание про Русь – году в 200-м н.э. – да есть про поход Германариха. (375 г. н. э. )Похоже, что он все княжества разгромил, и устроил беспорядок, и это что то вроде междоусобицы. Готы и Пруссия – значит тоже наши..

От Киева к Владимиру: Как Суздальская земля стала сердцем Руси

7 минут

1387 прочтений

2 дня назад

Суздальскую землю следует рассматривать как одну из четырех сильнейших на Руси в домонгольский период — наряду с Черниговской, Смоленской и Волынской землями. Именно их князья вели борьбу за овладение теми столами, которые не закрепились ни за какой княжеской ветвью, — киевским и новгородским. С рубежа XII—XIII веков таким столом стал еще и галицкий — после того, как прервалась династия, правившая в Галицкой земле.

При этом в течение первой четверти XIII в. более других преуспевали в борьбе за эти три «общерусских» стола князья смоленской ветви. Только в 1230-е годы, когда на Юге Руси развернулась ожесточенная междоусобная война, за Киев и Галич, в которую были вовлечены князья черниговские, смоленские и волынские, укрепилось положение князей Суздальской земли: они стали постоянно княжить в Новгороде.

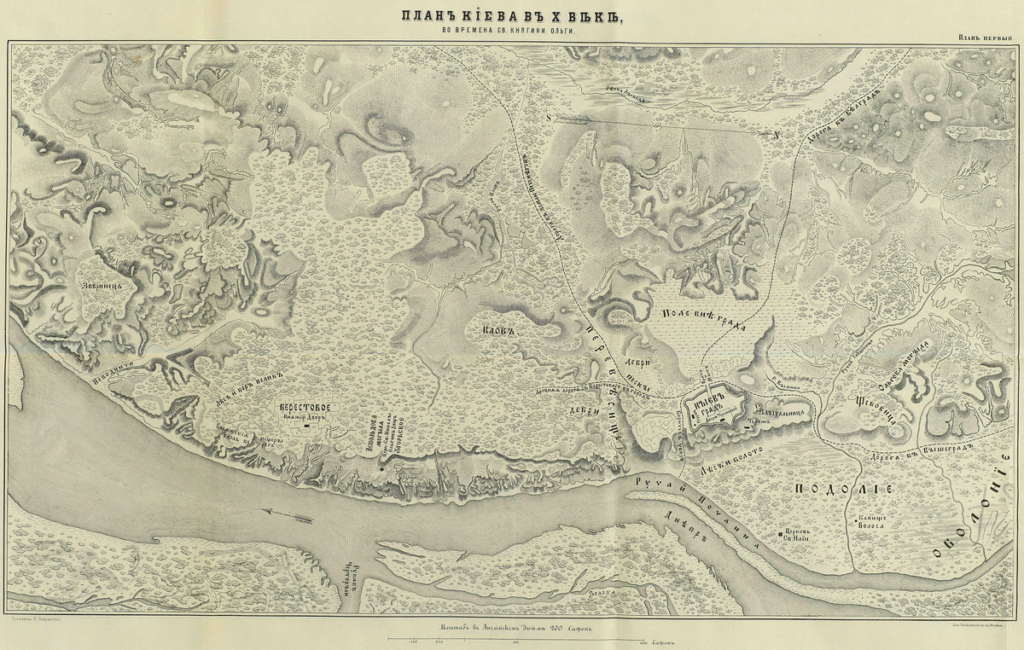

План Киева в X веке

- найти Андреевский спуск и холм Булгакова – да прямо рядом с надписью Кыевъ град

- кстати для Хохлов – вас нае.. обманули, карта старинная на каковском языке? Укры появились только как Ленин ляпнул так.

Вплоть до Батыева нашествия Киев оставался номинальной столицей всей Руси, «старейшим» столом. Именно киевские князья имели право именоваться «князьями всея Руси».

Ситуация изменилась только после монгольского нашествия, и то не сразу. Сначала завоеватели воспринимали в качестве столицы всей Руси Киев. В 1243 году Батый признал великого князя владимирского Ярослава Всеволодича «старейшем во всем русском языке» (т. е. народе), и это означало, что он передавал ему именно Киев. Ярослав, однако, в разоренном монголами 1240 году Киеве сам княжить не стал — он держал там наместника.

После смерти Ярослава (1246 год) решение о том, кто будет считаться главным среди русских князей, принималось в Каракоруме — столице Монгольской империи. Здесь в 1249 году сын Ярослава Александр («Невский») получил «Киев и всю Русскую землю» — т. е. владение Киевом по-прежнему ассоциировалось с номинальной властью над всей Русью.

Но Александр сам в Киеве также княжить не стал. В 1252 году он овладел столом во Владимире и княжил там до своей смерти (1263 год). Вот тогда и оказалась реализованной та возможность, что мелькнула на два года (1169—1171) при Андрее Боголюбском: князь, признаваемый главным на Руси, сделал своей резиденцией не Киев, а Владимир. Не Андрей Боголюбский, как утверждали московские книжники эпохи Ивана Грозного, а Александр Невский был деятелем, сделавшим решающий шаг для переноса общерусской столицы с Юга на Северо-Восток.

Преемники Александра на владимирском великокняжеском столе также формально одновременно являлись киевскими князьями. Но в конце XIII столетия, в результате междоусобной борьбы внутри Орды, в которую были вовлечены русские князья, Киев был передан монголами мелким южнорусским князьям.

Тогда же (в 1299 году) Киев покинул глава русской церкви — митрополит всея Руси; с этого времени его резиденция была перенесена на Северо-Восток (сначала во Владимир, потом в Москву). С этого времени владимирское княжение непосредственно (без связи с киевским) обрело статус главного на Руси.

Владимирский великий князь теперь стал именоваться «князем всея Руси» без одновременного владения Киевом. Разумеется, статус главного русского князя был в значительной мере номинальным: реально владимирский князь никак не влиял на события, скажем на Волыни. Но позднее, с усилением московских князей, сделавших к концу XIV века владимирское великое княжение (т. е. «княжение всея Руси») своим наследственным достоянием, статус главного русского князя стал реально действовать, давая основания претендовать на всю древнерусскую территорию.

Для Суздальской земли в период после Батыева нашествия характерно относительно «менее неблагоприятное» (неточно будет называть его «более благоприятным», поскольку военное разорение и выкачивание из страны материальных средств в виде ордынской дани поставили все земли в сложные экономические и политические условия) развитие, чем для других регионов Руси.

Это хорошо видно, если обратиться к судьбе укрепленных поселений — городов и крепостей — на ее территории. По этому показателю в XII — первой половине XIII века Суздальская земля уступала многим другим.

В середине — второй половине XIII столетия в русских землях наблюдается (это хорошо прослежено археологами) массовое разрушение укрепленных поселений (в основном в результате разорения монгольскими войсками). После гибели часть их восстанавливалась, а на других жизнь не возобновлялась.

Так вот, в большинстве земель количество поселений, не восстановленных после разорения, намного превышало число тех, на которых жизнь возобновилась. Например, в Черниговской земле прекратило свое существование после разорения 198 укрепленных поселений, а восстановлено было только 60; в Смоленской соответственно 108 и 42, в Галицко-Волынской137 и 43. Но в Суздальской земле картина обратная: не были восстановлены 32 поселения, а возобновилась жизнь на большем числе городов и крепостей — на 40.

Какие факторы способствовали этому «менее неблагоприятному» развитию Суздальской земли?

Один из них уже назван выше: именно главные князья Суздальской земли — великие князья владимирские — были признаны монгольскими ханами, присвоившими себе верховную власть над Русью, «старейшими» на всей Руси. Этому могло способствовать то, что в Северо-Восточной Руси во время нашествия Батыя монгольские войска встретили наиболее упорное сопротивление, включая два открытых сражения (у Коломны и на реке Сить).

В Южной Руси ничего похожего не было: ее князья вплоть до 1240 года, до похода Батыя на Киев, продолжали междоусобную войну, и сопротивление свелось исключительно к обороне городов (при этом сильнейшие южнорусские князья — Михаил Всеволодич Черниговский и Даниил Романович Волынский — бежали до подхода монгольских войск к их владениям). Возможно, сыграл своеобразную роль и династический фактор.

Ярослав Всеволодич, получивший в 1243 году от Батыя «старейшинство» на Руси, по родовому счету был старшим в роду Рюриковичей. Только он (и его младшие братья) принадлежал к X колену от легендарного основателя династии (к примеру, упомянутые Михаил Всеволодич и Даниил Романович относились соответственно к XI и XII коленам).

На Руси этот фактор давно не играл роли: Рюриковичи уже к XII столетию распались на ряд ветвей и «старейшинством» считались только внутри них. Но у монгольских ханов, потомков Чингисхана, династия была на три века моложе, чем Рюриковичи. У них родовое старейшинство было важным фактором. К 1243 году «старейшим» («акой») среди Чингизидов стал Батый. Возможно, общерусское «старейшинство» Ярослава сыграло роль в его выборе, кого признать главным князем на всей Руси.

Признание в Орде владимирских князей «старейшими» на Руси, разумеется, было далеко не единственной и не главной причиной выдвижения Суздальской земли на первую роль. Можно указать целый ряд факторов, способствовавших этому.

Макет древнерусского Владимира-на-Клязьме

Во-первых, фактор чисто экономический: Суздальская земля, в отличие от остальных, была относительно «молодой», ее территория была заселена славянами только в X—XI вв., и здесь сохранялись большие возможности как для внутренней, так и для внешней (в северо-восточном направлении, в Заволжье) колонизации.

Во-вторых, правители Северо-Восточной Руси почти не участвовали в разорительной междоусобной войне, шедшей в Южной Руси в 30-е годы XIII века и серьезно ослабившей черниговских, смоленских и волынских князей.

В-третьих, к середине XIII века князьям суздальской ветви удалось установить контроль над новгородским княжением. Новгород оказывался более выгодным из «общерусских» (не закрепленных в домонгольскую эпоху за какой-либо княжеской ветвью) столов, чем Галич, лежавший на пограничье со степью, занятой теперь татарами, и тем более чем потерявший свое значение Киев.

В-четвертых, следует сказать о литовском факторе. Возникшее в середине XIII века Литовское государство в течение полутора веков осуществляло натиск на соседние русские земли и включило в свой состав многие из них: Полоцкую, Пинскую (к началу XIV столетия), Волынскую (в середине XIV века), Киевскую, Черниговскую, Переяславскую (в третьей четверти XIV века), Смоленскую (в начале XV века).

Но Северо-Восточная Русь, в отличие от Волыни, непосредственно граничившей с Литвой, и Смоленской и Черниговской земель, к границам которой литовские владения вышли после подчинения к началу XIV века Полоцкой земли, в силу своего географического положения до второй половины XIV столетия (когда уже укрепилось Московское княжество) непосредственно литовского натиска не испытывала.

Вплоть до начала XV века между ней и Великим княжеством Литовским сохранялся своеобразный «буфер» в виде Смоленского княжества. Таким образом, «литовский фактор» воздействовал на Суздальскую землю слабее, чем на другие крупнейшие русские земли.

Наконец, в-пятых, важным фактором стало перенесение в конце XIII века в Северо-Восточную Русь места постоянного пребывания митрополита. Будучи само по себе следствием усиления Суздальской земли, пребывание здесь главы русской церкви еще более увеличивало ее престиж и делало оправданным претензии на то, чтобы именно в Северо-Восточной Руси находился и носитель высшей светской власти всех русских земель.

В результате именно на Северо-Востоке Руси в XIV столетии начинается процесс объединения русских земель в единое государство.

С подпиской рекламы не будет

Подключите Дзен Про за 159 ₽ в месяц (не подключайте. поддержка этого сайта есть на первой странице. )

Комментарии112

Чтобы комментировать публикации автора — надо подписаться на канал

10 ч

До нас не дошёл ни один(!) ярлык, выданный русскому князю, но сохранились ярлыки, выданные князьям Литвы. Из них следует, что ярлык — это документ на право сбора дани на определённой территории в пользу хана. Никакого иного значения у ярлыка нет. При этом Великий Князь, на основании выданного ему ярлыка, собирает дань с князей для отправки её к хану.

ещё

4

10 ч

И по русским, и по иностранным источникам до монгольская Русь это единое государство. Точно такое же, как и другие государства Европы того времени. Во главе с Великим Князем Руси, именуемым в Европе – королём Руссии.

Римский Папа, Григорий IX в 1231 году именовал «правителем Руссии» (Regi Russiae) великого князя Владимирского.

ещё

1

10 ч

Первое упоминание государства Русь датировано 690м годом. Повесть Временных Лет (ПВЛ) сообщает, что до призвания Рюрика, на Руси были города: Ладога, Белоозеро, Ростов, Муром, Полоцк, Изборск. В них Рюрик своих наместников(мужей) ставил.

Про Новгород сказано, что его основал Рюрик в 864м году. Смоленск (Гнездово) присоединил князь Олег в 882м году. “Русский летописец” добавляет к списку древнейших городов Суздаль с 7 века, Псков и Словенск (предшественник Новгорода). Про Москву сказано, что её основал Олег в 882м году.

По данным археологов к числу древнейших городов Руси следует отнести Старую Русу, которая была основным поставщиком соли для всей Северной Европы с древнейших времён, Владимир на Клязьме (с 7го века), Рыбинск, Ярославль (Тимиреево).

Версия, что весь, меря и мурома были финно уграми не находит подтверждения. Они живут в городах с русскими названиями (муром – значит крепость), поклоняются славянским богам и говорят на славянских языках.

- Не задействуя всякие нейро – прародина Московитов Меря – наверняка Моравия, есть пару слов, совпадающих со Словацкими. Ну они пришли чутельку но раньше Славян (в летописях – Вятичей – там известный воевода пришел на Оку из Балтийска примерно, после отступления от Пруссов). А финскоязычные – Европейцы, столкнувшись с Уральцами – Манси, Коми, Меря, Мари, Удмурт, и три народности Мордвы – ну реально стык Европы и Азии, от азиатов – скорее всего Мадьяры, их прародина Южный Урал.. Все события от 6000 лет назад до примерно десятого века уже нашей эры. Ученые вообще предполагают такой путь – Содом и Гоморра, или от Яфета из Библии, потом юг Европы, франки и Моравия, дальше к Балтийскому морю – там научились хорошо делать лодки и дошли по воде до Урала, через Скандинавию. Ну так же, как небольшое племя Русь, которое привел Рюрик примерно из мест, где сейчас Швеция, и эти народности не передрались, а стали одним целым.

** Нда ( на языке Мери – ну не да, слово нет не поверите, но девушки у мерян язычницы и нет не скажут, но только не трусливым – на поясе у них несколько ножей, а смотрят все на медные украшения – подвески. Это не значит – что был несколько мужей, выбирали одного. Меря это Великорусский народ, обычаи то все наши.) а вот что сейчас в сетке – доверяй, но проверяй. Сейчас по генетике установили – девять десятых – из Персии и с Индии, и по – видимому, со стороны Содома и Гоморры – не противоречит, и одна десятая – с Уральцами встретились, может и монголами и предками Китайцев. Несколько боевых слов совпадают с китайскими.

Про Киев ПВЛ сообщает, что это “был городок мал”. По данным

археологии, городом Киев стал только при Святом Владимире.

Русь приходит на юг с Севера, вместе с князем Олегом.

Слова князя Олега: “Се буди мати градомъ рускими” (лаврентьевский список 6390. 8 строка) означают, что здесь будет русский город, а не происхождение руси из Киева.

То, как выглядел древний Киев, описывает археолог, д.и.н. П.П. Толочко:«В результате раскопок киевского Подола в 1972—1975 гг. получены материалы, аналогичные материалам раскопок в Новгороде, Старой Ладоге, Полоцке, Бресте и других городах северо-западных и северо-восточных районов Руси.

Исследование киевских срубных построек показало, что они имеют практически все варианты строительной техники, отмеченные исследователями для северо-западных и северо-восточных районов Руси».

Лаврентьевская летопись о событиях 988 года:И рече Володимеръ, «Се не добро, еже малъ городъ около Киева». И нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубешеви, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати муже лучьшие от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сихъ насели и грады; бе бо рать от печенегъ. И бе воюяся с ними и одалая имъ.

Уже Юрий Долгорукий перенёс свой стол из Киева в Суздаль. У Андрея Боголюбского стол в Боголюбово. У Всеволода Большое Гнездо и его потомков во Владимире на Клязьме.

** Долгорукий Гюрге – то есть Юрий – ( Ну он Суздальский – значит, тоже из Мерян или Рюриковичей, Руси ) – пришел в Киев чуть позже. Вернулся, прихватил народ Голядь ( Галинды – Протвино и Таруса, они прибалты были ) – и по летописи – основал городок мал, на берегу речки, во владениях клана Орла – боярина Кучка. Назвал бы Кучково, да с ним подрался, не поделили что то. И городок назвал по -другому, до сих пор считают – три варианта названия, возможно – Медведица, вышедшая к речке.. Москва.

Древняя Русь зародилась на Севере, ненадолго обосновалась на юге и вернулась к истокам ещё до нашествия монголо татар.

- это по всем записям истина.

тоже не ложная информация.

Расшифровка Агошков Агаша (Игнат) . Аглая и Агафья – женские греческие имена.

Обзор от ИИ

Имя “Пантелей” является мужским, греческого происхождения. Оно происходит от слова “пантелейя” (παντελεία), что означает “совершенство” или “высшая ступень”. В древнегреческой мифологии “пантелейя” также является эпитетом Зевса. Существует и другая версия, связывающая имя с “пан” (род. п. παντος) – “все-” и “елеэмон” (ελεήμων) – “милосердный”, “милостивый”.

Имя “Пантелей” также может быть сокращенной формой от имени “Пантелеймон”, которое в свою очередь является именем святого великомученика Пантелеймона.

Имя “Пантелей” популярно в русской культуре, в частности, оно связано с именем писателя Алексея Ивановича Еремеева, который был известен под псевдонимом Л. Пантелеев.

Таким образом, имя “Пантелей” имеет древнее происхождение и связано с понятиями совершенства, милосердия и святости.

- Пантелей – ВикипедияПантелей — мужское русское личное имя греческого происхождения; восходит к παντελεία («пантелейя») — «совершенство», «высшая ступе…

Википедия

Пантелеймон – Википедия

Пантелеймон * Пантелеймонович * Пантелеймоновна

Пантелеев – Википедия

Пантеле́ев — русская фамилия, образованная от греческого имени Пантелей (Пантелеймон). Женская форма — Пантеле́ева.

Википедия

- Показать все

Брянская фамилия АГОШИН, ИГОШИН, ИГНАТОВ

Не так сложно догадаться, что происхождение фамилии Агапов связано с именем Aran. Aran в переводе с греческого — «любить», «любимый». Агошин — сложнее. У кого ни спрашивал, откуда пошла эта фамилия, никто из Агошиных не ответил. Агаша, Агашенька, Агонь-ко, Агочка, Агоша... Это производные от имени Aran. От некоторых из них и образовались фамилии, в том числе Агошин. Нередко встречается и Агешин.

Немало на Брянщине людей по фамилии Агеев. Имена Аггей, Аггея в переводе — «праздничный, веселящийся», «торжественный, праздничный». Возможно, в некоторых случаях от него пошла и фамилия Агешин...

Слогом Аг- начинается немало русских имен: Aran, Агапион, Агафон, Аггей, Аглай, Агний, Агапа, Агафья, Агафоника, Агриппина...

В России существуют и фамилии Агиш, Агин... Могли они возникнуть из производного от какого-то из этих имен. Возможны и другие варианты. В Забайкалье есть Агинская степь и населенный пункт Агинское. Названы они так по реке Ага, притоку Онон. В далеком прошлом было широко известно имя Агишь. Его носили князь Казанский, князь Сибирский, мурза Ногайский...

В девятнадцатом столетии из Агиных был хорошо известен художник-иллюстратор «Мертвых душ» Н. В. Гоголя Александр Алексеевич. Происхождение его фамилии, как отмечает Ю. Федосюк, несколько необычно. Он был внебрачным сыном дворянина А.Л. Елагина, а дворяне иногда оставляли своим «незаконным» детям свою же фамилию, но в усеченной форме.

В беседе с некоторыми людьми по фамилии Игошин выяснено, что у них они произошли от производного имени Игнатий, в переводе с латинского — «неведомый», «незнаемый» — в одном случае. В других источниках — предположительно с латинского — «не родившийся», «огненный».

На Брянщине немало Игнатьевых, Игнатенко, Игнатенковых, Игнаткиных, есть фамилии Игнатьичев и Игошин...

Агафья

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Агафья (значения).

Агафья

Происхождение греческое

Род женский

Этимологическое значение «добрая», «хорошая»

Другие формы Агафия

Производ. формы Агафьюшка, Аганя, Ганя, Ганюся, Гануся, Ганюша, Ага, Агаха, Агаша, Гаша, Гася, Гапа[1]

Иноязычные аналоги

др.-греч. Ἀγαθή

церк.-слав. А҆га́ѳїа

англ. Agatha, Aggie

бел. Агафія, Агата

болг. Агата

венг. Agota, Agata, Ági

греч. Αγάθη

дат. Agatha, Agata, Agathe, Agate

ирл. Agata

исп. Agata, Águeda

итал. Agata

кат. Agueda, Agata

лат. Agatha

латыш. Agata

лит. Agata

макед. Агата

нем. Agatha, Agathe

нидерл. Agatha, Agaath, Ageeth

норв. Agatha, Agata, Agathe, Agate

пол. Agata

порт. Agueda

рум. Agata

укр. Агафія, Агата

фин. Agata

фр. Agathe

хорв. Agata

чеш. Agata

чув. Укахви

швед. Agatha, Agata

эст. Agata

Связанные статьи

начинающиеся с «Агафья»

все статьи с «Агафья»

Ага́фья — женское русское личное имя греческого происхождения. Имя восходит к др.-греч. ἀγαθός (agathos), означающему «хороший, добрый»; в древнегреческой мифологии «Агатос» — один из эпитетов Зевса. Православный канонический вариант имени — Агафия; русский именослов также содержит близкородственное имя Агата, заимствованное в XX веке из западноевропейских языков[2].

к у п ц о в , так к ак вели ки й к н я з ь С вятополк выступил соучастником Д а

выда Игоревича.; о " п р е с т у п л е н и и 11 В асилька Р о с т и с л а в и ч а официально

было объявлено на киевском в е ч е , а за ш есть д н ей , в теч ен и е которы х

везл и В асилька по "грудном у" п у т и , горожане., к о н е ч н о , были обо всем

извещ ены ,

Р а с п о л а г а я скудными ар х ео л о ги ч е ски м и данными., трудно т о п о г р а

фически оп р ед ел и ть местоположение К и е в ск о г о д в о р а во В ладимире, Во

зможно, торговы й двор к и е в л я н р а с п о л а г а л с я на восточн ой окраине

внутри г о р о д с к и х в ал о в с р а з у за Киевскими воротами*

Сокращения источников

В - В о с к р е с е н с к а я л ето п и сь ХУІ в* / / ПСРЛ* СПбм 1 8 5 6 , Т ,7*

И - И п ат ь е в ск а я л ето п и сь 20- х г о д о в ХУ в , / / ПСРЛ* СПб*, 1908,

Т , 2 ,

ІН-С - Синодальный список Н овгородской I летописи п е р в о й п оло

вины ХІУ в* / / Новгород., П ервая лет о п и сь ста р ш его и младшего и з в о

д о в . М *|Л +, 1950,

Л - Л а в р е н т ь е в с к а я л ет о п и сь 1377 г* / / ПСРЛ. Л*, 1926* Т Л *

М - М осковский летописный свод 1479 г* / / ПСРЛ* М**Л*, 1949,

Т . 25*

П - Л етописец П ѳ р а я с л а в л я -С у з д а л ь с к о г о , со ст авл ен н ы й в н ач ал е

ХШ в» (между 1214 и 1219 г о д о в )., Мм 1851*

Р - Р а д з и в и л л о в с к а я или К е н и г с б е р г с к а я летопи сь* СПб*, 1902*

Ю*И,Чайкина

В ологод ский п е д и н ст и т у т

К ГЕОГРАФИИ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН КРЕСТЬЯН В СТАРОРУССКОМ

ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

И ссл ед у я личные имена р а зн ы х с о слови й р у с с к о г о н а р о д а , в том

числе и к р е с т ь я н с к и е , ученые обращаются по преимущ еству к древним

п ам ятн икам , чаще к д е л о в о й п и сь м е н н о ст и , ибо именно в н ей содержит

ся з н а ч и те л ь н о е к о л и ч е с т в о антропонимов* В последние д е с я т и л е т и я

в се новые жанры деловы х докум ентов п р и вл е к аю т ся для изучен и я личных имен д р е в н е р у с с к о г о и с т а р о р у с с к о г о я з ы к а 1 * На м атери але п и с ь

менных и сточ н и ков со ст авл е н ы оном асти ч ески е с л о в а р и к .

Не о тр и ц ая зн ач ен и я пам ятн иков п и сьм ен н ости как о сн о в н о го и с

точника и з у ч ен и я д р е в н е р у с с к о й и с т а р о р у с с к о й антроп оним ии , х о т е

лось бы о б р а ти т ь внимание на функционирующие в современном языке

ойконимы, которые также м огут служ ить материалом д л я и с сл е д о в а н и я

личных имен древнейш их э п о х ^ , В л и т е р а т у р е по р у с ск о й оном астике

неодн ократн о в ы ск азы ва л о с ь м нение, что .70-80$ соврем енны х н азв ан и й

н аселен ны х п у н кто в во сх о д и т к личным именам* Отдельные лингвисты

уже обращались к ойконимам с целью реко н ст р у к ц и и д р е в н и х личных

имен*1’* ✓

Современные ойконимы, я в л я я с ь дополнительным и сточником и з у ч е

ния личных имен д а л е к о г о прош лого, имеют и некоторы е преим ущ ества

I* М ирославская А*Н* О собенности с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й структуры

р у с с к и х к ален дарн ы х имен //О н о м а с т и к а Поволжья 2 . Г о р ь к и й , 1 9 7 1 ;

Зинин С,И* Принципы п о с т р о е н и я "С ловаря р у с с к и х фамильных п р о з

ван и й ХУП в*" //П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я с л а в я н , о н о м асти ки ,

198 0 ; А зарх Ю,С* Данные ономастики к а к и сточ н и к и с то р и ч е ск о й д и

а л е к то л о г и и (на м ат е р и ал е р у с с к о г о именного с л о в о о б р а з о в а н и я ) //

Общѳславян* лингвист* а т л а с : Цатѳриалы и и с с л ѳ д , 1979* Мм 1981

2* Тупиков Н.М* С ловарь д р е в н е р у с с к и х личных с о б ств ен н ы х имен, СПб.,

1 9 0 3 ; В есел о вск и й С .Б , Ономастикой* Д р е вн ерусски е и м ена, п р о з в и

ща и фамилии* М,* 1974*

3 * Полякова Е*Н* Источники и з у ч е н и я р у с с к и х неполных и оценочных

имен прошлого / / Р у с . о н о м а с т и к а . Р я з а н ь , 1977*

4 / Т о лк ач ев А,И* К истории с л о в о о б р а з о в а н и я форм со зн ач ени ем

с у б ъ ек ти в н о й оценки ( к в а л и т а т н в о в ) личных с о б ствен н ы х имен г р е

ч е с к о г о происхож дения в д р е в н е р у сс к о м язы ке ХІ-ХУ вв* / Этимоло

г и я 1 9 7 3 4 UM 197 5 ; Он же* К истории с л о в о о б р а з о в а н и я ф орм осо

зн ач ен и ем с у б ъек ти в н о й оценки ( к в а л и т а т н в о в ) личных со б ств ен н ы х

имен г р е ч е с к о г о происхож дения в др е в н е р у сс к о м язы ке ХІ-ХУ вв* //

Истор* ономастика* Мм 197 7 ; Он же, К истори и с л о в о о б р а з о Е а т ѳ л ь- 1

ных форм со знач ени ем с у б ъ е к ти в н о й оценки ( к в а л и т а т н в о в ) личных

с о б ств ен н ы х имен г р е ч е с к о г о прои схож дения в д р е в н ер у сск о м язькха

ХІ-ХУ в в , / / Этимология І 9 7 6 * Мм 1978*

пѳрѳд основным - памятниками д р ѳ в н ѳ г о письма* Несмотря на б л и з о с т ь

п о с л ед н и х к н а р о д н о -р а з г о в о р н о й р е ч и , д е л о в а я п и сь м ен н ость как

р а з н о в и д н о с т ь л и т ер а т у р н о г о язы ка с р е д н е р у с с к о г о п ери ода х а р а к т е

р и з о в а л а с ь и з в е с т н о й нормированностью* В ХУІ-ХУи в в . п р ои сходи т

ста н о вл ен и е норм в с е х у р о в н е й д е л о в о й п и сь м е н н о ст и , р е г л а м е н т и р у

е т с я и у п о т р еб л ен и е личных имен, у с т а н а в л и в а ю т с я единые кормы .за

писи их в дел о вы х д окум ен тах^* В с в я з и с этим антропонимы, заф и к

сированные з п ам ятн и ках письм енн ости ХУІ-ХУП в в * , не в с е г д а о т р а

жали р еальн ы е формы яичных имен, употр еб л явш и х ся в живой народно

ди а л е кт н о й р е ч и , иными словам и , исходя из письменных и сточ н и ков

ХУ-ХУП в з * , не з е е г д а у д а е т с я у с т а н о в и т ь н а и б олее р а сп р о стр ан ен н о е

в речевом обиходе именование того или ин ого лица* Обратимся к при

м еру, От личного имени Филипп в живой обиходной речи ХУІ-ХУП вв*

у п о т р е б л я л и с ь -варианты Филя, Фи люта, Ф илька, Филяк, Филяй и др* Но

в р е гл а м е н т и р о в а н н о й д е л о в о й пи сьменн ости э т о г о периода в с т р е ч а е т

с я по преимущ еству одна п р о и зв о д н а я форма на - к а (Ф и л ь к а), з а к р е п

лен н ая за к р ес т ь я н с к и м сословием* Ойконимия д а е т в этом плане н а

дежные с в е д е н и я , п о с к о л ьк у в основе наименования селен и я лежит обы

чно п о л н ая пли п р о и зв о д н а я форма личного имени, усто й ч и в о з а к р е п

л ен ная за данным лицом*

Значение ойконимии с в о д и т с я не т оль ко к тому, что она д а е т

возм ож ность р е к о н с т р у и р о в а т ь неполные варианты д р е в н и х личных имев

Ввиду, т о г о , что каждый ойконим точно за к р е п л е н на к а р т е , обращение

к г ео граф и чески м н азваниям отантропоним ическог& п р о и сх о ж д е н и я -п о з

в о л я е т вы явить регион альн ую з а к р е п л е н н о с т ь с т а р о р у с с к о й антроп они

мики Важность изучен и я антропонимов д р е в н е р у с с к о г о и с та р о р у сс к о г о

язы ка в ли н гво гео гр а ф и ч ес ко м плане не вы зы вает сомнений^, тем б о

лее что и с сл е д о в а н и е д и а л е к т н о г о член ен и я с т а р о р у с с к о г о язы ка толь

к о 'н а ч и н а е т с я *

В настоящ ей р аботе на м атериале соврем ен ной ойконимии Бологое

с ко й области и ссл ед у ю т ся личные имена к р е с т ь я н С еверо-В осточ н ой Pj

си ХІУ-ХУІ ВБ* В ХУП в . э т о Б е л о з е р с к и й , В о л о го д ск и й , Тотѳыский,

ч а с т ь Важ ского, Устюжский уезды* П олагаем , что на основе соврем ен

ных топоним и ческих данных может и з у ч а т ь с я с т а р о р у с с к а я а н тр о п о н и -

5* ^ я р о с л а в с к а я А*Н* Указ.* соч* С*48*

6* Д з е н д з е л ів с ь к и й Й*0* З н а ч е н и я д о с л ід ж е н н я ан тр о п о н ім іі л інгвоге

ографічними методами у/П и т ан н я ономастики* К и ів , 1965*

мия д а л е к о не каж дого ре ги о н а* В с вя з и с ранним появлением основ

ной массы сел е н и й на тер р и т о р и и .М е ж о зер ь я, б а сс е й н а Сухоны, Верх

не й Ваги (ХІУ-ХУІ вв.*), а также в с вя зи с у с той ч и востью с ев е р н о й

б ѳ л о зѳ р с к о й , в о л о го д с к о й и устюжской д е р ев н и и сохранн остью .наиме

нований с е л е н и й ^ , топонимия С еве р о -В о с то ч н о й Руси в плане изучения

с т а р о р у с с к о й антролонимии я в л я е т с я перспективным материалом* По

мнению и с т о р и к о в , в ХУ-ХУІ вв* и р а н е е на э т о й территории п р е о б л а

дали одн о- и двухдворныѳ с е л е н и я 8 , причем большинство их получило

н а зв а н и е по имени п е р в о п о с е л е н ц а - к р е с т ь я н и н а . Данное о б с т о я т е л ь с т

во с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что основная м асса к р е с т ь я н с к и х личных

имен в период а к т и в н о г о в озн и кн овен и я с ел е н и й (ХІУ-ХУІ в в , ) нашла

отражение в ойконймйй* Тем самым современный топонимический м а т е

ри а л может д а т ь вполне объективные данные о географ и и с т а р о р у с с к и х

антропонимов*

Р а б о т а , в ч а с т н о с т и , посзящ ѳна выявлению л о кал ь н о сти п р о д у к

тивных с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х м оделей личных имен»

Соврем енная ойконимия В ологодской области п р е д с та в л е н а 10 ООО

н а з в а н и й , в с о с т а в е их около 70$ наим енований с е л е н и й о т ан т р о п о н и -

мичѳского происхождения*

Н азв ан и я с е л е н и й в исследуемом р е ги о н е в о сх о д я т к бытовым н е

официальным именам, образованным от сокращенных и полных основ а н т

ропонимов* Судя по ч а с т о т н о с т и ойконимов, к активным ангроп ониш з-

чѳским моделям от сокращенных основ относи лись следующие:

а ) неофициальные имена, образованны е безаффиксальным способом,

имена на - а / - я : Авѳря (Ваш, Сям), Акиня ( Б е л ) , Алека (Нюкс, У с т ) ,

Алѳкся ( Б е л , В о л -2 , Г р я з - 2 , Сок, У ст, Ч ѳ р -2 , .Ш ек), Афоня (Б а б , В-

У -2 , Т а р - 2 , Х а р -2 , Ч е р - 2 ) , В а с я '( Б а б , К - Г ) , Г а в р я ( Б е л , В-У, Чѳр-2),

Даня ( Ч е р ) , Дѳма ( Б е л , Ваш, Б о л -2 , В-У, В ы т-3 , К -Г , Ник, Шѳк), Евся